地震,这个自古便与人类共存的自然现象,其威力有时足以改变地表的面貌,更甚者堪比核弹的几十上百倍。对于这一自然力量,人们经过长期的研究与观测,发展出了一套精确的评级体系,以便于衡量地震的大小、破坏程度以及可能造成的影响。本文将带您了解地震如何被评级,以及这些评级背后的科学依据。

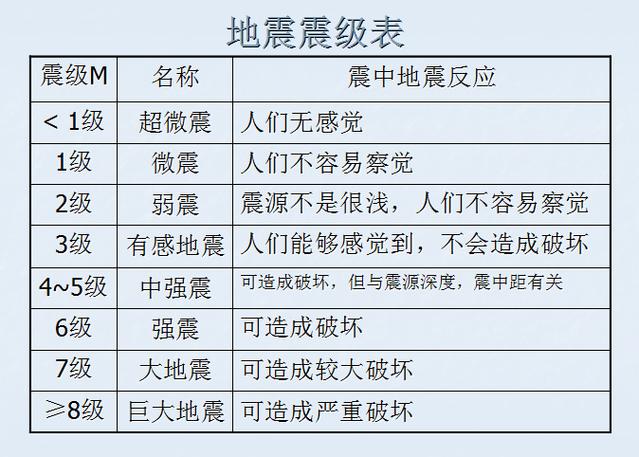

地震的能量大小通常使用里氏震级(ML)来表示,这是最为人所熟知的地震规模度量标准之一。里氏震级的计算公式是于1935年由美国地震学家里克特(Charles Francis Richter)和古腾堡 (Beno Gutenberg)共同制定提出的,它基于地震波在地震仪上记录的最大振幅(振幅越大,释放的能量越多)以及地震波传播距离进行计算,即是地震波最大振幅以10为底的对数,并选择距震中100千米的距离为标准值。这意味着每增加一个单位,地震能量释放就会增加约31.6倍,而每增加两个单位,地震能量释放就会增加约1000(32*32)倍。

除了里氏震级,还有其他几种震级衡量方式,如体波震级(MB)、面波震级(MS)和矩震级(MW)等。其中,矩震级是近年来国际上广泛采用的一种标准,它通过计算地震断层的破裂面积、平均滑动量及地壳的剪切模量来确定地震的大小。矩震级的优点在于它能更准确地反映地震的真实能量,特别是对于非常大的地震而言,它在数值上更接近实际,下图为大致震级与能量的对比。

地震的破坏力不仅取决于震级大小,还受地震深度、地质结构以及建筑标准等多种因素的影响。为此,科学家们又提出了烈度的概念。烈度描述的是地震在特定地点造成的实际影响,如建筑物损坏程度、地面破裂情况、人们感受到的震动强度等。中国采用的是中国地震烈度表,它将烈度分为12个等级,从Ⅰ度到Ⅻ度依次增强。

在地震发生后,专业机构如国家地震局会派出专家团队深入灾区进行实地考察,结合地震监测数据、遥感影像解析、历史资料对比等手段,评估地震造成的破坏,并最终确定当地的烈度分布。这些信息对于灾后重建与防灾减灾工作至关重要。

专家学者建议,公众在了解地震评级的同时,还应提高自身的防震减灾意识。比如,掌握科学的避震方法、参与应急演练、加固家居结构等措施,都可以在很大程度上减少地震带来的伤害。此外,随着科技的发展,地震预警系统也在不断完善,其能够在地震发生前几秒到几十秒提前通知公众,为人们争取宝贵的逃生时间。

总的来说,地震评级是一个复杂的科学过程,涉及震级的测定和烈度的评定。理解这些标准和概念有助于我们更好地认识地震及其可能带来的影响。面对大自然的力量,虽然我们无法完全预测或控制地震的发生,但通过科学的方法和适当的准备,我们能够最大限度地减轻其带来的损害。