陌生的老熟人

印度对于中国来说是老熟人,这一定不会有人有异议,在《史记·大宛列传》中有载:身毒在大夏东南可数千里。其俗土著,大与大夏同,而卑湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水焉。这是西汉的张骞从距长安两千里外的大夏(现阿富汗地区)带回来的消息。到了东汉,则有印度高僧摄摩腾和竺法兰用白马驮载佛经和佛像来到洛阳,这是白马寺的由来。更著名的是玄奘西天取经的故事,在《西游记》的讲授中无人不知无人不晓。到了近现代,有泰戈尔对中国的声援和帮助,有新中国与印度共同为第三世界发声的情谊。但随着国际形势的变化,两国的关系不再像原来那么和谐,由携手的第三世界兄弟变成竞争者。

而印度的陌生实际上并不是从现代开始,早期的交流只能通过漫长而凶险的陆路和海路,天高路远,交流并不容易。中国处于战乱的时期,更是无力维持这样的交流。而到了清代,在广大的中国人心中,印度还是想象中的佛国,但实际上在几百年佛教在印度已经式微(当然并不是所有人都不知道,乾隆皇帝就知道,只不过他把这当做皇家的最高机密,当然这是另外的一个话题了。)而现在互联网上关于印度一般都是掺杂很深民族感情的刻板印象(估计在印度人心里中国也会形成另一个镜像)。

特殊他者的观察

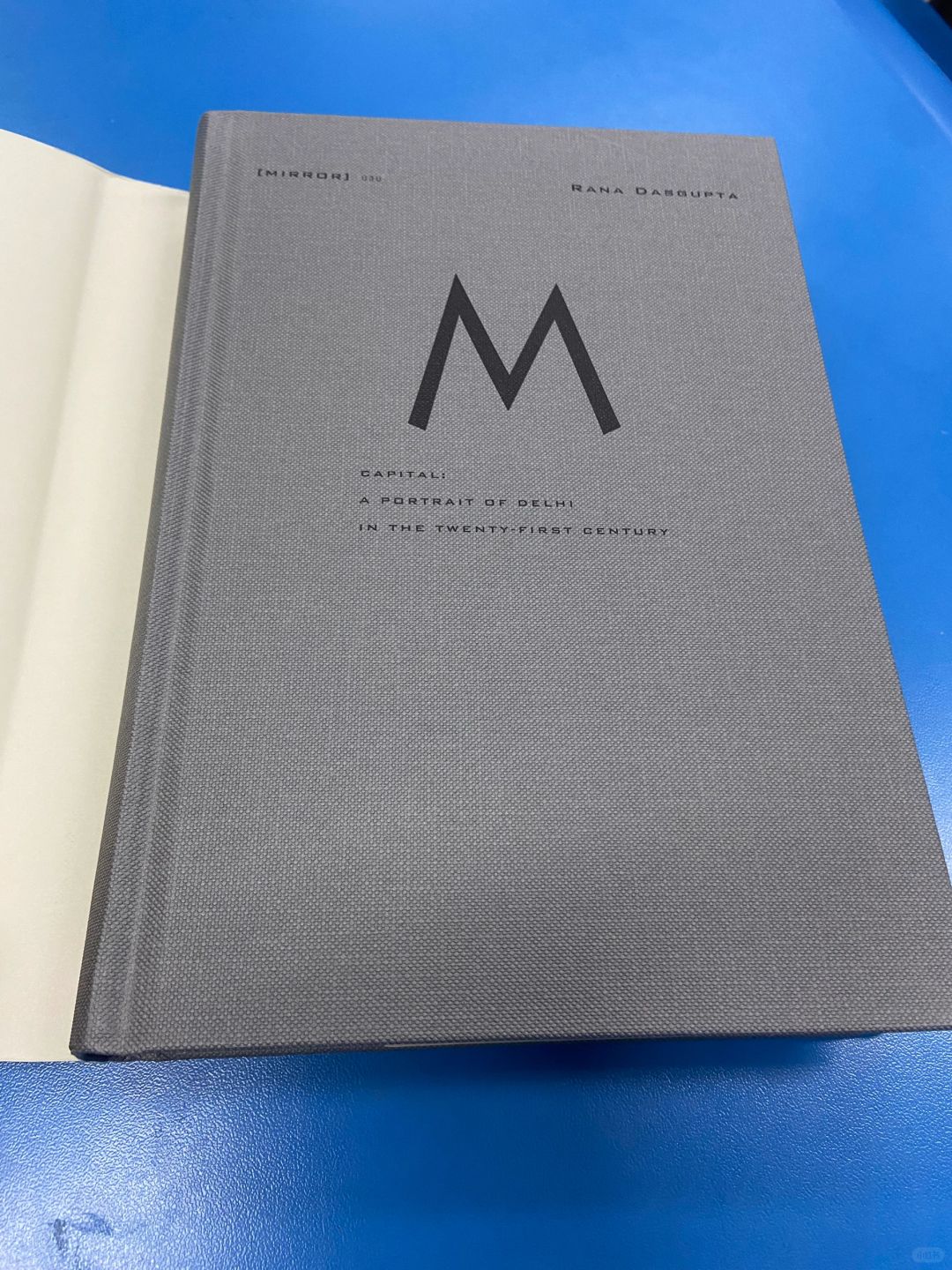

那到底印度现在是什么样子的,印度人的生活是什么样子,有一些中国人在观察在记录,比如在印度的留学生李梓硕,比如在印度教法学的张文娟……这些观察具备了他者的角度,但也很有可能无法真正深入印度的内心。《资本之都》的作者拉纳·达斯古普塔是一名印度裔英国人,他在英国成长接受教育,拥有了一个他者的视角,本身又是印度裔,又可以帮他融入到印度社会中,这种特殊的他者视角,可以带来中国人难以得到的观察、记录和思考。

本书中记录在德里生活的“中产阶级”,不仅记录了当下的生活状态,还回溯了这种状态的历史渊源。通过这种观察,我能看到很多印度人鲜活的形象,能了解很多和中国及中国人不一样的思维方式和生活习惯;但也同样能够感受到很多印度人和中国人的共性,一种迥异于西方的东方思维方式;也能看到在资本的冲击下,印度同样的迷茫与选择。