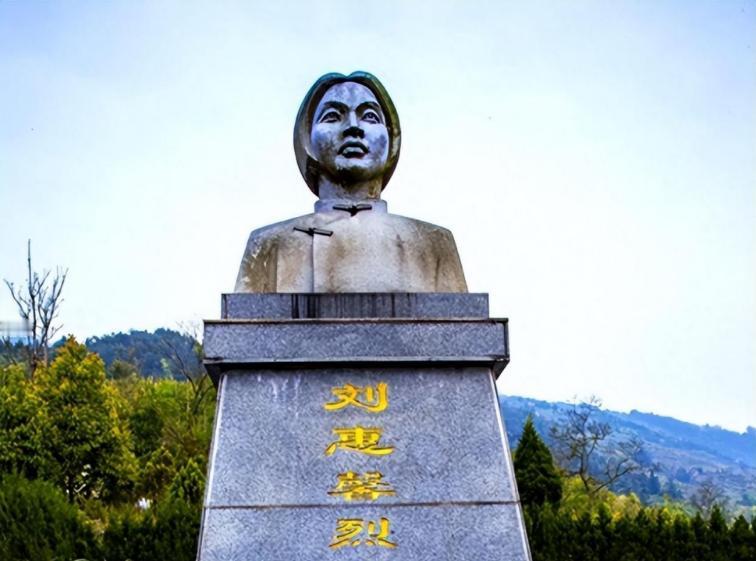

1941年,26岁的母亲抱着自己出生没多久的孩子走上刑场,为了给孩子留一线生机,她将孩子丢弃在草地,这母亲是谁,为何会上刑场,他的孩子后来怎么样了? 1915年刘惠馨出生在江苏淮安的一个普通家庭,尽管当时家庭生活贫困,但她的父母从没委屈过她,十分支持她学习文化。 就这样,刘惠馨在1935年以出色的成绩考入了南京中央大学工学院机械系,成为该专业中唯一的女生。 深知学习的来之不易,刘惠馨在大学里一刻也不敢松懈,同时还结识了很多已经毕业的师兄师姐,但当她从师兄师姐们口中得知了当时社会的残酷现状以后,刘惠馨陷入了深深的迷茫。 不久后,北京发生了“一二·九”学生运动,掀起了全国范围内的抗日浪潮。这一时刻,刘惠馨终于知道了自己的归宿,转身投入于抗日救国的行动中。 为了更好的融入到革命事业,刘惠馨听取了很多人的建议,白天和工人们一起劳动,晚上和他们一起谈心、交流。就这样一个从小被父母呵护的孩子,成为了一名真正的革命战士,并找到了自己的幸福。 原来在上学时,刘惠馨除了上课就是把自己关在教室里认真的研究各种图纸,有时候还会自己测量、绘画,同校的学弟马识图注意到了她,借着请教的借口,经常和刘惠馨一块学习。 后来刘惠馨因为参加革命运动放弃学业,二人才中断了联系。不过马识图并没放弃,他直接追随刘惠馨的脚步也加入了革命事业。 1939年,已经相识四年的两人在组织的见证下,组成了幸福的家庭。 婚后,刘惠馨忙于妇女运动和学生运动的工作,生活异常忙碌。而马识途也因为革命工作不得不外在外奔波。 就在两人为革命工作不断奋斗之际,一个小生命的到来彻底打乱了计划。生活条件的困难和工作环境的危险,都无法支撑两人迎接这个小生命。 不过,经历了无数的思考之后,刘惠馨还是决定排除重重困难,将孩子生下来。 1940年的12月,刘惠馨顺利的生下了女儿,这个喜讯为她和丈夫在漫长抗战岁月中带来了无限的幸福。可惜,这段幸福时光只持续了短短一个月,就被残酷的现实所打破。 1941年1月20日,由于叛徒的背叛,刘惠馨遭到了全城围捕,为了使机密文件不被敌人发现,她放弃了逃生,最终带着还没满月的女儿一同被敌人捕获。 为了从刘惠馨口中获取到有价值的线索,敌人威逼利诱使用了各种手段,甚至打算利用孩子迫使刘惠馨屈服。但刘惠馨始终坚持着自己的信念,并未动摇一分一毫。 一年之后,敌人的耐心耗尽,刘惠馨也被下达了死刑的命令。行刑前,她用最后的力气给女儿喂了一口奶,然后将女儿紧紧抱在怀中,坦然地踏上刑场。 此时的敌人还妄想在最后一刻通过孩子胁迫刘惠馨,刘惠馨决绝的把孩子扔在了一旁的草地上,这是她为孩子赌的一线生机。就这样,26岁的刘惠馨为自己的革命事业献出生命。 幸运的是,刘惠馨的女儿被周围的围观群众悄悄救了起来,这女孩被吴有华夫妇收养,他们给她取名吴翠兰,很用心的养她长大。 新中国的成立后,马识途终于有了充足的时间和精力来寻找女儿。此时,女儿吴翠兰在养父母的培养下已经成了北京工业学院的一名大学生。 大学毕业后,有着革命血液的吴翠兰和父母一样,将她的青春和热血奉献给了祖国的国防事业。 在过去的革命岁月,有无数先辈为了祖国的未来舍小家为大家,他们值得我们每个人铭记,也值得我们敬佩,再次致敬。