壮游的传统在西方的历史中可以追溯到十六世纪中叶甚至更早,“Grand Tour”一词源于法语“le grand tour”,意思是“长时间的周游”。 对这个名词的翻译则是借用了杜甫长诗《壮游》。欧洲的壮游传统产生了大量的旅行文学。

如果按照最初“Grand Tour”包含成人仪式的含义,毕淑敏老师远行系列不能算作壮游,但从两个方面来看,这次旅行又是一个确确实实的壮游。

一方面可以从本书的第一篇《去中南美之缘起》看出,因为毕淑敏老师中学就读于北京外国语学院的附属学校初中部俄语班,按照当时该校招生的规划是培养未来的外交官,但由于特殊的历史时期,毕淑敏老师后来从戎、行医、写作,没有进入外交界,这次时隔五十年的旅行算是一种“圆梦之旅”,也算是另一种意义上的成人仪式。有了六十多年的人生积淀,毕淑敏老师的观察和记录更有一番不同的风味。

第二方面则是现今的“壮游”则有了延伸的意涵。一般来说包括了三个特质:旅游时间“长”、行程挑战性“高”、与人文社会互动“深”。

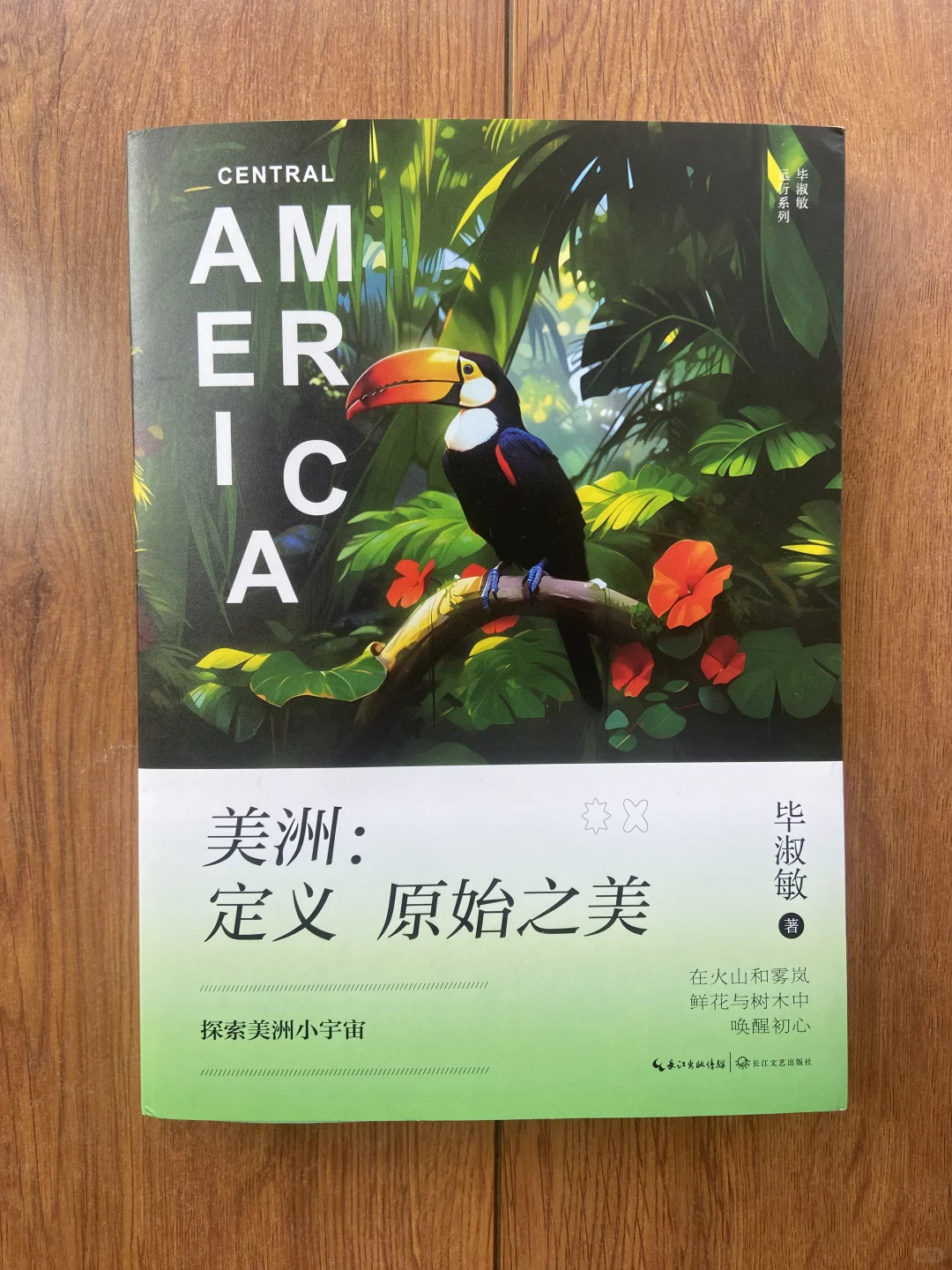

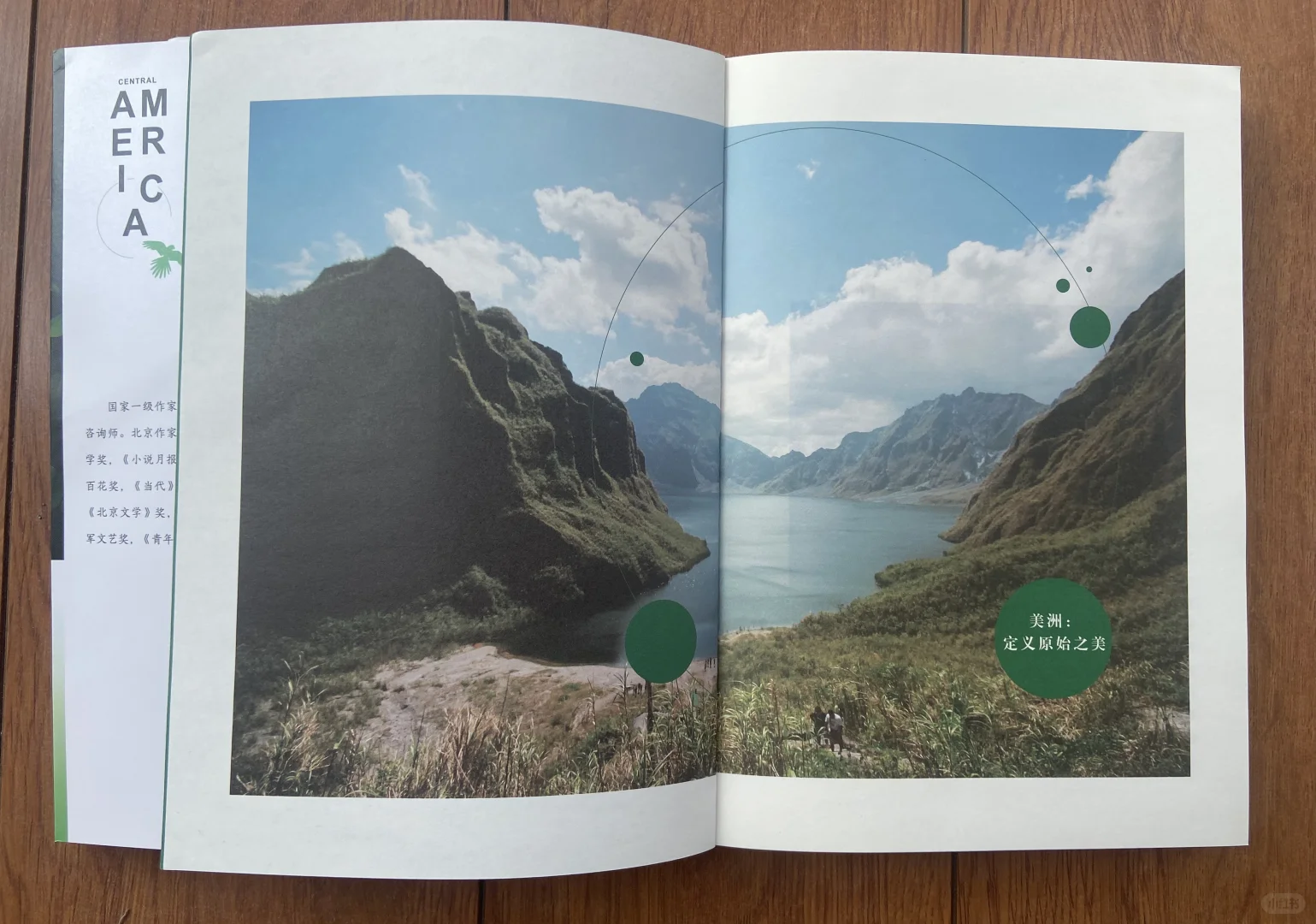

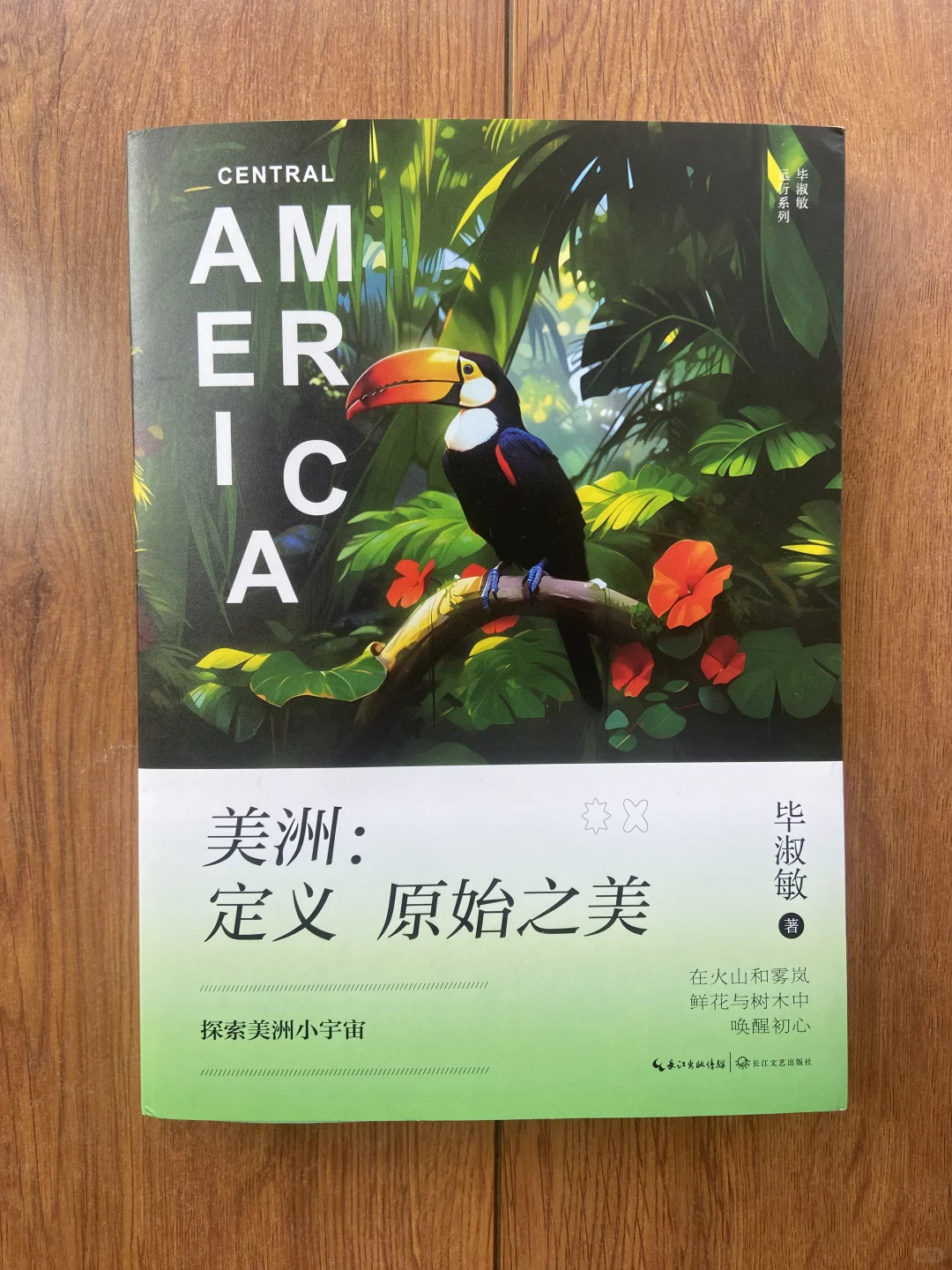

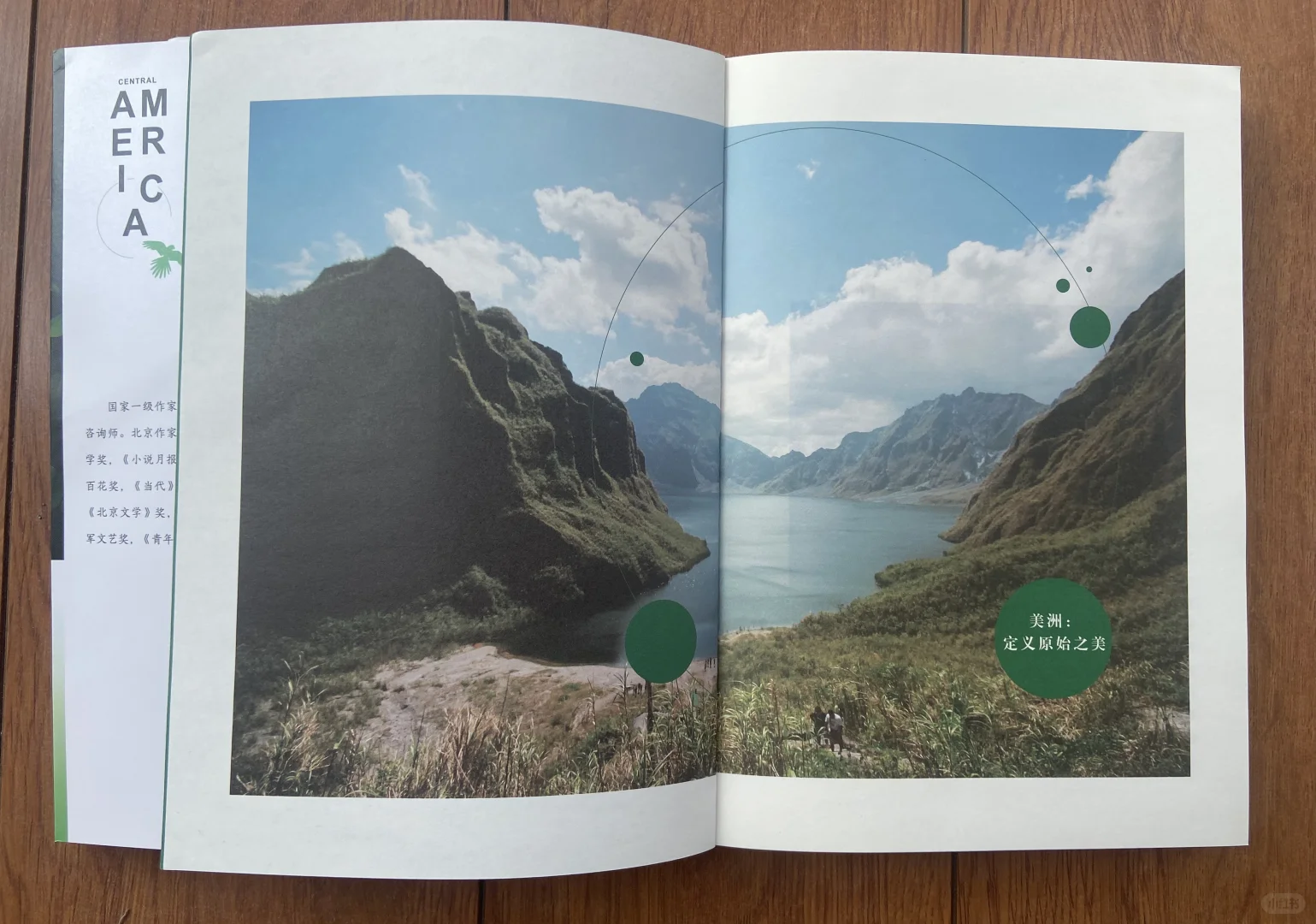

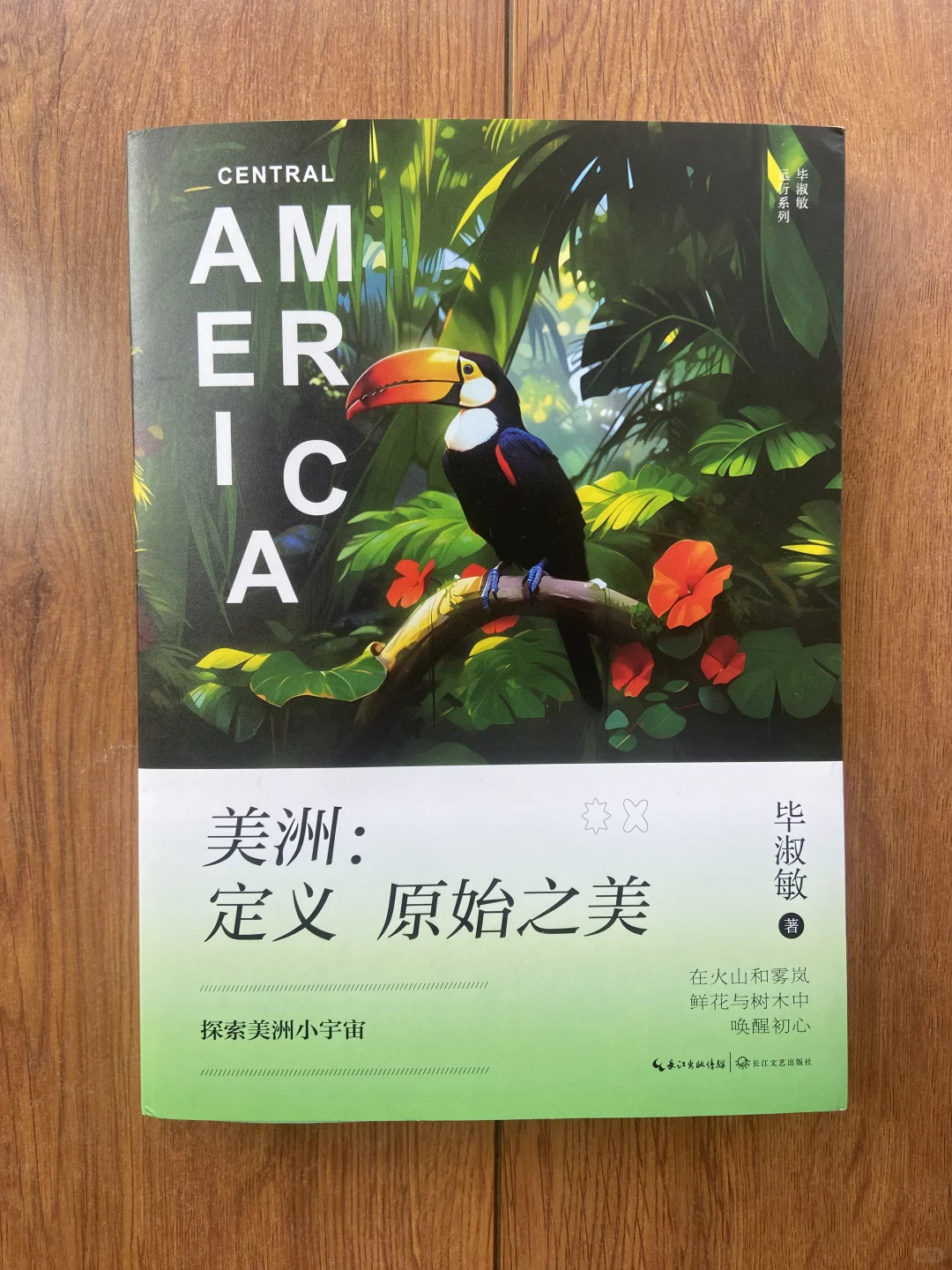

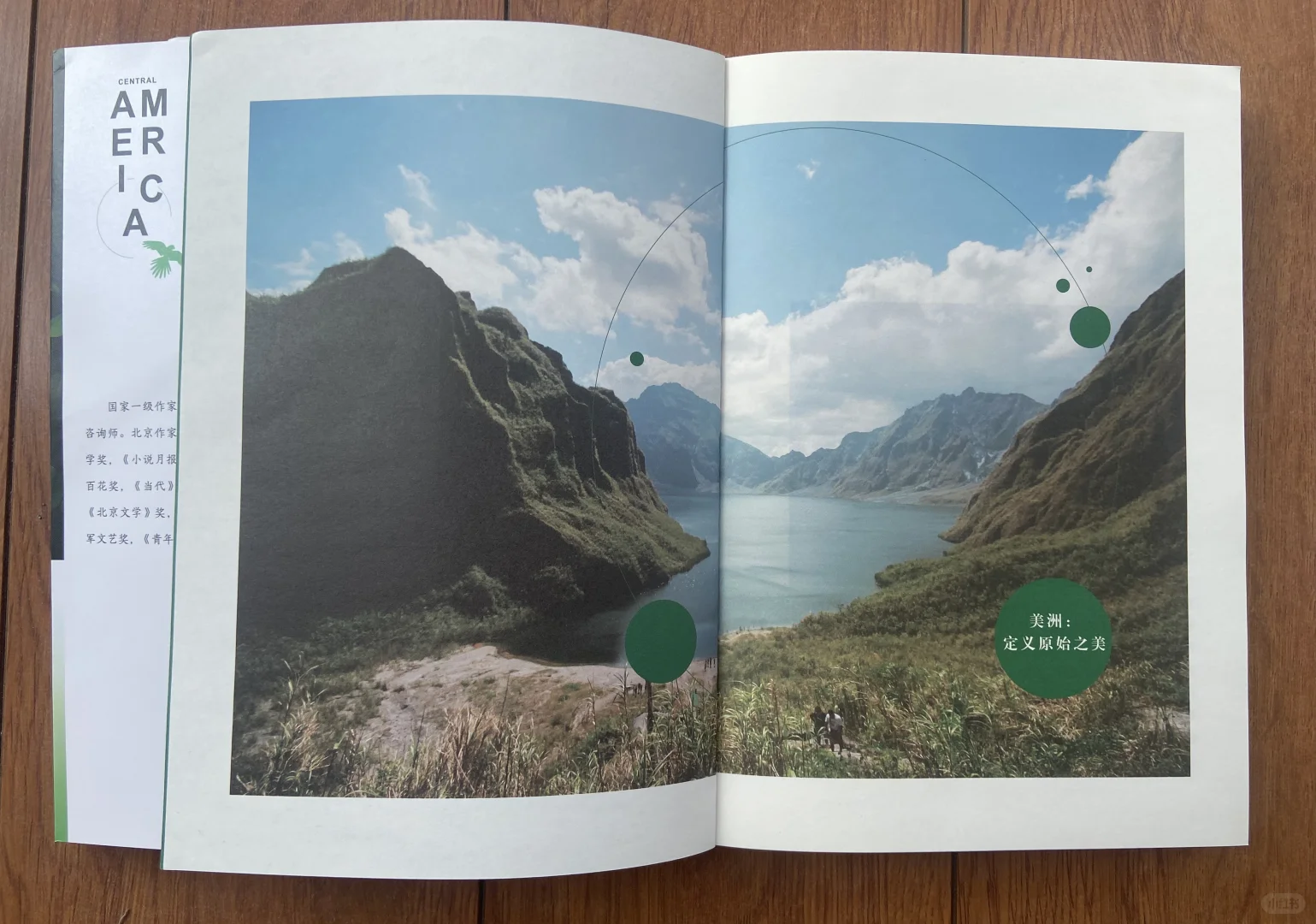

毕淑敏老师去中南美洲的旅行只有第二点稍有不符,第一和第三是非常符合的,尤其是第三点,虽然书名叫《美洲:定义原始之美》,但在整本书里毕淑敏老师在记录自然风光的同时,更多地是记录当地人文风情与历史掌故,即使是第二篇《旗帜上的火山》和第六篇《请赐我海鬣蜥般的耐心》这两篇分别以哥斯达黎加的火山地貌和加拉帕戈斯群岛的动物海鬣蜥为写作对象的文章中,也加入大量人文历史的记录与思考。《火山》一篇中通过华裔导游青琳之口介绍了哥斯达黎加的国父费雷尔,哥国的社会和政治结构等等。《海鬣蜥》一篇中则是写了海鬣蜥的坚韧和耐心对于人类的意义。

更不用说毕淑敏老师各用了两章记述了与托洛茨基和切·格瓦拉相关的旅行,追寻切·格瓦拉的足迹这应该是一种很热门的人文旅行路线,对于全世界的人都适用,因为切·格瓦拉已然成为一种追求自由、反抗强权的符号。而与托洛茨基相关的旅行大概是个冷门项目,只有少数对那段革命历史感兴趣的人,比如毕淑敏老师才会选择的行程。这些行程展示了中南美洲除了自然风光之外那些不常为人所知的一面。