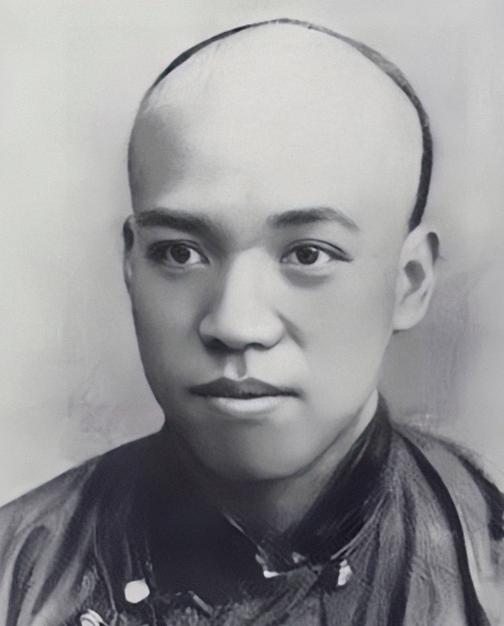

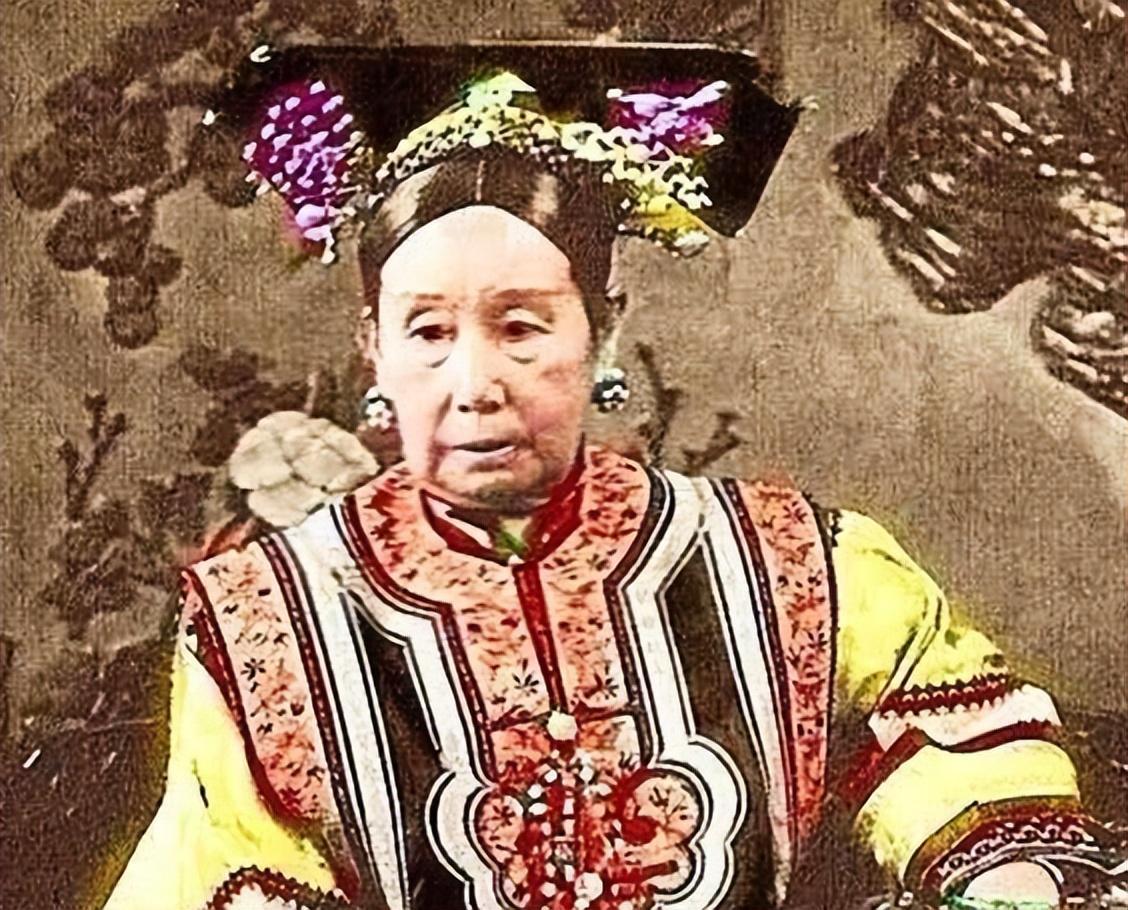

慈禧在杀谭嗣同前,谭其实是有时间逃跑的,没人想到谭真会死。 那么,为什么谭嗣同不逃跑呢? 在讨论中国近代历史特别是戊戌变法时,我们经常会听到谭嗣同的名字。 他不仅是戊戌变法的核心人物之一,还因为他的选择和牺牲,在历史上留下了深刻的烙印。 许多人困惑于一个问题:在维新失败,同僚纷纷逃亡的情况下,为什么谭嗣同选择留下来面对几乎是必然的死亡? 这个问题看似简单,却蕴含着深厚的历史和文化意义。 (参考资料:戊戌变法失败后,谭嗣同为什么不逃走,不像康有为那样流亡海外——2020-05-07 22:52·齐鲁壹点) 谭嗣同的决定并非一时冲动,而是多重因素的综合考虑结果。 他的牺牲精神非常明显。他相信,为了国家的变革和进步,必须有人付出极大的代价。 在他看来,如果他的死能够激发国人对变法的支持,那么这个代价是值得的。 在他被捕前不久,他向梁启超表达了自己的观点:“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”这句话反映了他对牺牲的看法,他希望自己的死可以成为激发变革的火花。 谭嗣同的个人信仰和价值观也在这一选择中扮演了重要角色。 在他眼里,生命虽宝贵,但忠诚和理想更为重要。 这种思想深受当时文化的影响,特别是儒家思想中关于忠诚和牺牲的部分。他也被其时代的氛围所感染,那是一个英雄出现的时代,许多人愿意为了国家的未来赴汤蹈火。 更为个人的原因是,谭嗣同不想因为自己的逃亡而连累他人。 特别是他的父亲,谭继洵,是清朝的一位高官。 如果谭嗣同逃亡,他的家人很可能会受到牵连,包括被解职、囚禁甚至更严重的后果。 通过自己的死来保护家人免受政治迫害,是值得的。 据说谭嗣同在狱中还仿造了父亲的笔迹,写信批评自己的行为,试图减轻对家庭的冲击。 身体健康可能也是一个因素。 有资料表明谭嗣同在晚年可能患有肺结核,这让他觉得自己未来的日子无多。 在这种情况下,他可能觉得通过一个有意义的死来结束生命,比苟活在世更加有价值。 我们还可以从他对死亡的态度中窥见一二。 在面临绝境时,谭嗣同展现了一种超然的勇气。 他在狱中写下的“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑!” 这些豪迈的诗句,不仅表现了他对死亡的不畏,更表露了他希望通过自己的死来激励后人的愿望。 在谭嗣同的故事中,我们看到了一个时代的缩影,一种文化的显现以及一个人如何在极端情况下作出决定的心理过程。 他的牺牲,无论是出于个人信仰、对家族的保护还是对国家的忠诚,都深刻地影响了中国近代史的走向。 通过他的故事,我们可以更深刻地理解历史上的人物如何在个人信念和外部压力之间找到自己的道路。谭嗣同的选择,虽然是悲剧,但也是对自己理想的忠诚表现,这种精神在今天仍然值得我们去学习和反思。