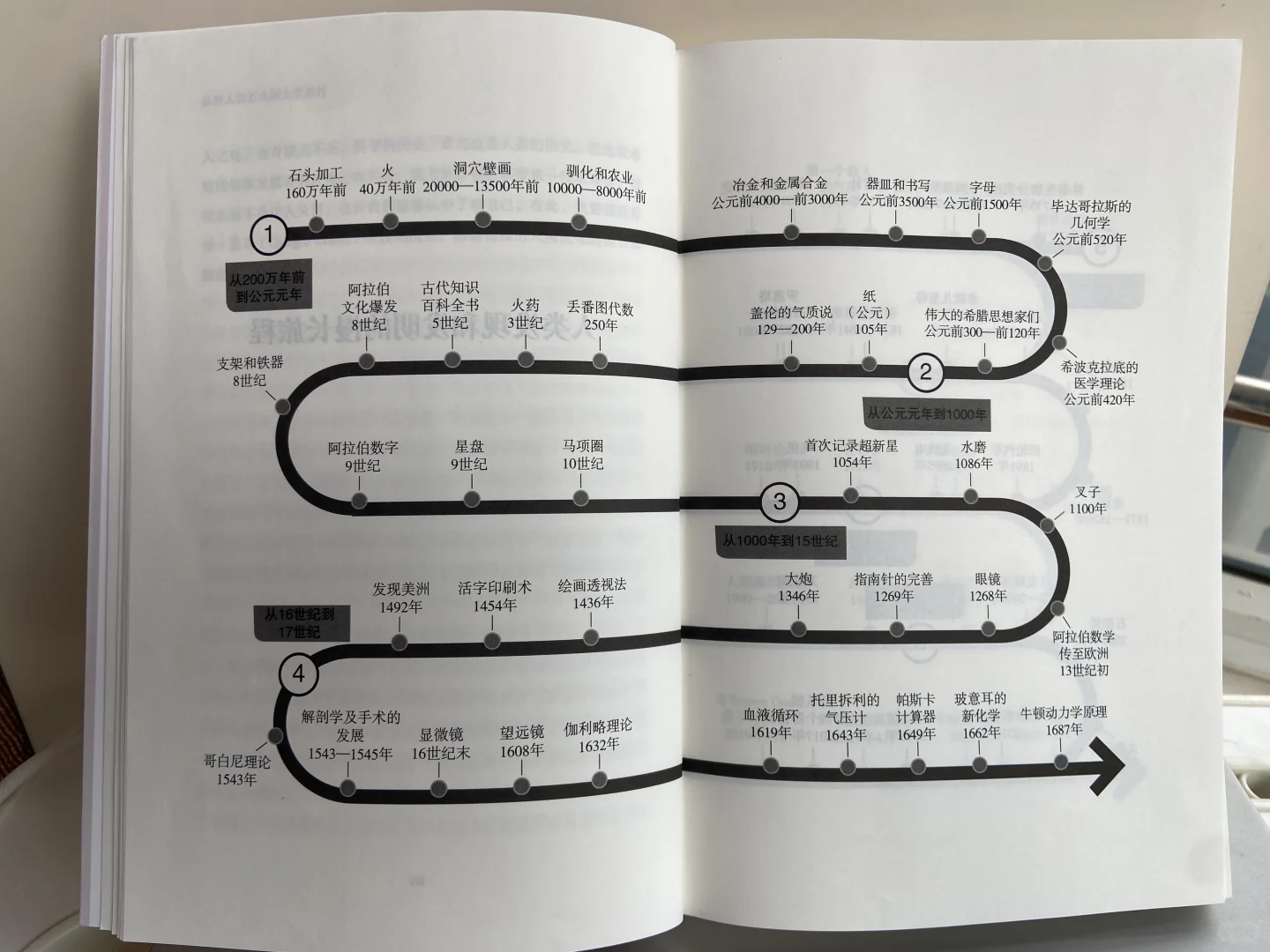

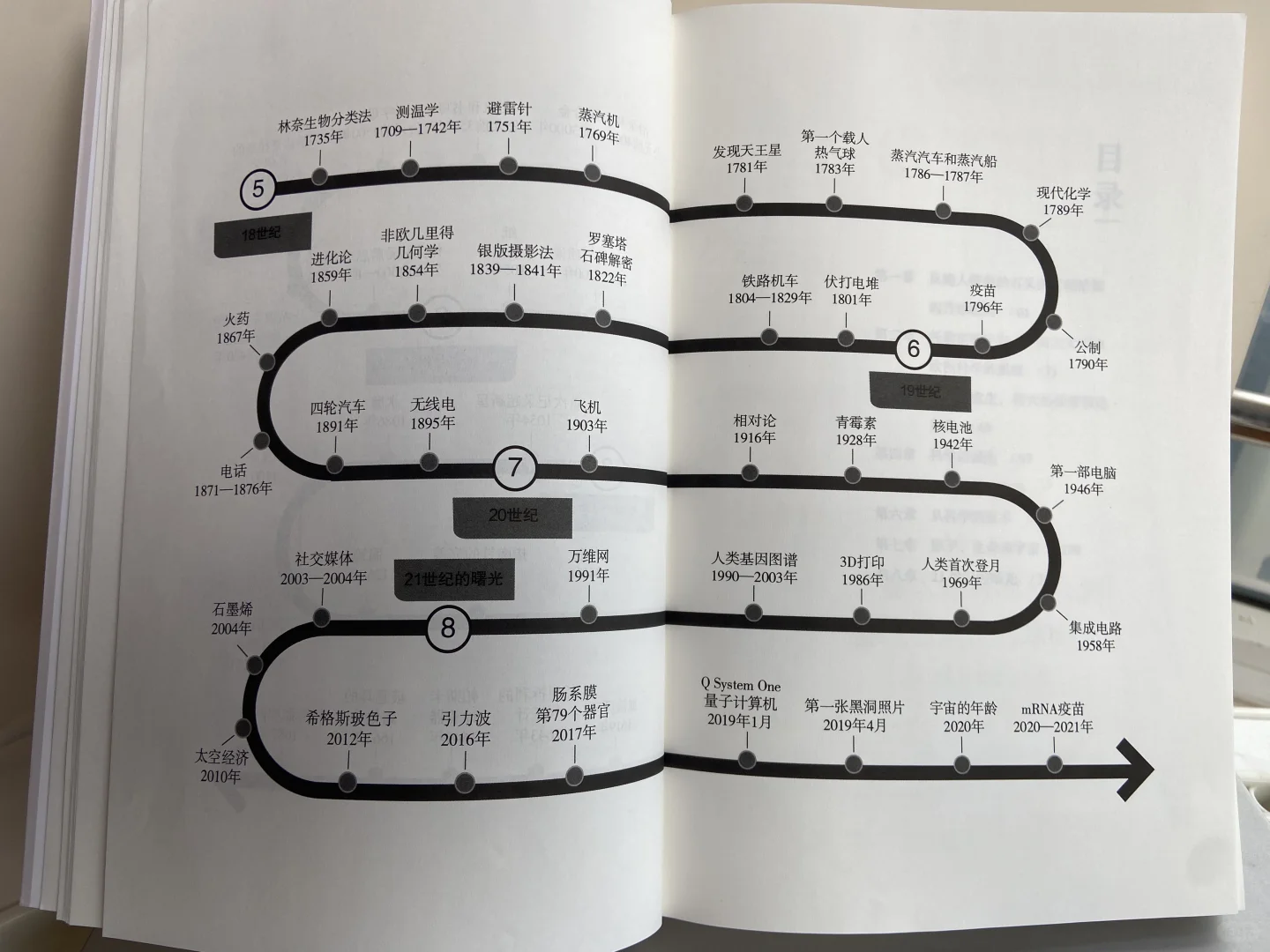

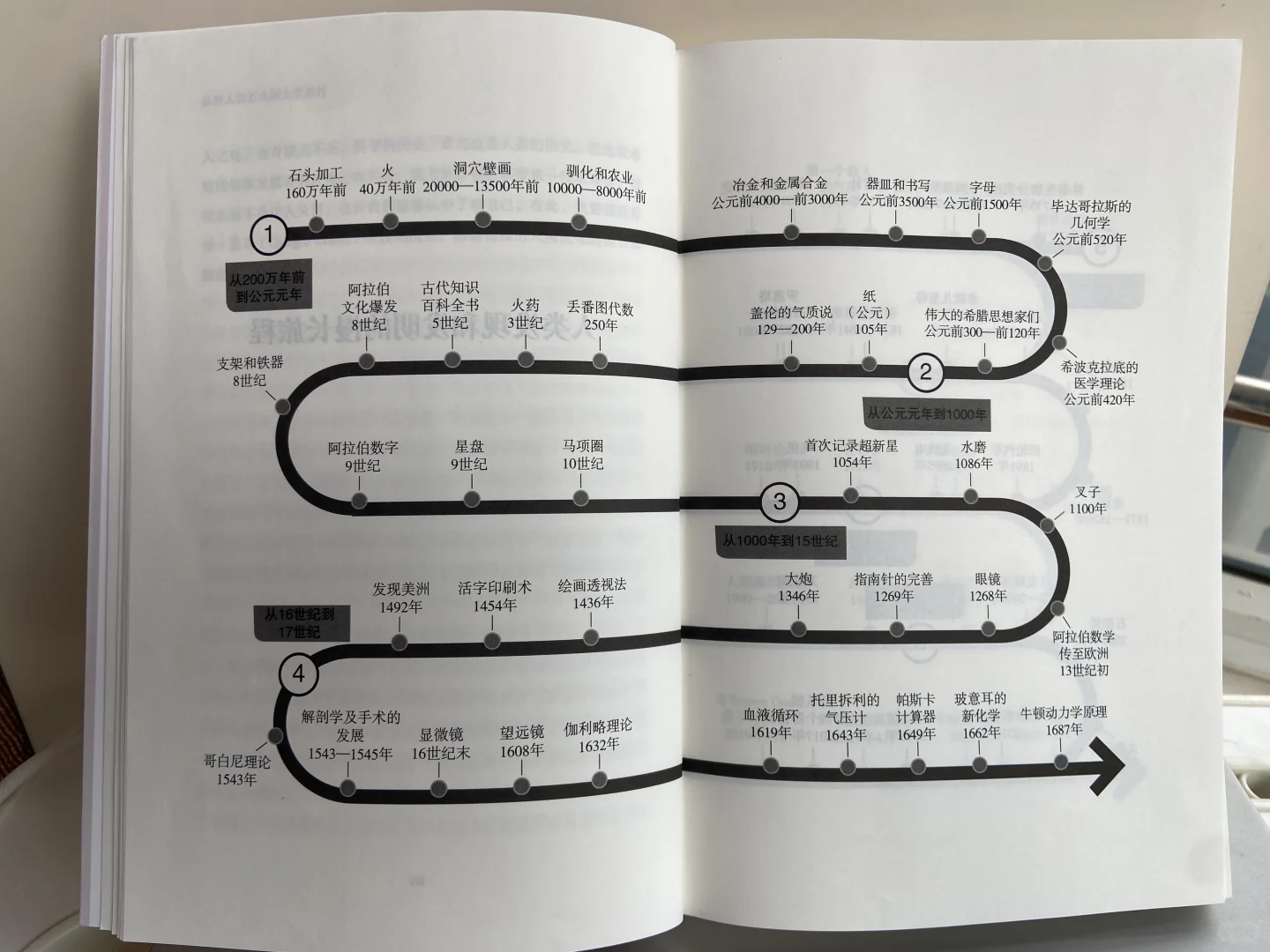

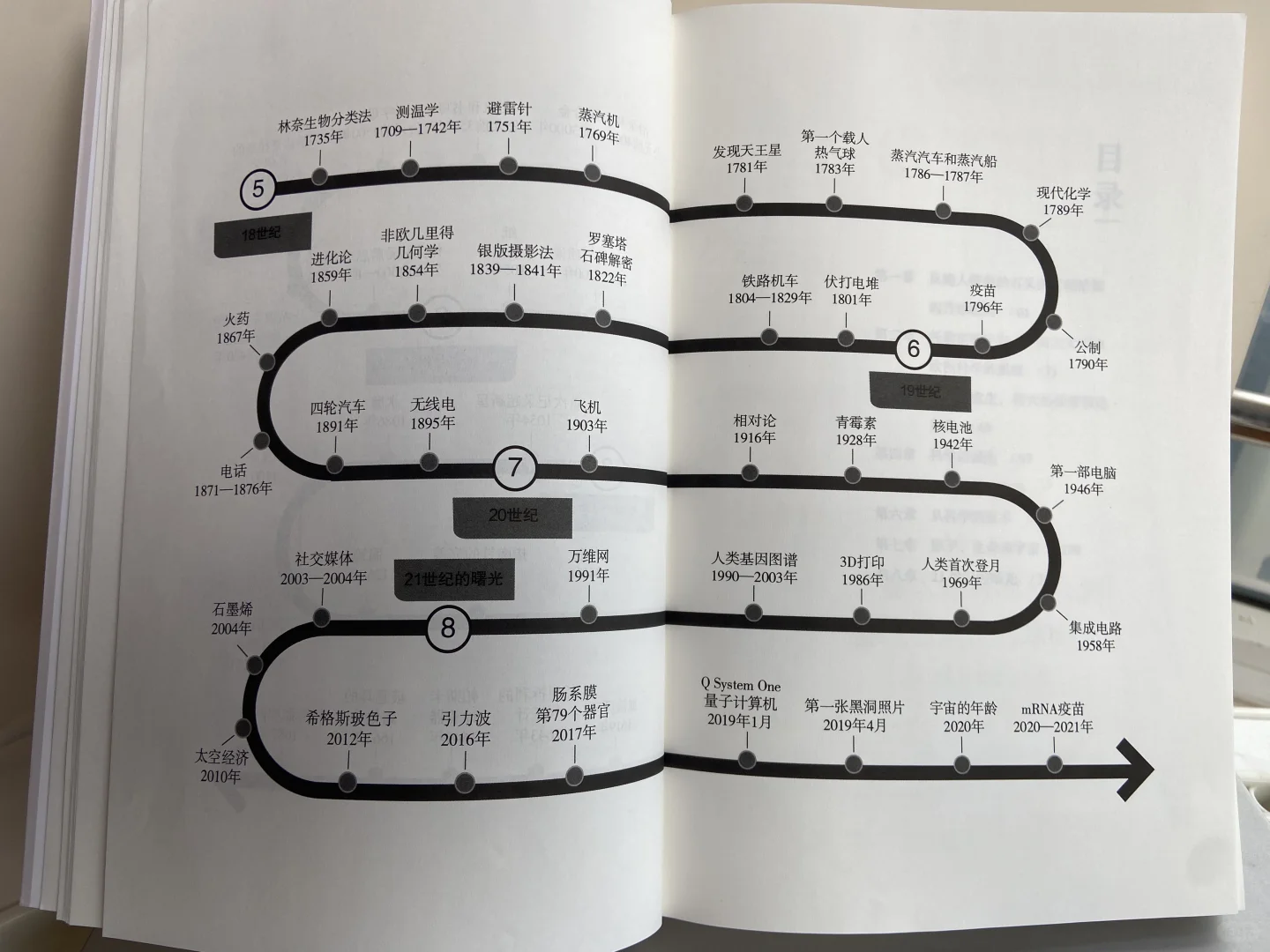

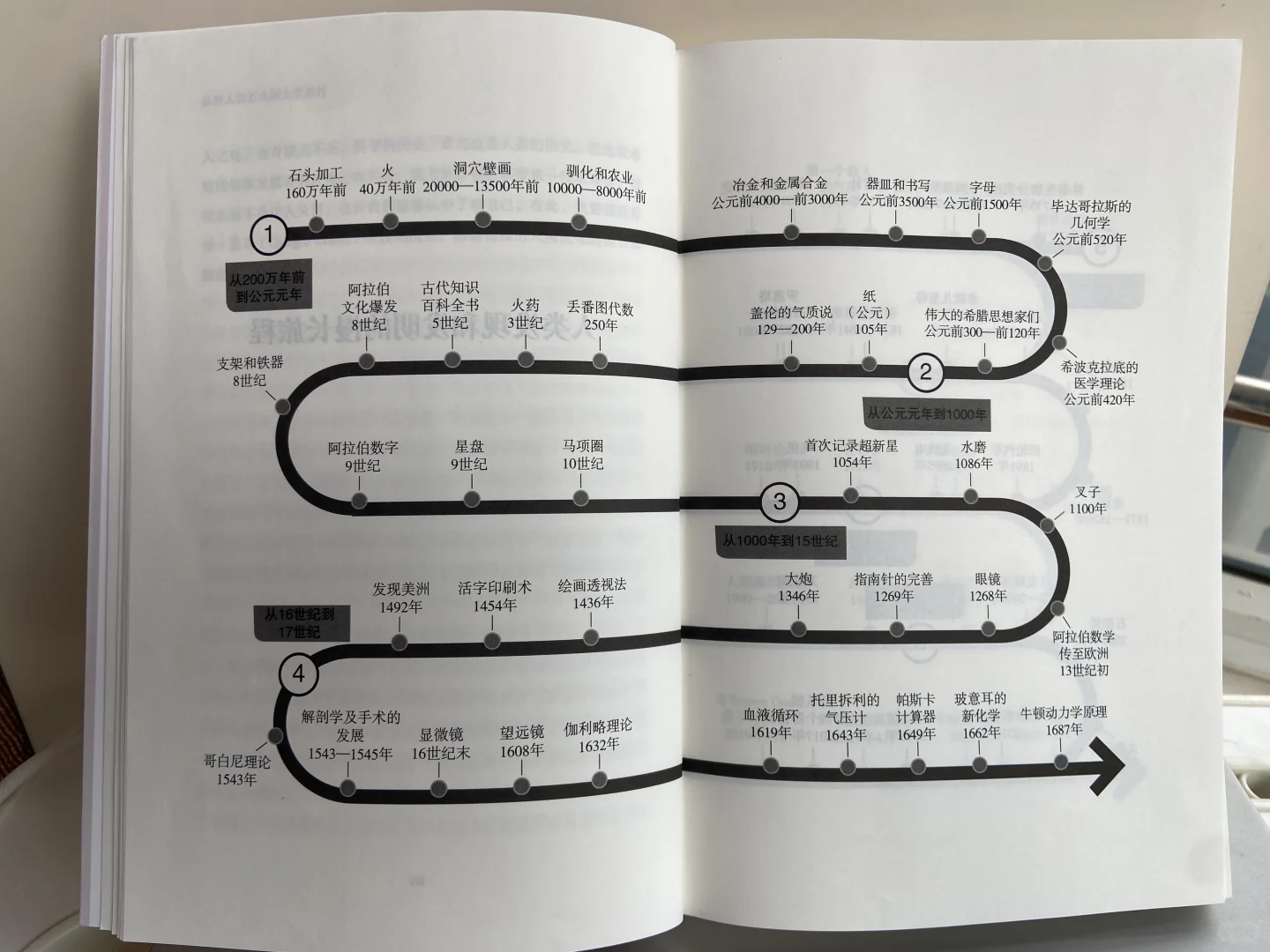

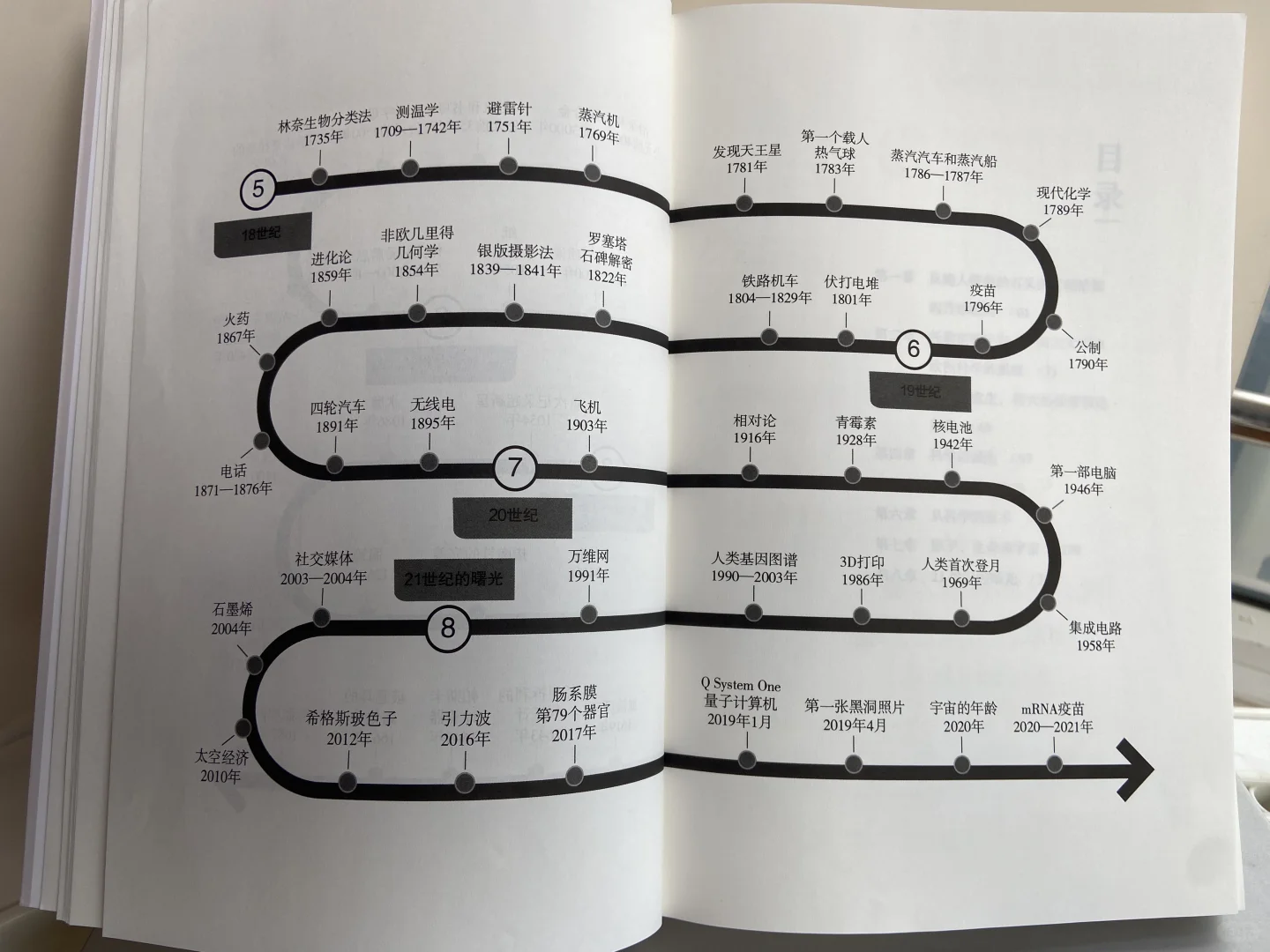

在一般认知中,数字总是按加法均匀分布。而我们对于时间的感觉似乎也是这样的,但是科技历史的发展,与这种均匀分布并不相符。这本《从智人的石头到太空旅行》就是七章横跨的时代是从长到短,第一章是200万年,第二章是1000年,第三章是500年,第四章是200年,第五章到第七章各是100年,最后第八章是刚刚过去的20年(原书最新版出版于2021年)。而各章占用的篇幅也很有意思,从第一章到第八章每100年所用的篇幅分别是千分之一点四五页(200万年的时间只用了不到30页)、1.3%页、3页、14.5页、23页、70页、105页,165页(记录20年的时间用了33页)。这种年代的划分方式是不是很像我们在很多统计图表中所使用的对数坐标轴,展示的是一种乘法规则上的均匀分布。那为什么会出现这样的情况呢?一方面是越古早的历史留存下来的信息越少,可以讲的故事越少;另一方面是技术的发展非常依赖于前期的积累,恩格斯在19世纪中叶就揭示了一个规律:“科学的发展则同前一代人遗留下来的知识量成比例。因此,在最普遍的情况下,科学也是按几何级数发展的”,人类科学知识的积累,“是与其从出发点起的(时间的)距离的平方成正比的”。

在前面漫长的岁月中,人类的祖先慢慢与他们的灵长类,亲戚产生了足够的差异,智人在对自然的探索中逐渐将石头作为自己的工具,并不断精益完善这种工具,到了距今约两万年前,人类开始驯化植物和动物,进入了群居时代。而进入到公元前3000年左右时间段,就进入我们中国人所熟悉的“上下五千年”,也进入了人类开始有文字记载的时代,这样被记录下来的信息变多了,作者在第一章的29页中用了19页(65.5%)的篇幅来讲这两百万年中的3000年(千分之十五的时长)。而到了十六世纪(第四章)作者才认为现代意义的科学才诞生了,标志性的事件是1543年《天体运行论》的印刷发行,哥白尼的想法和计算颠覆了传统的世界观。

科学的几何级数水平的发展也是从这个时期开始慢慢得显现出来,科学的发展进入了快车道,各个领域的开创者纷纷出现,在16-17世纪中,第一个伟大的科学天才牛顿先后在光学、微积分、万有引力等领域提出了伟大的理论。而后,科学的发展越来越快,爆发式的发展越来越引人注目。自此之后,每个时代的人都为自己所处时代为科学所推动的变化所震撼,却无法想象自己的下一代人将要经历的变革,想来在新世纪之前出生的人都会有直接的冲击。