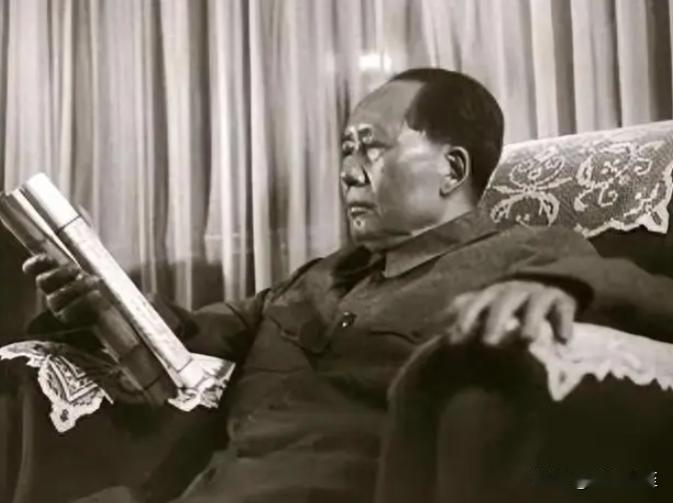

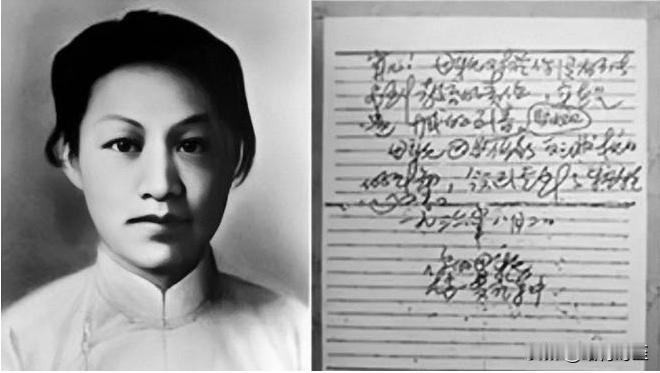

1960年,中南海内一间书房里,毛泽东主席正在批阅文件,突然,一封信引起了他的注意,读完之后惊觉:这是在讽刺!秘书见状,急忙汇报了陈掖贤的身份——他是著名女革命家赵一曼的儿子!主席顿了一下后,只说了6个字...... (主要信源:原文登载于人民网 2016年2月22日关于“赵一曼和她的儿子”的报道) 诗的作者署名陈掖贤,毛主席眉头一皱,意识到这首诗隐晦地批评部分运动的失误,听到这个名字,毛主席的怒气顿时消散了。 他轻叹一声:"可怜孩子罢了!" 这声叹息道出了陈掖贤坎坷的人生,1929年,陈掖贤出生在莫斯科,父亲是共产党员陈达邦,母亲就是赵一曼。 然而,他刚满两岁,母亲就离开他投身东北抗日斗争,小陈掖贤被寄养在伯父家,常常挨打受骂。 夜深人静时,陈掖贤总是辗转反侧,脑海中浮现出一个模糊的身影,那是他记忆中唯一的母亲形象,如同一缕轻烟,永远触不可及。 他不禁泪流满面,心中充满疑惑和痛苦:为什么母亲要离开我? 直到27岁那年,在东北烈士纪念馆,他才揭开了尘封多年的真相,当他看到母亲赵一曼的遗书时,仿佛晴天霹雳。 原来,"宁儿"就是自己!母亲没有抛弃他,而是为国牺牲,这个认知让他几乎晕厥,泪如雨下。 小贤抿着嘴,看着自己右臂上那三个深深的刺青——"赵一曼",他默念着,仿佛这样就能唤回母亲的温暖。 可惜,再多的关怀也填不满他内心的空洞,因为从小缺爱,他总是觉得自己格格不入,像个局外人,连说句话都觉得困难,更别提维系一段感情了。 妻子离开的那天,他只是沉默地看着她收拾行李,他想挽留,可话到嘴边又咽了回去,或许,他注定要一个人走完这条路。 然而,即便生活坎坷,陈掖贤内心依然保持着对革命事业的赤诚,母亲的遗愿如同一盏明灯,指引着他前行的方向。 他暗自发誓,要为国奉献一生...... 1960年,他目睹家乡饥荒,心中焦急,这才冒昧地写信给毛主席,希望引起重视,此时的他还是充满了理想与期望。 同年,那天秋高气爽,陈掖贤跟着老爸去政协餐厅吃饭,红烧狮子头香味扑鼻,他大快朵颐,可刚出门,看到街上饥肠辘辘的路人,心里突然不是滋味。 "我怎么能心安理得地享受这种待遇呢?"他暗自懊恼,回家后甚至主动向学校党委检讨自己的"特权"行为。 这种朴素的平等观念,在他拒绝烈士家属抚恤金时再次体现,"我妈为国捐躯,那是无价的!"他坚决摇头,内心充满自豪与敬意。 可惜,现实生活中的陈掖贤并非铁打的,随着年岁增长,他的性格愈发偏激,生活也渐渐失控,陷入到这种坏的情绪里反复挣扎,无法自拔。 1982年夏天,53岁的他选择了自缢,留下无尽悲伤!我们不知道是否可以用现代医学上的“抑郁”来定义,但他永远的走了。 临终前,他给女儿留了封信:"别被烈士遗孤的光环束缚,过普通人的生活吧!"字里行间,似乎透着对自己一生的感悟与遗憾。 陈掖贤的一生,既是个人的悲剧,也是那个时代的缩影,他身上既有革命先烈的赤诚,又有普通人的软弱,他的故事让我们看到,伟大的革命事业背后,也有无数个体的牺牲与挣扎。