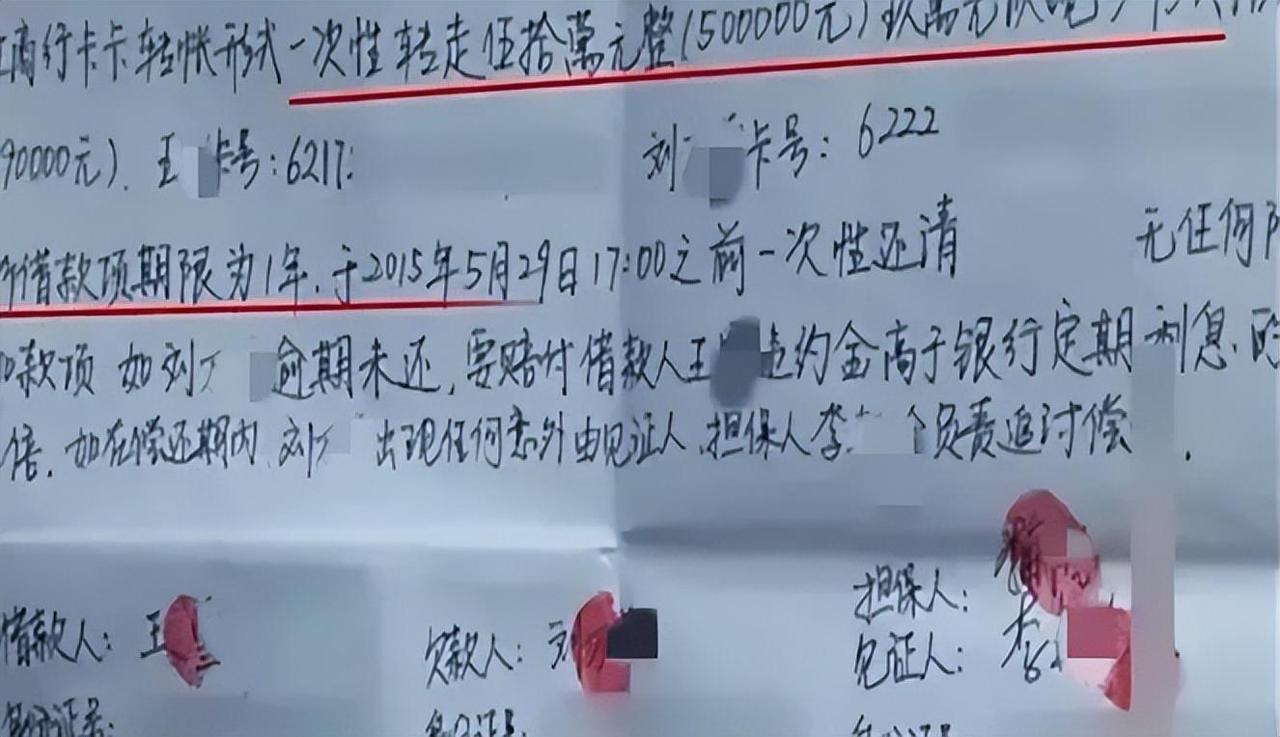

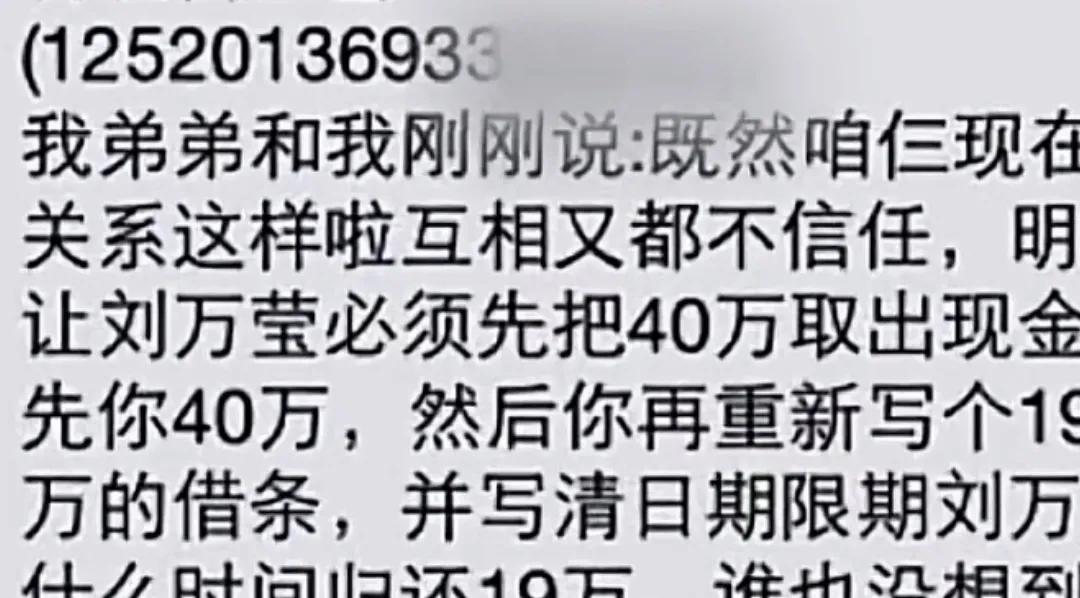

2014年,北京,一名教师王女士在好闺蜜李女士的极力劝说下,将50万元借给了陌生的刘女士。借款到期后,王女士不仅没有拿到钱,还失去了借据。当她意识到被骗时,事情已不再可控。 来源:北京市第一中级人民法院官方案例库 (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享!) 这一切源于一段看似亲密无间的友情。王女士原本是一名兢兢业业的教师,当时经历了一些家庭事故,让他痛不欲生。 那时,李女士作为她的好闺蜜,表现出了无微不至的关怀,主动帮她处理事情,陪伴她走了出来面对现实生活。 面对如此真挚的关心,王女士深感温暖,心中的防线也逐渐瓦解,甚至毫不保留地透露了自己的全部情况。 但谁能想到,这段让王女士视为“雪中送炭”的友情,竟成了她噩梦的开始。 日子渐渐恢复正常,李女士却告诉王女士,她的另一位好友刘女士正在遭遇生意失败,急需一笔钱周转。 尽管刘女士是王女士初识不久的人,但在李女士的反复劝说下,王女士动了恻隐之心,决定借给刘女士50万元。 这可不是一个小数目,王女士的心中自然有诸多犹豫。李女士见状,当即拍着胸口做担保:“她要是还不上,我卖房子也得把钱还给你!” 面对李女士的信誓旦旦,王女士最终答应了这场借贷。她们三人签订了书面借款协议,明确规定:借款50万元,期限一年,到期后刘女士需连本带利偿还59万元。 协议签订时,李女士不仅在场,还在担保人一栏摁下了手印。王女士以为,这场借贷只是友情中的小插曲,却不知自己已经落入了一个精心策划的陷阱。 时间一晃而过,一年的期限到了。王女士怀着希望等待着刘女士的还款。 而就在约定还款的当天,刘女士和李女士一同带着50万元现金来到王女士家,还特意带来了验钞机,要求当面清点现金。 这一刻,三人的气氛轻松,刘女士甚至开起玩笑:“数清楚呀,错了可概不负者!”王女士心里虽然有些不安,但面对好友间的信任和调侃,她并未多想。 随后,王女士提出到银行验钞并存入账户,李女士却突然提出一个建议:“钱和借据先放我这里,我帮你们保管,大家都信得过我,这样才公平。” 或许是长久以来对李女士的依赖,或许是因为友谊使她麻痹了警觉,王女士毫不犹豫地同意了这个提议,将现金和借据交给了李女士。 当李女士和刘女士携带现金和借据先行离开后,王女士按照约定赶到了银行。然而,当她到达银行时,却不见两人的踪影。 她急忙拨打她们的电话,但无论她如何拨打,电话那头始终无人接听。这一刻,王女士的心沉入谷底,意识到事情已经脱离了她的掌控。 她立即报警,但警方建议她通过法院起诉。王女士随后将刘女士和李女士告上法庭,要求两人共同偿还59万元。然而在法庭上,刘女士和李女士的说法却截然不同。 她们坚称当日已经将现金归还给了王女士,并将借据作为凭证。刘女士甚至强调,当时王女士当面清点了现金,至于后来发生的事,她们都“不知道”。 面对这样的反驳,王女士感到无比愤怒和委屈。明明是她们拿走了钱,为什么她们还能如此理直气壮?然而,法院的判决并非仅仅依据口头证词,而是需要双方提供确凿的证据。 随着庭审的推进,李女士和刘女士的证词逐渐暴露出诸多漏洞。 法官敏锐地发现,刘女士对于还款过程的描述多次出现前后不一致的情况,特别是在细节问题上,她始终模糊不清,无法解释当时为何要用现金而非银行转账来进行如此大额的还款。 通常情况下,面对如此巨大的金额,转账无疑是最安全且最有记录可循的方式。刘女士却声称是三人共同决定用现金偿还,这一说法显得极为不合常理。 法庭经过仔细审理,最终作出了判决。法院认定,刘女士和李女士并没有充分证据证明已经归还了钱款,且李女士作为担保人,在借款协议中明确承担连带责任。 法院判决刘女士需偿还59万元,李女士则作为担保人承担连带清偿责任。刘女士和李女士对判决结果表示不服,提出上诉,但二审法院经过进一步审理,最终维持了一审的原判。 至此,王女士的经历给她带来了深刻的教训:曾经视为至交的闺蜜,原来早已盘算着如何利用她的信任和善良。一场看似普通的借贷,背后隐藏的是友谊的背叛和金钱的诱惑。 这个故事不仅仅是一起关于金钱的纠纷,更是一次对人性深层次的探讨。无论是亲密的朋友还是家人,在涉及财务问题时,都应保持理性和谨慎。 信任固然重要,但书面协议和法律保障永远是最可靠的依托。王女士的经历告诉我们,盲目信任他人,往往会付出沉重的代价。面对金钱时,保持防范意识,才是保护自己不受伤害的最好方式。