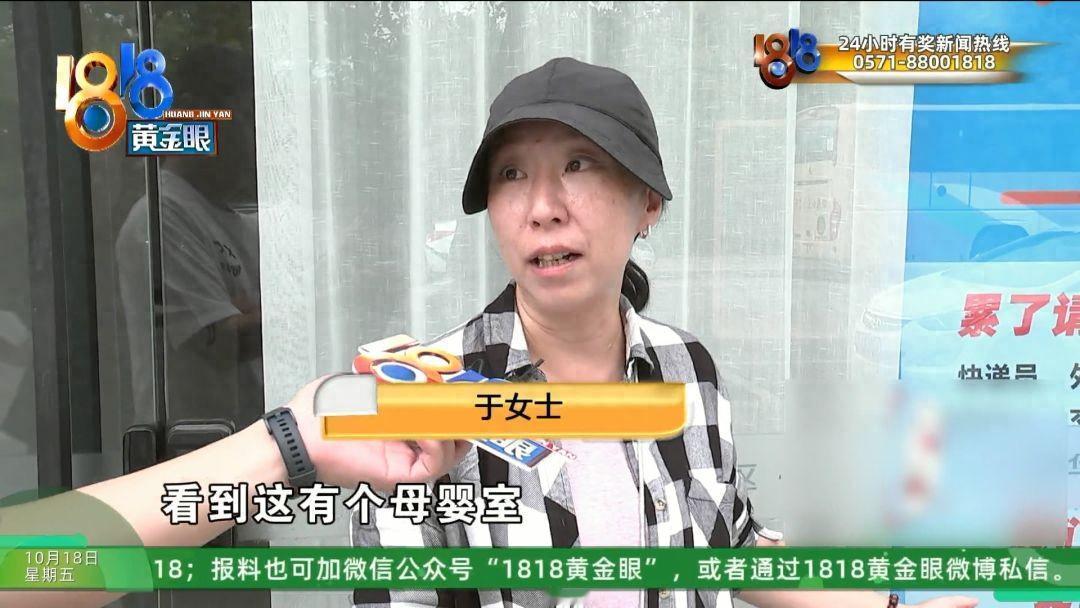

北京市海淀区某社区服务中心内,年轻妈妈于女士带婴儿使用母婴室时,竟被工作人员要求出示居住证明。更令人愕然的是,社区书记在处理此事时的一番言论,更是将事态推向了高潮。这起原本只是小小误会的事件,究竟是如何演变成一场社区管理危机的? 2024年10月12号下午,于女士抱着襁褓中的婴儿,和丈夫一起走进社区服务中心,他们刚从外面回来,宝宝需要换尿布。于是,这对年轻的父母自然而然地向母婴室走去。 谁知,刚到门口,就被一位中年女性拦住了。 "请问你们是要做什么?"那位女性问道,语气略显生硬。 于女士愣了一下,随即回答:"我们想给孩子换尿布。" "你们是本社区居民吗?有没有居住证明?"对方继续追问。 于女士感到有些不快,但还是耐着性子解释:"我们是来看望住在这里的亲戚的,孩子需要换尿布,可以使用一下母婴室吗?" "那你们亲戚住哪个单元?叫什么名字?"对方似乎并不满意这个回答,继续追问。 这下于女士彻底不高兴了。她觉得自己仿佛在接受审讯,而不是简单地使用一个公共设施。于女士忍不住提高了声音:"这是公共场所,难道还要查户口才能用吗?" 双方你来我往,争执声越来越大。最后,在丈夫的劝说下,于女士一家悻悻离开了。 这本该是一个小插曲就此结束。但于女士越想越气,决定要投诉这位工作人员。她拨通了社区办公室的电话,要求见负责人。 很快,社区书记张书记接待了于女士一家。张书记听完于女士的叙述后,表示会认真调查此事。但接下来的一句话,却让事态再次升级。 "您看啊,我们社区工作人员也是为了保护居民安全。现在社会上什么人都有,万一有人冒充来使用设施,带来安全隐患怎么办?"张书记说。 这句话无异于火上浇油。于女士更加愤怒了:"您的意思是,我们一家看起来像坏人?" 张书记连忙解释自己并非这个意思,但于女士已经听不进去了。她表示要向上级部门投诉。 事情发展到这一步,社区领导意识到问题的严重性。他们决定调取监控录像,还原当时的情况。 监控显示,整个过程其实只持续了不到半分钟。工作人员和于女士一家在母婴室门口简单交谈后,于女士一家就离开了。从画面上看,双方并没有激烈争吵的迹象。 社区领导找来当事工作人员王老师了解情况。王老师解释说,她只是按照规定询问使用者的身份,并没有恶意。 "我们确实有规定要询问使用者的身份,这是为了防止有人滥用设施。但我承认,我的语气可能有些生硬,给对方造成了误会。"王老师说。 社区领导决定安排双方当面沟通,化解误会。在会面中,王老师向于女士道歉,承认自己的工作方式欠妥。但对于具体的对话内容,双方仍然各执一词。 于女士坚持认为王老师的态度蛮横无理,而王老师则表示自己只是例行询问,并没有刁难对方的意思。 虽然这场风波的导火索已经熄灭,但遗留的问题仍在发酵。于女士对张书记的那番言论耿耿于怀,认为这暴露了社区工作人员的偏见。她表示,将就此事向街道办事处反映。 这场由一个小小的误会引发的风波,让社区工作人员和居民都感到疲惫不堪。 回顾整个事件,我们不难发现,问题的根源在于沟通不畅。王老师的询问方式欠妥,给人以盘问的感觉;于女士则因为带着婴儿,本就心情焦躁,对工作人员的询问格外敏感;而张书记的不当言论,更是将事态推向了高潮。 这个案例提醒我们,在公共场所,工作人员应该注意自己的言行举止,用更加友善的方式与群众沟通。同时,作为普通群众,也要理解工作人员的职责所在,保持理性和宽容的态度。 此外,这个事件也反映出,我们的社区管理还存在一些问题。比如,母婴室的使用规则是否清晰明确?工作人员是否接受过的培训?这些都值得社区管理者深思。 最后,我们希望各方能够冷静下来,用理性和善意重新审视这个事件。毕竟,一个和谐友好的社区环境,需要每个人的共同努力。 让我们期待,在这场风波之后,社区能够总结经验教训,改进工作方式,为居民提供更好的服务。同时,居民们也能够以更加包容的心态看待社区工作,共同营造一个温馨和谐的生活环境。 毕竟,我们每个人都是社区的一分子,只有互相理解、互相包容,才能共创美好家园。