学习完毕。来写一写元戎 C1 轮融资的一些观感:

- 1 亿美金融资,除了长城的蓝山、smart 的精灵 5,还有另超 10 个量产项目。对我来说,最重要的有两点,第一是这 1 亿美金来自长城(虽然官方没有直说),且长城没有控股(之前阿里领投了一轮 3 亿美金的),这意味着不仅仅是钱,是钱 + 量产项目的到位,也就同步在解决模型后面的数据需求——你拿风投或者政府的钱,还是要愁上车。

第二是剩下的超 10 个量产项目,有没有长城和 smart 以外的主机厂?快速做多主机厂客户,既能积累工程能力,也能摊薄经营风险,这个很重要。

- 周光反复提到了要做量产项目一定要做爆款,不爆款没意义——虽然从供应商身份的角度,提前预判客户的某款产品能不能爆存在执行上的难度,但这个逻辑完全没问题。做一堆卖不好的车,就是在做无用功,底层逻辑还是数据驱动。

- 做端到端需要的最小规模的车队数量是多少?今年在上海的一次交流中,有朋友拍了 3 万辆。周光的判断是,现在大家都在搞的基于 Orin 平台的端到端,1 万辆车就差不多了,但是基于 Thor 的,参数量、数据集、训练算力和架构全面升级的新端到端(元戎叫 VLA),需要 10 万辆车起步。

- 元戎的核心竞争力,在我看来是周光所说的原生 AI 的 Tech Vision。就是说哪怕大家都是做智驾的,你什么背景?你原来学传统 CV 的,做 SLAM 的,做规控的,顶级编程高手,这些真的是你现在做端到端的优势吗?不一定,很大概率会成为你的包袱。

今天端到端的技术范式里,你需要非常数学和物理背景的人,从这个角度,周光确实是很强的。除非你说推翻端到端了,不用 AI 的范式做智驾了。那可能这个就不成立了。

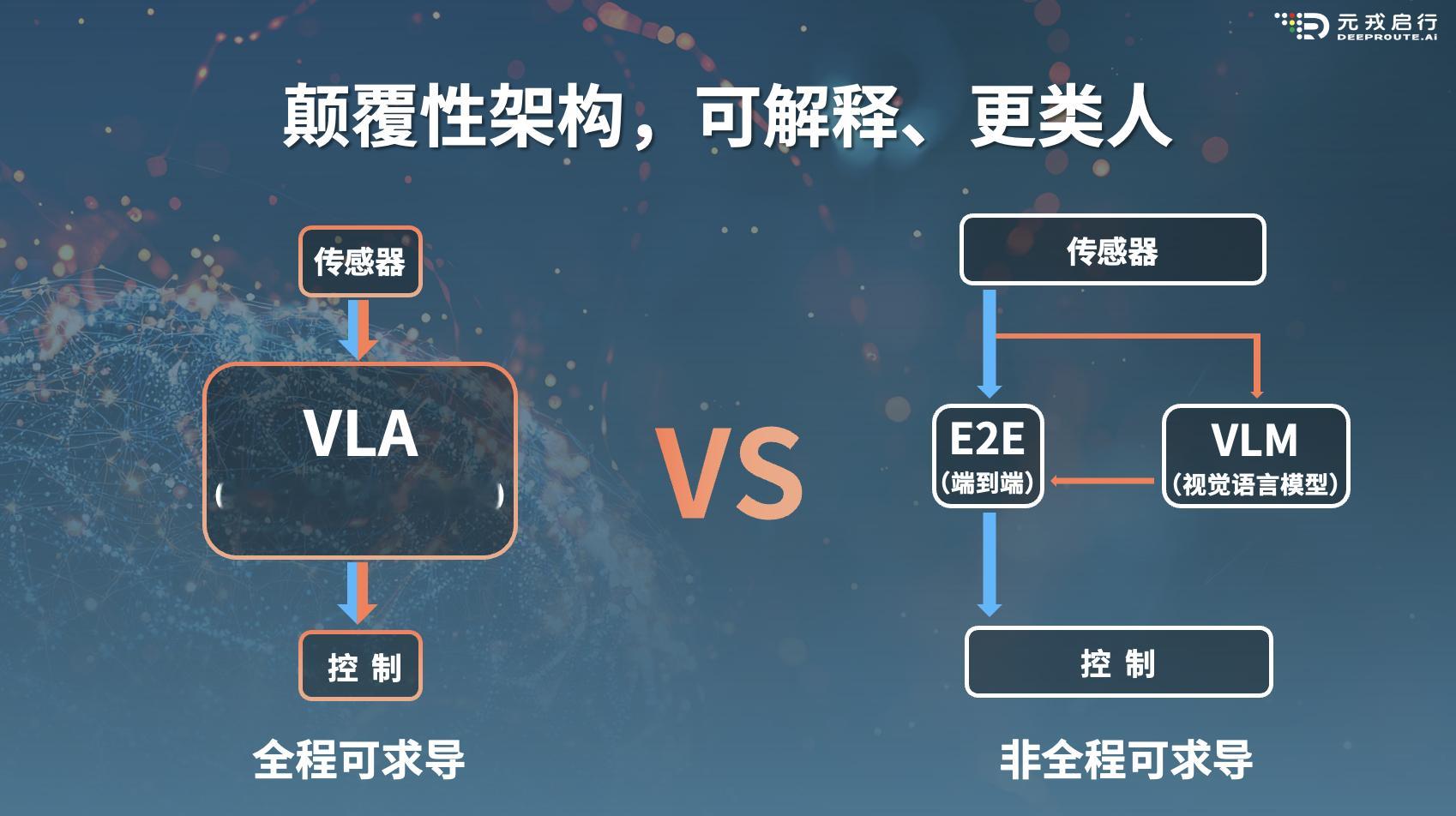

- 元戎今天用 VLA 否定了端到端 + VLM,这个我觉得倒没啥可说的。VLA 是一个基于 Thor 的明年的产物,而理想早在今年 7 月的第一轮传播中,就说了端到端 + VLM 是目前理想的解法,但也不一定是终局解法,算法架构还在不断迭代中。

但我确实比较介意元戎没有展开说说 VLA,不知道周光是不是担心产生特斯拉 AI Day 效应,让其他企业获得灵感。