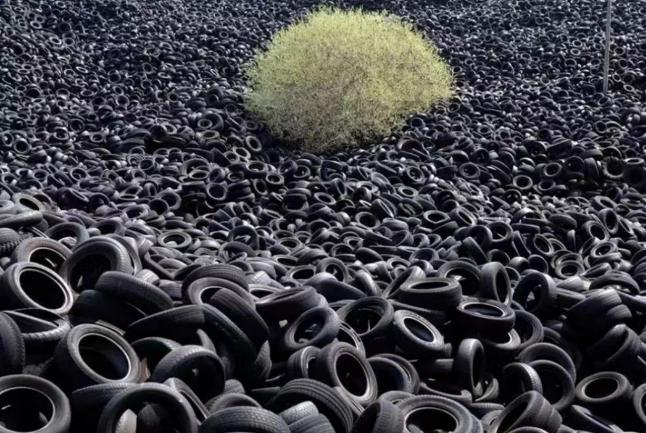

在非洲中部,当地居民以惊人的速度收购我国的废旧轮胎,并将其高价转售。它们在异国他乡,将被赋予新的生命。 信源:光明网非洲人太聪明,收中国废旧轮胎做鞋再卖,一双能穿好几年 你可能无法想象,一堆被发达国家视为垃圾的废旧轮胎,竟然在非洲大陆掀起了一场无声的革命。这可不是什么高科技的魔法,而是一个关于生存、创意和希望的故事。 在那片热情奔放又饱含野性的非洲大地上,贫困的现实却如阴影般挥之不去。很多地区的居民挣扎在生活的边缘,温饱问题尚未解决,一双像样的鞋子对他们来说简直是奢侈品。 赤脚的生活方式,不仅使他们容易受伤,更恐怖的是可能染上寄生虫疾病,比如破坏力极强的沙蚤病。 这种疾病折磨着无数非洲百姓,也因此成为国际和平组织关注的焦点。 尽管他们努力推广穿鞋,但对经济窘迫的非洲人民而言,买鞋无疑是一项沉重的开支。 普通的鞋子不仅价格不菲,而且在非洲严酷的环境之下极易破损,穿鞋的愿望似乎成了遥不可及的梦想。 在这困境的深处,一个非洲青年,名叫马尔科姆,就像一颗希望的种子,正孕育着变革的可能。他敏锐地意识到了人们迫切的需求,并开始探索可行的解决方法。 他将目光投向了那些堆积如山的报废轮胎——这些被认为是垃圾的黑色圆环,在他眼中却是一片创新的沃土。 马尔科姆的主意既简单又实用:将这些废旧轮胎裁剪成鞋底和鞋带,经过简易的组合,一双坚固耐用的“轮胎鞋”便大功告成。 生产流程易于掌握,成本低廉,从中国进口的一条废旧轮胎大约只需40美分,足以制作7到8双鞋子。 一双轮胎鞋的市场定价仅为2至5美元,对许多非洲人而言,这是个可承受的价格。这种物超所值的轮胎鞋在非洲迅速走红,变成了市场上的热卖品。 无论是市集还是大街小巷,随处可以见到穿着轮胎鞋的男女老少。 马尔科姆最初只是借来资金购买轮胎,短短几个月后,他的轮胎鞋便赢得了村民们的喜爱与认可。 大家逐渐认识到,这种鞋子不只坚固耐穿,还价格合理,轮胎鞋在非洲的流行不只是给了废旧轮胎一个新家,还孕育了一个崭新的产业。 马尔科姆也由一个欠债累累的小伙子,摇身一变成为了小有名气的老板,并拥有了自己的制鞋工厂。 他还请来了设计师,不断对轮胎鞋进行改良,让它们更加时尚美观。马尔科姆甚至拓展了线上销售渠道,开设网店,将这些带有非洲风情的鞋子推销到全球。 轮胎鞋的成功不仅彻底改变了马尔科姆的命运,也为很多非洲人提供了就业机会,提升了他们的生活水平。 在中国这片广袤的土地上,每年都有无数的废旧轮胎堆积如山,数量之大足以用亿来衡量。由于回收再利用的机制尚不完善,这些黑色的橡胶圈便成了环境的沉重负担。 在遥远的非洲大地,这些被视为废弃物的轮胎却开启了第二次生命。 有人会问,何不将这些轮胎直接制成鞋在中国生产,然后出口至非洲呢?答案并不简单。 实际上,“轮胎鞋”的点子并非源自中国,而是非洲的土地孕育出的创意。在非洲,这样的鞋应运而生,满足了当地的切实需求。 而在中国,由于鞋类市场的多样性,轮胎鞋并未觅得一席之地。没有对非洲生活的真实了解,很难想出将废旧轮胎制成鞋并推向市场的妙计。 废旧轮胎在中国并非没有转机,在那些发达国家,废旧轮胎被视作宝贵的资源,回收利用率极高。 最理想的再利用方式,莫过于将它们变回全新的轮胎,因为轮胎的主要成分—天然橡胶,是种珍贵的自然资源。 如果不加循环利用,未来可能会遭遇原材料的枯竭。 除此之外,废旧轮胎还能被加工提取为橡胶、钢丝和炭黑等重要的工业原料,为工业生产解燃眉之急。 随着科技的不断进步,中国的废旧轮胎循环利用率也正稳步提升,减轻了对环境的负面影响。 即使中国的循环利用率节节高升,考虑到实际操作难度,要达到百分之百的利用率无疑是个挑战。 同时,非洲的轮胎鞋产业所用的废旧轮胎并非全都来自中国。 所以,即便中国的废旧轮胎得到完全利用,对非洲的轮胎出口也不太可能完全停歇。 马尔科姆的故事不仅展示了如何巧妙利用废弃物,更向我们展示了创新如何翻转人生。 他的想法源自对生活的敏锐洞察和解决问题的强烈欲望,这提醒我们,创新的种子可能就隐藏在我们日常生活的每个角落。 轮胎鞋的成功进一步凸显了文化适应性的力量,这种创新是土生土长的,与非洲的实际需求和文化环境完美契合,因此能够迅速占领市场。 从可持续发展的角度来看,轮胎鞋的案例为我们提供了新的思路。在资源有限的情况下,如何通过创意来解决实际问题,是值得我们深思的。 未来,国际合作将成为提升废旧物品利用效率的关键。非洲与其他国家可以加强合作,探索更多废旧物品的创新利用方式,创造更多新的机遇。例如,可以共享废旧轮胎回收利用技术,共同开发新的产品,促进可持续发展。 废旧轮胎在非洲的逆袭,不仅是一双鞋的故事,更是一个关于希望、创新和可持续发展的故事。它提醒我们,即使在最贫困的角落,也蕴藏着改变的力量。