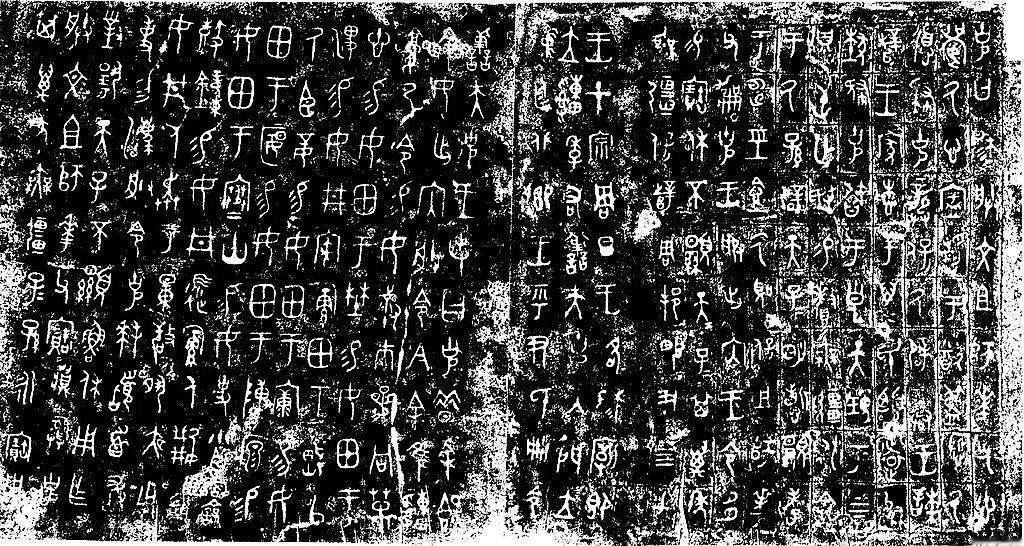

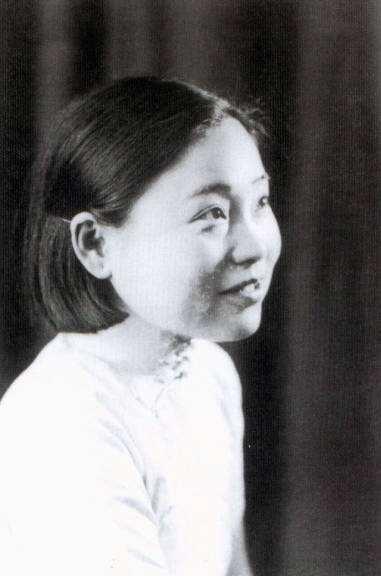

1890年,陕西的一个农民意外挖到一口青铜大鼎,本想偷偷地卖掉发笔横财,可是这鼎实在太大太显眼了,当他把鼎运到西安,很快就有人找上门,并威胁道:“你盗掘皇家墓葬,按律当斩!” 这个农民叫作任致远,他是陕西省宝鸡市扶风县任家村人。有一天他在地里挖到一个半人多高的青铜大鼎,这个鼎就是后来珍藏于上海博物馆的西周大克鼎。 很快任致远挖到青铜大鼎的消息在十里八乡传开了,一些古董商也闻着味来了。 这让任致远意识到,这大鼎可能不是一般的宝贝,要想卖更多的钱最好是去大城市,于是他找了一辆马车,将大鼎运往一百多里外的西安。 可大克鼎太大太显眼了,一进入西安,任致远就被官府的人盯上了。官府来人恐吓道:“你私自盗掘皇家墓葬,按大清律法要被问斩。” 任致远吓了一跳,他辛辛苦苦跑到西安就是为了发笔横财,没想到这回连脑袋都可能保不住,他连大克鼎也不敢要了,赶紧一溜烟跑回了家。 大克鼎在贵族阶层引起极高的关注度,连远在京城的军机大臣潘祖荫也听说了,他对大克鼎产生了极其浓厚的兴趣。 因为在他手中已经有了一尊价值不次于大克鼎的西周青铜鼎——大盂鼎。 大盂鼎是40年前在离大克鼎出土的任家村30公里外的眉县出土的。后来被左宗棠所得,因潘祖荫对其有恩,左宗棠为报答他的恩情,将大盂鼎送给了潘祖荫。 其实当时还有第三尊鼎,叫作毛公鼎,毛公鼎出土的地址同样是在宝鸡市。这三尊鼎出土地点相近,出土年代相近,因此被统称为“海内三宝”。 潘祖荫多方打听,终于得知大克鼎的下落,他花重金购得大克鼎并运回了京城,因此有了“海内三宝,潘家有二”的说法。 购得大克鼎没多久,潘祖荫就去世了。他的弟弟潘祖年将他多年收藏的文物珍品全都运回了苏州老家。1925年,潘祖年也去世了,潘家的这一批文物珍宝就由潘祖年的孙媳妇潘达于继承。 潘达于本姓丁,嫁到潘家后改叫潘达于。潘家的财产都由她这个孙媳妇继承也是无奈之举。虽说潘家在苏州是名门望族,潘祖荫又官拜工部尚书,可奇怪的是直到去世他也没生下一儿半女。 弟弟潘祖年仅有的两个儿子过继给了潘祖荫,却双双英年早逝。过继来的孙子潘承镜将潘达于娶过门后仅三个月便去世了,没有留下子嗣,最终潘家再无男丁。 有人说这是因为家中的收藏带来的阴气太重而导致门庭衰落,最终潘家的偌大家业只能由刚过门不久的潘达于继承。 在那动荡混乱的年代,潘达于一个弱女子如何能守住这价值连城的珍宝呢? 潘家有宝众人皆知,上至民国高层,下至文物贩子纷纷打起了主意。甚至连洋人都掺和进来了,一个美国收藏家漂洋过海来到苏州,希望用重金换取两尊宝鼎。面对外界的各种威逼利诱,年轻的潘达于不为所动,不过更严峻的考验还在后面。 1937年,抗日战争全面爆发,苏州城危在旦夕。潘达于原本都逃出了城,担心宝鼎落入日本人之手,她冒着生命危险回到了城里。她让木匠做了一个结实的大木箱,然后在住处挖了个大坑,将大克鼎和大盂鼎埋了进去。 苏州沦陷后,日本人果然来到潘家寻宝,幸好潘达于提前做了准备,日本人先后七次前来寻宝,最终一无所获,两尊宝鼎有惊无险的躲过了这场灾难。 1951年,潘达于将两尊国宝级青铜鼎无偿献给了国家,大克鼎被收藏于上海博物馆。上海博物馆建新馆时,大克鼎曾到日本去展出,当日本记者问她,捐了如此价值连城的文物是否有过后悔? 她义正词严地说:“捐大克鼎是我自愿的,我从来没有后悔过!” 大克鼎鼎身的纹饰体现了时代的烙印,商朝时期人们注重鬼神,因此大多商代器物上的纹饰很多看起来都是形态复杂的怪兽,这种纹饰被称作兽面纹。 在大克鼎的口沿下方依然还有对称的变形兽面纹,但是在它的腹部则是宽大流畅,看起来更为清新的波曲纹。据专家考证,这种波曲纹在商朝是没有的,最早出现在周朝中期。 波曲纹的出现,说明周朝时期人们对鬼神已经不是那么热衷了。巧合的是,中国早期人文主义思想的雏形最早也可追溯到周朝时期。 除了鼎身的纹饰,大克鼎的内壁,刻着一篇28行、290个字的铭文。 这篇铭文在中国书法史上具有十分重要的地位,它是西周大篆的典范之作,是研究中国古代书法的重要材料。同时对研究西周职官、礼仪、土地制度等也有极为重大的意义。 这篇铭文分成两部分,前半部分讲述的是一个叫“克”的人赞美他的祖父师华父的功绩,克因此被周天子任命为宫廷大臣,负责传达天子的命令。后半部分说的是克非常感恩周天子,因此铸鼎颂扬周天子的美德,同时祭祀祖父的在天之灵。 三千年前,商代贵族克用他的行动告诉我们做人要懂礼、感恩。 三千年后,潘达于老人则用毕生的心血守护和传承了大克鼎承载的精神和价值。 她,18岁嫁为人妻, 20岁挑起掌管家族门户的重任, 47岁将大盂鼎、大克鼎捐献国家, 100岁首次看到两个大鼎(大盂鼎、大克鼎)摆放在一起, 激动地说:“我为它们找到一个好人家了!” 103岁,她与世长辞……