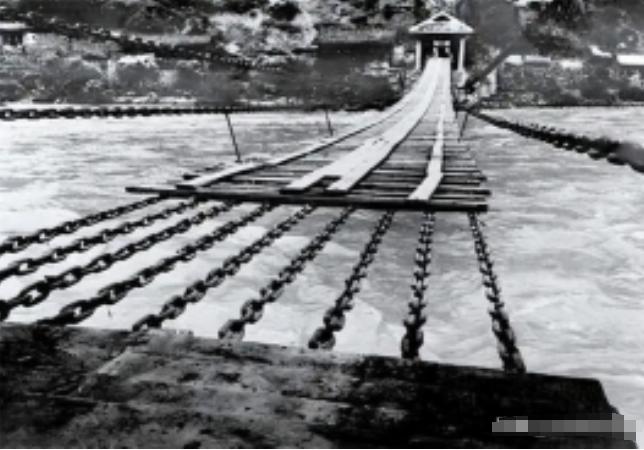

三百年前,古人究竟如何在短短一年内完成了泸定桥的壮丽工程?更令人惊讶的是,那条重达40吨的铁链,竟在数百年的风雨中依旧光亮如新,没有丝毫锈迹。 (信息来源:腾讯新闻2021-08-07——古代没起重机,古人是如何把40吨铁索搭建在大渡河上,建成泸定桥的?) 泸定桥,它可不是一座普通的桥。 它既是古代工程技术的巅峰之作,又是近现代革命史诗的见证者。 使用这座桥,四川和西藏两地就紧密相连了,它还把历史和今天连接在了一起。 想了解它背后的故事? 在清康熙朝,圣上发诏:“速于大渡河筑桥!”何故? 盖因该河水势凶猛,每至洪水季节,泛滥成灾,旧日之浮桥或简桥,皆难以抵挡,民众行途艰难,货运之困亦复如是。 始初,众匠拟构木桥或石桥。 然而大渡河岸土壤不固,流速太急,前述两策不得行。 如何是好?刻不容缓之际,一资深匠人进言大胆方案:“建铁链桥如何?”康熙帝以为可行,遂予准许并鼎力支持。 所谓铁索桥,听似简易,实则建造维艰。首要难题:铁索如何制成?匠人责任心强,所铸铁环皆刻姓名,确保每环有主。此外,炼铁非易事,需自远方运来,费力颇多。 索成之后,新挑战现矣:如何横渡大河?泸定桥铁链重逾四十吨,非人力所能。 民间传有壮汉孤身扛链过河之说,然理性考量,不免荒诞。 实情乃匠心独运,先以粗绳越河,继以竹筒及绳将铁链渡过。此等智谋,诚令人钦佩! 链至对岸,尚需固定。如何是好? 匠人又出高招:掘井置链,灌以铁水,凝固之后,铁链便牢固地锁于井中。 末段工程为铺设桥面,看似平易,然于大渡河上施作,危险异常。经历重重困难,匠人终于铸成泸定桥。 该桥长十有三米,宽三米,由十三根铁索构成。整个工程体现古代匠人智慧之结晶。 无现代机械辅助,匠人仅凭双手与才智,缔造了这一工程奇迹。 泸定桥落成之后,四川与西藏之间交通大为便利,物资交流畅通无阻,对于地方经济成长与社会安稳贡献卓绝。 当然,泸定桥最受人们津津乐道者,乃红军飞夺泸定桥之英勇事迹。 一九三五年,红军长征至大渡河,遭国民党军队围堵,急需渡河。 曾经,泸定桥凭借其无可替代的战术位置成为关键之地,当年战火纷飞的场景仿佛还在眼前,铁索桥上,木板早已被战争的烈火烧成灰烬,只留下凌空摇曳的铁链。 红军战士们在枪林弹雨中,手脚并用,攀援着铁索,一场艰苦的战斗最终让泸定桥易主,敌人的阴谋被彻底击破。 这段历史壮举不仅在中国革命战争史上留下了浓墨重彩的一笔,更让泸定桥名垂青史,广为人知。 如今,泸定桥成为人们追寻红色记忆的旅游胜地,吸引了络绎不绝的游客驻足仰望,缅怀先烈们的英勇事迹。 泸定桥,早已超越了作为桥梁的实际意义,它更象征着中国人的勇敢坚毅,智慧才情,以及那份永不言弃的执着精神。 这座桥见证了众多历史性的时刻,也铭刻着中华民族的不屈传说。 从古至今,从桥的建造到战争的硝烟,泸定桥的故事在历史长河中不断演绎,时刻激励着我们勇往直前。它宛如一座屹立在大渡河上的历史丰碑,同时也深深地烙印在人们的心灵深处。 泸定桥,它的意义远超一座桥的范畴,更像是一条时间的纽带,串联起历史的长河与现世的风云。 它所代表的不只是昔日工程技艺的辉煌成就,更象征着我们中华民族坚韧不屈、迎难而上的精神品格。 回想1705年那个机械化尚未普及的时代,你能想象建设泸定桥所需要面对的种种艰辛吗?从铁索的冶炼到长途运输,从桥体的搭建到最终的加固,每个步骤都充满了难以想象的挑战。 在那样的年代里,工匠们凭借着他们的独到智慧和坚韧不拔的意志,硬是克服了层层难关,完成了这个看似不可能的任务。 他们没有依赖现代的高科技手段,仅仅依靠双手和简陋的工具去攻坚克难,这些工匠没有所谓的系统性知识训练,大多依赖经验和直觉去完成工作。 他们对于自己的职业充满热爱,对于手中的技艺充满敬仰与执着。 正是这样的精神力量,成就了泸定桥这一伟大的建筑奇迹。 泸定桥的建立,不仅仅是工匠们聪明才智的体现,更是他们齐心协力、共同奋进的结果。 在那个没有现代通讯技术的支持下,他们是如何协调彼此的工作,如何克服沟通上的障碍,保证了桥梁工程的顺利完成?这其中的艰辛和付出,无疑是我们难以想象的。