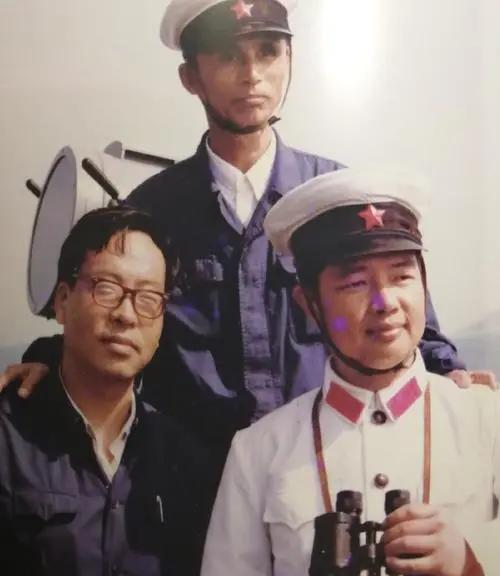

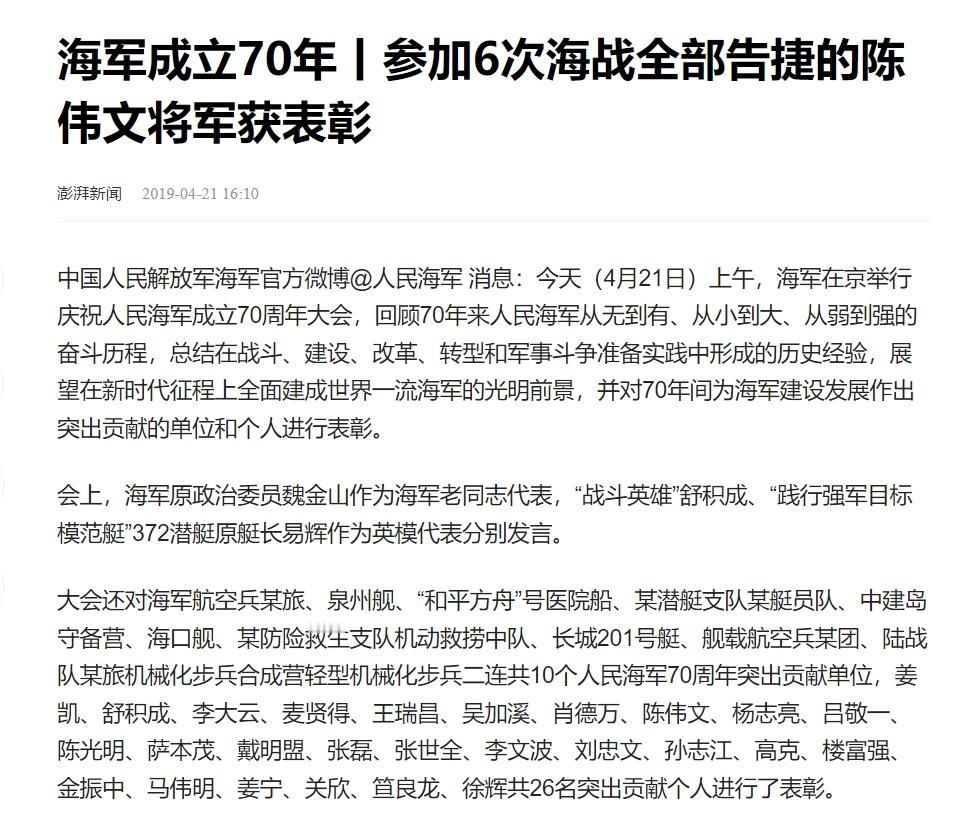

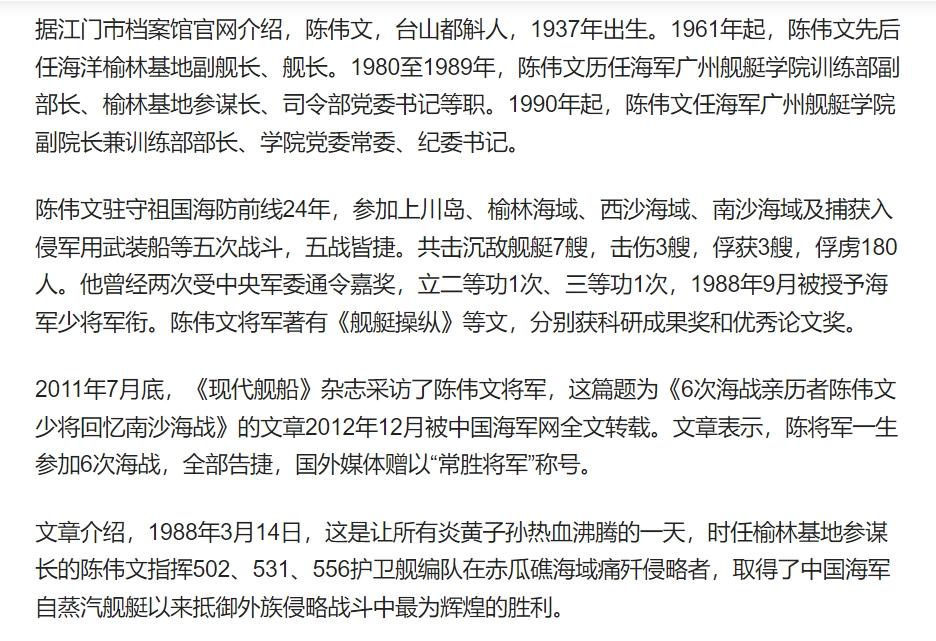

1979年4月,西沙群岛中建岛的值班战士刘伟腾突然发现,3艘越南武装船正向中建岛袭来,陈伟文将军立即命16名守岛战士乘2艘船迎敌。 1979年4月10日的清晨,南海上空飘着几缕薄云,海风轻轻拂过西沙群岛中建岛的椰林。这座位于南海前哨的海岛,静静地矗立在蔚蓝的海面上。此时的太阳刚刚从海平面升起,岛上的解放军战士们早已开始了一天的值勤工作。 谁也没想到,这个看似平静的早晨,会成为中建岛历史上著名的一页。值班战士刘伟腾正在例行检查雷达设备,突然发现显示屏上出现了三个异常的信号光点。这三个光点从西北方向逐渐靠近,根据经验判断,大约在8海里开外。刘伟腾立即向上级报告了这一异常情况。 就在这个时候,中建岛最高指挥官陈伟文将军正在岛上进行日常巡查。接到报告后,他立即下令全岛进入一级战备状态,战斗警报随即响彻整个海岛。 要理解这场即将发生的海上遭遇战,就不得不提及当时的历史背景。上世纪70年代,中越关系逐渐恶化。越南方面在边境地区不断进行军事挑衅,尽管中国政府多次发出警告,但越方始终我行我素。这种紧张局势最终在1979年初达到顶点。 1979年2月17日,中国被迫对越南发起自卫反击战。这场战争中,中国军队从广西、云南两个方向同时向越北展开进攻,打得越军措手不及。经过将近一个月的军事行动,中国军队完成了预定作战目标,于3月16日开始有序撤军。 然而,鲜为人知的是,这场战争并不仅限于陆地。在南海前沿,中越双方的较量一直在持续。当时的西沙群岛地区,就是这场较量的重要战场之一。中建岛作为西沙群岛的重要岛屿,始终处于警戒状态。 回到那个关键的早晨,当三艘不明船只逼近到距离中建岛2000米时,通过望远镜观察,守岛官兵们确认这些都是越南船只。考虑到前期的军事冲突,这些船只的出现绝非偶然。但此时的中建岛面临着一个严峻的问题:岛上并没有配备专业的战斗舰艇。 当时岛上仅有的船只是一艘南驳22号挖泥船、一艘086号运输船和一艘9521登陆艇。除此之外,岛上的战斗力量主要是一个高炮营。面对这样的情况,陈伟文将军必须在极短的时间内做出决策。最终,他决定主动出击,选派16名精干战士分乘两艘船只迎敌。 这个决定看似冒险,实则是当时最合理的选择。因为如果让敌船继续接近,不仅会威胁到岛上的军事设施,还可能危及驻守官兵的安全。在这种情况下,主动出击反而能够掌握战场主动权。 在陈伟文将军的统筹指挥下,守备队长张有义和副队长牛泉水立即带领16名战士开始行动。南驳22号挖泥船和9521登陆艇迅速驶离码头,分别从两个方向向越南船只靠近。与此同时,岛上的高炮营也进入了战斗准备状态,随时准备为海上的战友提供火力支援。 当天的海况较好,海面上波涛起伏不大,这为我方船只的机动提供了有利条件。当双方的距离逐渐缩短到500米时,情况突然发生了变化。三艘越南船只似乎察觉到了我方的坚决态度,突然调转船头,掉头就跑。 在这关键时刻,守备队长张有义通过望远镜仔细观察,发现这些越南船只虽然不是正规军舰,但船上都安装了武器装备。这种情况下放任其离开显然不是明智之选。于是,9521登陆艇立即展开追击,同时通过扩音器向越南船只发出警告,要求他们停船接受检查。 然而,越南船只对我方的警告置若罔闻,继续加速逃窜。为了表明严正态度,我方不得不进行鸣枪示警。这一举动终于产生了效果,其中一艘越南船的速度明显减缓。南驳22号抓住机会迅速靠近,我方战士展现出过人的勇气,直接跳帮登上了越南船只,迅速控制住了船上的人员。 这次成功的登船行动,为接下来的战斗奠定了基础。9521登陆艇趁势追上了第二艘越南船。副队长牛泉水带领几名战士登上越船,用缆绳将其牢牢固定,防止其继续逃脱。虽然带着一艘"拖油瓶",但我方战士的斗志丝毫不减,继续追击最后一艘越南船。 最后的追击战中,我方使用冲锋枪进行火力压制,迫使第三艘越南船减速。战士们再次采用跳帮战术,成功登上了最后一艘船。至此,三艘越南武装船只全部被我方控制。 战斗结束后的清点显示,此次行动共俘虏了24名越南武装人员。在船上,我方缴获了大量武器装备,包括6具火箭筒、5挺机枪、12支冲锋枪以及4000多发子弹。这些武器装备的数量之大,让人不寒而栗。如果当时越方选择武力对抗,战斗的结果可能会完全不同。 被俘的24名越南人员在审讯中声称他们只是在进行日常渔业活动和巡逻,误入中国领海。但考虑到他们携带的大量武器,这种辩解显然站不住脚。最终,这些俘虏被关押了10个月,接受了相关教育。 这场海上遭遇战的胜利,不仅展现了我军指战员的勇气和智慧,也为保卫西沙群岛主权写下了浓墨重彩的一笔。随后,参与行动的张有义等官兵都获得了相应的表彰,守备队获得了集体二等功。作为此次行动的总指挥,陈伟文将军也荣立个人二等功,并获得提前晋升。