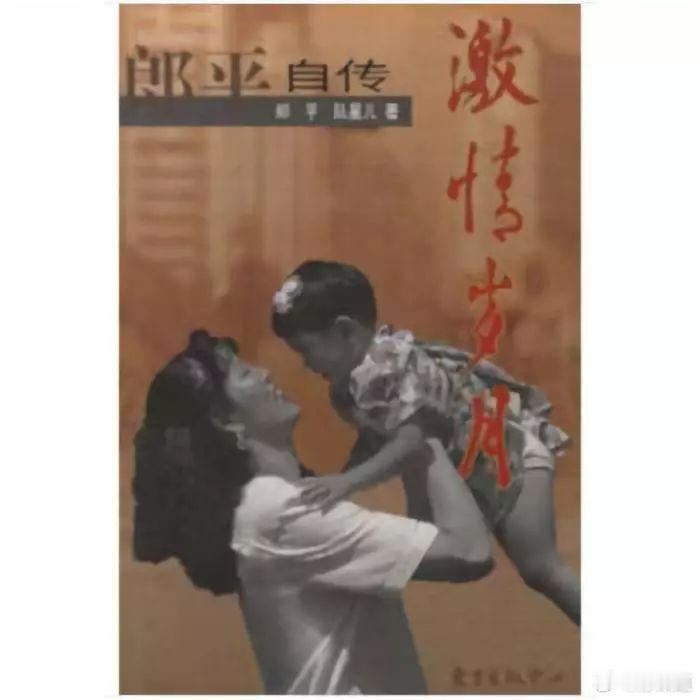

中国女排[超话] 郎平首任中国女排主教练30周年 1995年,中国女排迎来了一名熟悉的人物——郎平被中国排协聘为中国女排主教练。《郎平自传:激情岁月》一书中对这段岁月有着详细的叙述。

本文转载自微信公众号“新华每日电讯”(ID:xhmrdxwx),原文首发于2019年9月28日,标题为《郎平自述:1995年,我是在怎样的心情下回国任教的?》。

1

解除婚姻契约 解除工作合同

1994年11月,我带八佰伴世界队打完最后一场比赛,中国排协打电话给我,要我从香港弯一下北京再回美国,说有事情商量。

到北京的当天晚上,袁伟民找我谈了女排的情况,我们确实都不忍心看着中国女排落到世界第八而一蹶不振。

袁伟民说,女排最缺乏的是一种精神,是教练的凝聚力,要用一种人格的力量来调动运动员,而时间又特别紧迫,离亚特兰大奥运会只有一年半时间,不允许再慢慢启动了,他对我有信心,希望我考虑,能否回来执教。

但是,我对自己有多大的把握呢?

中国女排的成绩一再下滑,这让太多对排球有着特殊感情的中国人感到失望。而过重的希望和过多的失望,交织成巨大的网笼罩着女排队员,她们无法不感到压力和压抑,她们痛苦地扪心自问:还有信心再打翻身仗吗?

1994年年底,赖亚文、崔永梅、王怡等几个老队员不约而同地写了辞职报告。这些在打球时挥臂如棒的女排姑娘,一旦提笔写“辞职报告”,握笔的手都有气无力,半途而废毕竟不光荣。

感到最懊丧、最心痛的是队长赖亚文,她为人友善,用情专一,对排球事业更是忠心耿耿,她从12岁开始练球,整整12年苦战球场,却落得“世界第八”的结局,就这样灰溜溜地离开国家队?

“1993年、1994年的时候,队伍情况是最糟糕的。说实话,如果不换教练,女排肯定起不来了。我也不想干了,尽管很不甘心。我1989年进国家队,是队里年龄最小的,我现在毕竟只有24岁,还可以好好打几年的。”说话轻声轻气的赖亚文在谈到那份“辞职报告”时,有点激动,她倒吸一口气,再冲出的声音显然有了重量:“1995年初,我在家里休假,从报上看到一些报道,在炒女排换教练的事。快到春节的时候,报上突然有消息说,郎平有可能参加主教练的竞选,我顿时喜出望外,只要郎平参加竞选,那肯定就是她了,只要她上阵,女排有救了。

记得,1994年打大奖赛,和郎平在香港见过面聊天时,谈到女排的情况,我很寒心,当时,我随口对郎平说:‘你要是能回来带队就行了。’那时候,她正在八佰伴世界明星队当教练,她有自己新的生活、新的位置,怎么可能回来带队?这只是我的一厢情愿。但我真觉得如果郎平来执教,女排有希望。这是一种预感,因为我信任她。”

我知道,这是大家的信任。我也知道,袁伟民教练一般是不求人的。

1994年打世界锦标赛的时候,我正在八佰伴做收尾工作。当时,一听中国女排拿了第八,我吓一跳,我觉得中国女排不至于打这个成绩,就是因为输给韩国队后,情绪懈了,一泻千里,结果落到第八。

在巴塞罗那奥运会,女排也有类似的情况发生。那年,我生下浪浪还在坐月子,美国电视台不转播中国女排的比赛实况,我在家里坐卧不安,结果等来的是接二连三的坏消息:中国女排在小组赛中输给荷兰队,夺魁无望;巫丹误服中草药,被国际排联误认为服用兴奋剂,这一事件使女排士气严重受挫。

竞技、比赛,说到底,比的就是精神,比的就是士气。

得知这些消息,我整整一天说不出话,几经周折,终于拨通国际长途,找到张蓉芳,我问她,这到底是怎么回事?我的声音都抖了。

奥运会之前,女排在美国圣地亚哥参赛,那时,我怀孕快八个月了行动很不方便,可我还是坐了12个小时的车去看她们,真希望她们能在巴塞罗那奥运会上把1990年锦标赛没拿到的冠军夺回来,没想到她们却接连失利。

张蓉芳心情也很坏,我太能体谅她了。我赶紧又拨通北京的电话,让我父亲替我去北京机场接她们,一定要代我安慰她们,告诉她们来日方长。遗憾的是,女排受打击的士气再也没有缓过来,这种状态被其他国家的教练都看出来了。

1994年世界锦标赛后,那时在香港,我、欧亨尼奥(古巴队主教练),还有卡尔波利(八佰伴世界明星队团长,俄罗斯队主教练),我们三个并排坐在一条长凳上,他们和我聊起了中国队,说中国队怎么回事,中国队的水平不应该跑到第八的。

欧亨尼奥说,中国队内部有问题。卡尔波利也说,奇怪,不正常。卡尔波利挺得意,他带一批新队员还拿了第三名。突然,欧亨尼奥很认真地对我说了一句:“我看呐,中国队得你带。”我马上回答他:“你别开玩笑了,我带八佰伴挺好的。”

但我心里常常会想起托父亲转告女排姑娘的话:来日方长!这个智慧的“古巴小老头”很神哪,一出口就是预言。

我自己都没想到,国家体委会请我回去执教。可我还是挺犹豫的,倒不是为工资或待遇。那段时间,和体委通了那么多电传、电话,双方都没有涉及工资和待遇的问题。

我知道,如果决定回来,就是一个普通的国家干部,不可能提任何条件,而且,说好干到奥运会,总共一年半时间,还有什么可提的?生活中有些东西不是用钱可以估量的,如果能把女排带出低谷,也是对我自身价值的挑战。

可恰恰在那个时候,我自己正面临着最大的困难:在协议办离婚。

这件事,除了我妈妈和劳尔(前美国女排队员,我的朋友)了解一些情况外,我没有和任何人聊过。我请了律师,要商量很多细节问题:财产问题、女儿问题,这都是一些最痛心、最麻烦的问题。我是赤手空拳去美国的,八年奋斗,好不容易有了工作、有了绿卡、有了房子、有了汽车、有了女儿,这一切都是用心血和汗水换来的。

如果决定离婚,如果决定回国,一切的一切好像都要一笔勾销,或者,支离破碎。

但我还是决定离婚。

人的生活有限,生命更可贵。我总觉得,一些物质的东西好一点、差一点都无所谓,但人的感情不能将就。而感情问题却是那么复杂,那么不好驾驭,你需要在一个曾经是素不相识的人身上找到互相的欣赏、互相的默契、互相的理解、互相的爱护,这是最高的要求,也是最难的事情,这需要双方一起作牺牲、作努力,体谅、谦让,精神上亦步亦趋,才能越走越近。

这些道理,谁都会说,谁都会写,谁都明白,可感情是感情,理性是理性,而且,感情是两个人的事,事到临头,怎么讲道理都不解决问题。我想,还是一句俗话有说服力:缘份尽了。

我也仔细地回想过,这一步是怎么来到的?好像是不知不觉,但确确实实是很不愉快的积累,一点一滴、琐琐碎碎,想追究一下谁对谁错,都觉得很没有意义。

当然,我从很多人的眼光里看出一些概念化的猜想:郎平是名人,她很能干,她是“女强人”,因此,她的生活问题是因为她太能干,她不会生活,她不顾生活。

不管别人怎么猜测,我不愿意对任何人作解释,我曾经只对一位朋友说过这样一句话:我努力做个贤妻良母,我热爱生活,我对生活尽到责任了。但生活实在不是一个简单的对和错所能概括的。你尽力了,也未必能使生活美满如意,这比打球难多了。

分手让人感到痛楚,就像要割去你的手、你的脚,你怕你的手脚伤残了,割去它们是为了保全生命,但这个“割去”手术,毕竟是你身上的一部分,曾经是一个整体,有很多记忆、很多日子、很多内容、很多活动,是一起完成的、一起经历的,不管开心、不开心,都有血有肉地联在一起了,要剥离,要侵害,连血带肉的,能不痛吗?!

但我相信,我的决定是对的,“手脚”既然有伤有残,痛归痛,总得“治病”啊,拖着“病痛”生活,活得肯定不爽快。只有下决心“手术”,也许还有新的生命、新的希望。

当然,“治病”“手术”,要付出代价,房子要一分为二,女儿要一分为二,曾经所有合二为一的东西都要一点点“锯开”。

房子是从意大利打球回来刚买的,三百多平米的一座房子,前后还有两个院子,这样的家,有树、有草,这种祥和安谧的氛围,是我梦寐以求的。

两年打球,我的膝关节动了三次大手术,才有钱买的房子,可房子还没住暖呢,我就离开去香港,到八佰伴世界明星队做教练工作,他和女儿虽然也一起去了香港,但生活毕竟动荡。而离开香港又回美国,我再也没有住进那座有前后院的房子,等待着我的,却是更剧烈的“动荡”。

让我感到最难分难舍的,不是房子、院子,是女儿,她还不满两岁啊……

面临着这样的难关,突然又接到回国执教的邀请,郎平举棋不定啊,心情同翻江倒海,无法平静,无论家事、国事,她都有“剪不断、理还乱”的情结,家庭问题要处理,但国家的事也大。回国执教,毕竟不是一月两月的出差,更不是一周两周的的旅行,可以说走就走、说回就回的。

还有一个难题是,结束八佰伴世界明星队的执教后,郎平在美国已经有了几个工作合同,也为自己租好了房子,已经在慢慢地开始着、适应着新的、独自的生活,她也在慢慢地考虑着、寻找着今后的、更新的生活。

一切都在刚刚迈步,好像还没站稳脚跟,却又要猛地掉头——回国——执教,这可是“牵一发而动全身”的大变故啊。