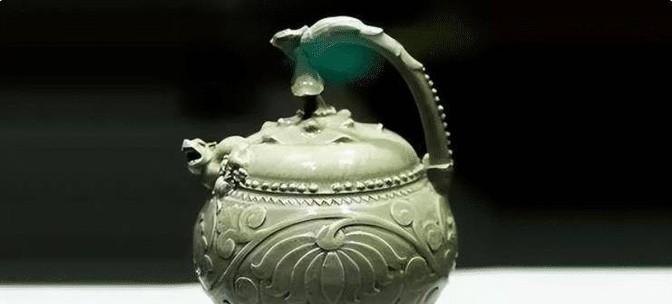

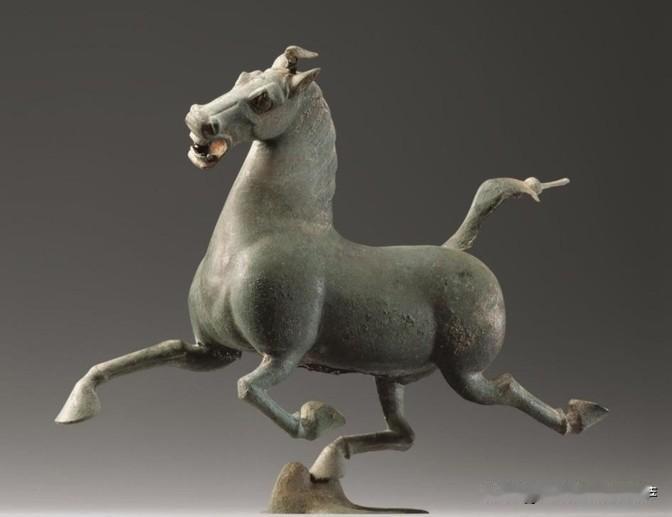

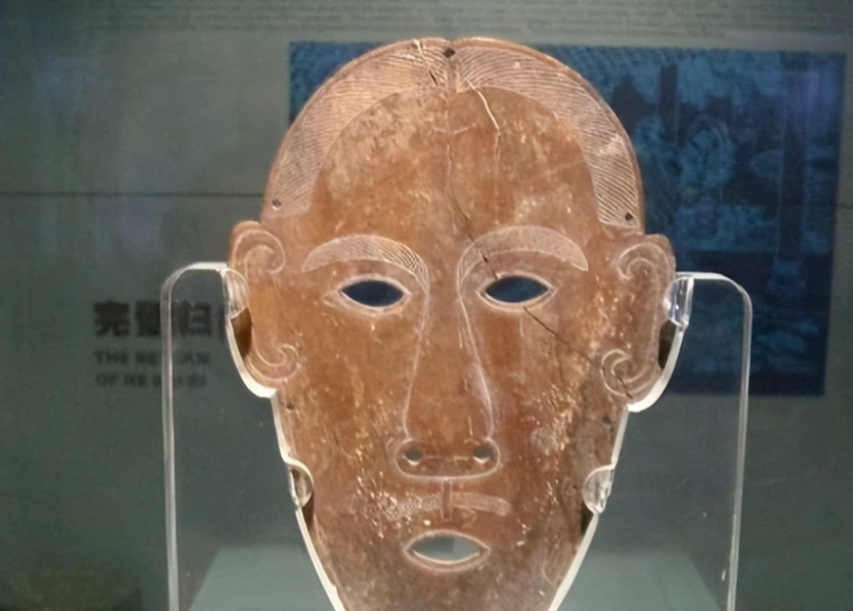

七十年代,内蒙古一位拾荒老人捡到一铁棍,熔炼后居然卖出1.2万元高价,成了远近闻名的万元户。没想到此举却招来了考古专家:“国家损失了3个亿啊!” 1972年冬,内蒙古鄂尔多斯草原被北风吹得呼呼作响。每天清晨5点半,天还没亮,杭锦旗阿鲁柴登村的老王就已经穿戴整齐准备出门了。他那件打满补丁的破棉袄和磨得发亮的老棉裤是他全部的"行头",一根用了多年的木棒和背上那个破了好几个洞的蛇皮袋是他拾荒必备的"工具"。 老王是村里有名的拾荒人,为了在艰难的生活中维持温饱,他每天比别人起得早、走得远。这一天,他如往常一样走遍了附近的垃圾站,蛇皮袋里装满了废品,正准备回家。夕阳西下时,一抹异样的反光突然吸引了他的注意。 在一处偏僻的沙窝子里,有东西在落日余晖下闪着耀眼的光芒。老王小心翼翼地走过去,用木棒挖开沙土,发现那是一根埋在土里的"铁棍"。捡到铁棍在那个年代可是一件幸事,铁能卖不少钱。他左右看了看,确定四下无人,赶紧将"铁棍"塞进蛇皮袋最底下,匆匆赶回家去。 回到家中,老王锁上门,倒来清水将"铁棍"仔细清洗。随着灰尘被冲走,"铁棍"的真面目渐渐显现——它竟然泛着金黄色的光芒,上面还刻满了他看不懂的奇怪花纹。用秤一称,足有七斤重!老王心跳加速,意识到这可能不是普通的铁,而是含有贵重金属的宝贝。 第二天一早,他把"铁棍"藏在一堆废品下面,神神秘秘地来到金银铺。金银铺老板仔细端详后确认:"这东西里头确实有黄金,不过看着不太纯。要不咱把它熔了,按黄金的价格给你算。" 老王想都没想就答应了。金银铺老板当着老王的面,将"铁棍"放在火中熔化。随着温度升高,"铁棍"渐渐融化成金黄色的液体。最终,七斤重的"铁棍"竟然熔出了四斤纯黄金!按当时的价格,老王一下子获得了一万二千元,相当于普通农民几十年的收入。 消息一传十,十传百,很快村里的人都知道了在那片沙窝子里能找到宝贝。村民们拿着工具蜂拥而至,果然又挖到了不少金器。这些金器虽然沾满了泥土,但一眼就能看出是值钱的宝贝,很多上面还镶满了宝石。兴奋的村民们带着这些宝贝跑到杭锦旗银行换钱。 银行工作人员告诉他们:"银行只收黄金,你们先想办法把其他的都弄掉。"这句话成了不少文物的死刑判决——村民们回家后,撬的撬砸的砸,完好的金器很快就只剩下了纯金部分,那些"没用"的宝石珠子则被留下来,当作小孩子的玩具。 消息像长了腿一样迅速传开,很快传到了文物部门的耳朵里。当考古专家们听说杭锦旗有村民挖到并变卖了"金铁棍",立刻意识到情况不妙。他们火急火燎地组织人员赶往阿鲁柴登村,一路上提心吊胆,生怕更多文物遭到破坏。 到达村子后,专家们立即寻找到了老王。面对村干部带来的"市里领导",老王不敢隐瞒,一五一十地讲述了捡到"铁棍"的经过。当专家们看到老王珍藏的那些"没用"的宝石珠子时,脸色瞬间变得惨白。他们确认,这些并不是普通的金器,而是价值连城的古代文物! 专家们根据老王的描述,迅速在他指认的沙窝子展开了科学挖掘。很快,两座掩埋在地下多年的陵墓展露在世人面前。这些陵墓并非普通墓葬,而是战国时期匈奴贵族的墓地。考古队从中发掘出了大量珍贵文物,加上村民们之前挖走的,总共有218件金器和5件精美的银器。 其中最为瞩目的是一件鹰顶金冠饰,重达1394克。这顶金冠上雕刻着四只凶猛的狼和四只矫健的盘羊,最上方还有一只栩栩如生的金鹰展翅欲飞。专家们解释,在古代匈奴社会,普通人根本没有权利佩戴冠带,能戴这种鹰顶金冠饰的绝对是地位显赫的人物,很可能就是匈奴王本人的王冠。 "你知道这些东西值多少钱吗?"一位专家严肃地问老王,"保守估计,这批文物价值至少3个亿!而且,钱不是最重要的,这些文物承载的历史价值才是真正无法估量的。" 听到这个天文数字,老王的腿都软了。他万万没想到,自己随手捡到的"铁棍"竟然价值连城。他后悔地说:"早知道是文物,给我一百个胆子我也不敢熔了它。" 专家们解释,这些文物不仅仅是贵重金属那么简单,它们是研究战国时期匈奴历史的重要物证。大家都知道霍去病"匈奴未灭,何以为家"的历史,却很少有人知道后来汉元帝时期,为了缓和与匈奴的关系,派出了王昭君和亲。从那时起,中原先进的文化、技术、理念源源不断地传入匈奴,包括这些精美金器上展现的冶金技术。 面对此情此景,考古人员既心痛又无奈。他们看着惊慌失措的老王和村民们,只能叹息道:"以后一定要注意。"他们明白,在那个年代,普通人对文物保护的认识实在太匮乏了。 这一事件促使国家加速推进文物保护工作。1982年11月19日,《中华人民共和国文物保护法》正式颁布,标志着我国文物保护工作进入了法制化轨道。