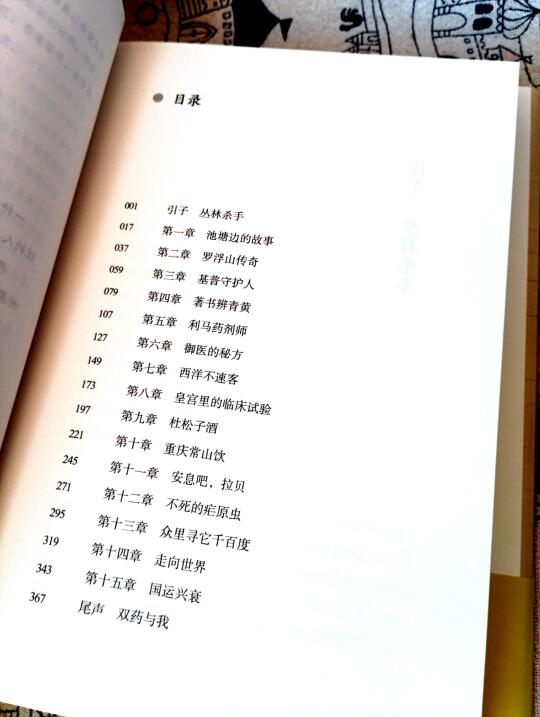

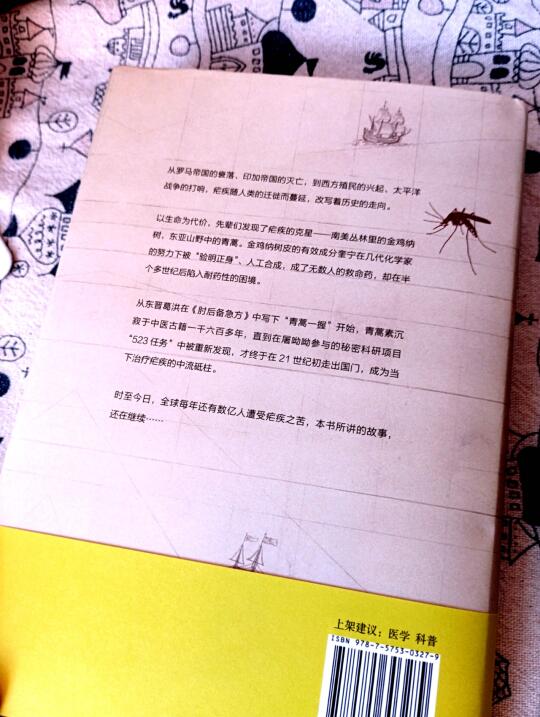

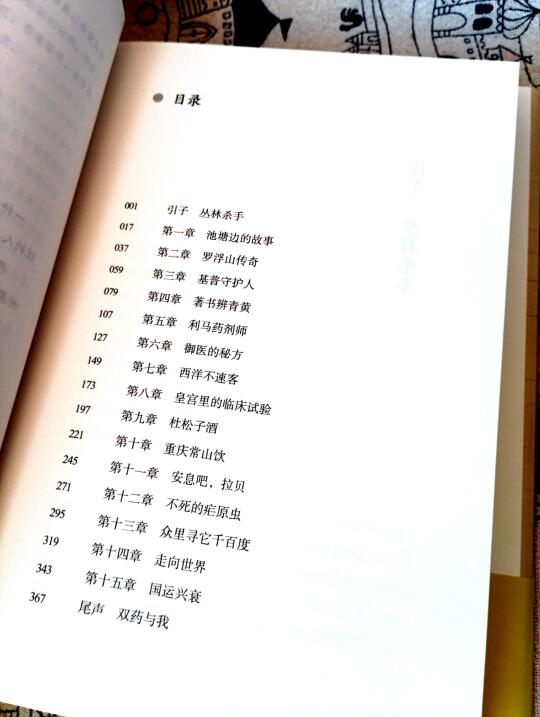

翻开《双药记》这本书前,我从没想过一粒药能藏下这么多故事。小时候被蚊子咬个包都要哭半天,哪能想象有人会为“打摆子”这种病搏命千年?

南美洲的丛林深处,印第安人嚼着苦涩的金鸡纳树皮治寒热。这画面让我想起外婆用艾草煮水给我泡脚——原来每个文明都有自己的“土方子”。后来欧洲人把这树皮磨成粉,硬着头皮咽下比黄连还苦的奎宁。读到这儿,我忍不住笑出声:原来科学家也得先当“试药小白鼠”啊!

更奇妙的是东方这头。葛洪写在《肘后备急方》里的“青蒿一握”,像武侠秘籍里的残页,静静躺了1600年。直到屠呦呦带着团队翻古书、煮草药,在锅炉边守了190次失败,终于在第191次炼出了青蒿素。这情节比修仙小说还燃——原来现实中的“灵丹”真得靠人用命去熬。

合上书时,窗外的蝉鸣突然变得清脆。我突然看懂了两件事:科学不是实验室里的冰冷数据,而是活人跟阎王掰手腕的热乎劲儿;那些救命的药方子,早就在老祖宗的陶罐里、在土著的歌谣里等着我们。就像书里土著姑娘给白人贵妇喂树皮汤的画面——哪有什么高低文明,在生死面前,我们都是互相借火取暖的旅人。

如今青蒿素救着地球那头的孩子,我抽屉里却还留着去年吃剩的退烧药。摩挲着药板上的凸痕,忽然觉得每个小药片都在发光——那是无数人用一生接力点燃的,属于全人类的生命烛火。

这场跨越千年的抗疟之战,不仅是科学的胜利,更是人类与命运抗争的见证。每一粒药片的背后,都藏着无数人日复一日的坚持与汗水,藏着失败后的重新站起,也藏着对生命的敬畏与守护。

而我们,既是这场斗争的受益者,也是这些故事的传承者。或许,正是这些微小却坚定的努力,才让人类在疾病面前,始终能挺直脊梁,继续前行。