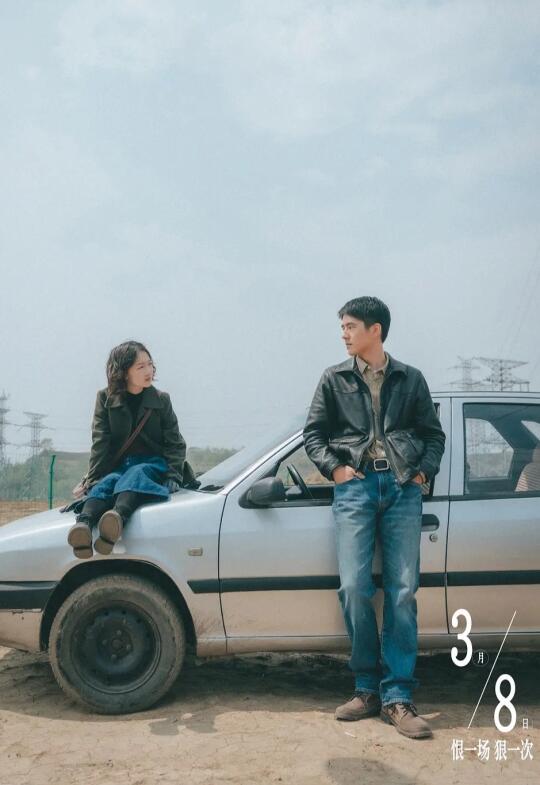

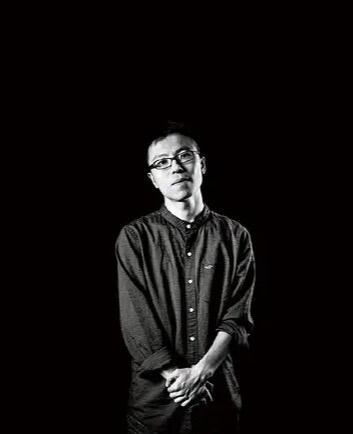

🎬“我们阅读、写作,或者做电影创作,都是不断对抗思维惯性的过程。”

深焦:其实每次大家说近几年东北的文学作品经常被改编成影视作品的时候,我会觉得也不是特例。在90年代,第五、第六代导演都挺常创作文学改编电影的,而且都挺成功的。像《阳光灿烂的日子》改编自王硕的《动物凶猛》,还有《活着》《霸王别姬》也都是小说改编。你会觉得这两段时期的文学改编热有什么不一样的地方吗?

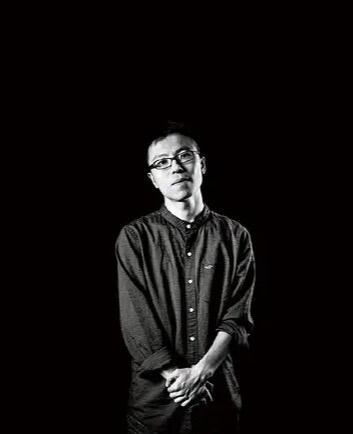

💡双雪涛:我觉得那个时代,文学可能还是更重要一些,而且经济也没有完全产业化,所以张艺谋跟余华的合作,包括王朔跟姜文的合作,都非常个人化,就是我们俩谈好,我们俩就弄。而当下则比较产业化。80年代末到90年代依然是属于文学的时代,电影反倒是在从这个大的繁荣里吸收着营养。现在更像是一个产业的时代,所谓的改编,好像已经有很程序化的要求,很多公司也有版权采购的部门,有专门负责这个事儿的人。有些人也会专门为了电影去写作,去生产适合被改编的故事。当下是一个更加数据化的时代,那会儿可能更像是一个作者跟一个作者之间的互相欣赏。

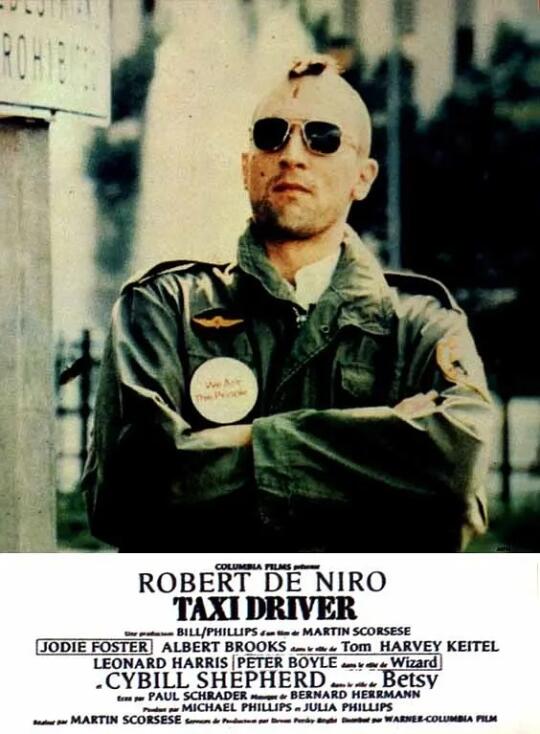

深焦:你写过很多关于电影与文学改编相关的文字,包括《白色绵羊里的黑色绵羊》以及《鲤》中与刁亦男导演的对谈,也是影迷,对两种媒介的特点都很熟悉。有一些东西肯定是只有小说能做到,而电影不能的,比如说像闪回“几年后”这种东西,小说里面它比较自然,但一到电影里面就会很僵硬。相对来说,你觉得有什么只能电影完成,而小说完成不了的?

💡双雪涛:比如我们刚才说的周冬雨那个表情。只有你在大银幕跟声音搭配在一块儿,让你难以忘记。电影是一种非常直接的东西,甚至是生理上的,它给的感官刺激也更立体。

阅读完整访谈内容,搜索“深焦DeepFocus”公众号[萌萌哒R][萌萌哒R][萌萌哒R]

双雪涛 平原上的火焰 东北文艺复兴 电影 改编 平原上的摩西 小说改编 文艺 严肃文学 深度访谈