P1-6,镶嵌红铜敦

P7-9,镶嵌红铜盘

P10-12,铜匜

P13-15,铜舟

【P1-6,镶嵌红铜敦】

2009年峄城区徐楼1号墓出土

口径25.6、腹径25.6、底径13.8、通高14.6厘米

盖器相合近椭圆形,弧顶盖,喇叭形捉手,口沿有3个小钮与器口相扣。器侈口,平沿,圆唇,束颈,折肩,弧腹,平底。上腹两侧有棱形环耳。盖顶捉手镶嵌一周红铜齿状纹,内镶嵌红铜圆涡纹,盖面分别镶嵌一周红铜齿状纹和瑞兽纹,腹部镶嵌一周红铜瑞兽纹和两周红铜齿状纹。

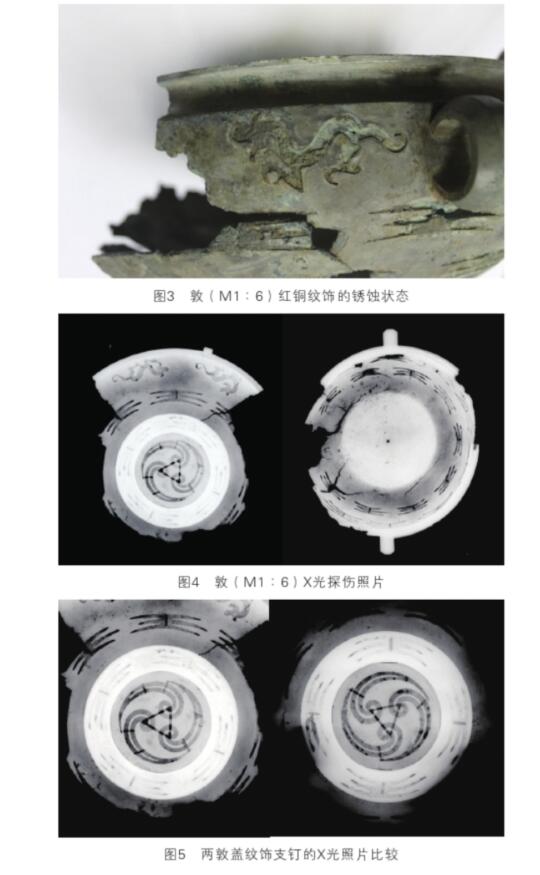

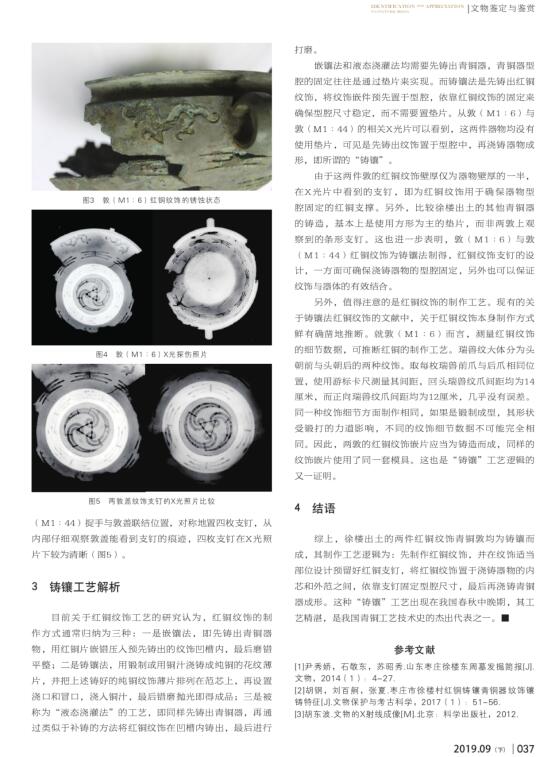

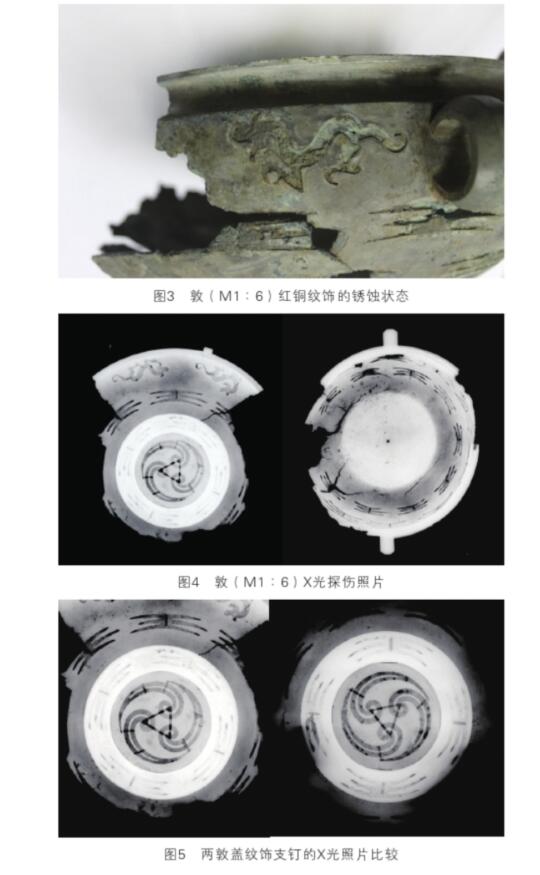

两个铜敦的形制、纹饰及大小基本相同,仔细观察敦的纹饰可以看到,两敦盖顶喇叭形捉手位置饰四枚齿状纹,盖面饰八枚齿状纹,近沿处饰八枚镶嵌红铜的瑞兽纹,敦腹部饰八枚镶嵌红铜的瑞兽纹以及二十枚齿状纹,这些纹饰均为红铜纹饰。此外,捉手还饰三枚涡纹红铜纹饰。这些红铜纹饰仅露出在外壁,器内壁皆为青铜,红铜纹饰厚度仅有青铜器体壁厚的一半。因红铜与青铜材质耐腐蚀性能差异,出土时红铜纹饰锈蚀非常严重,部分红铜纹饰基本矿化,甚至腐蚀剥落。

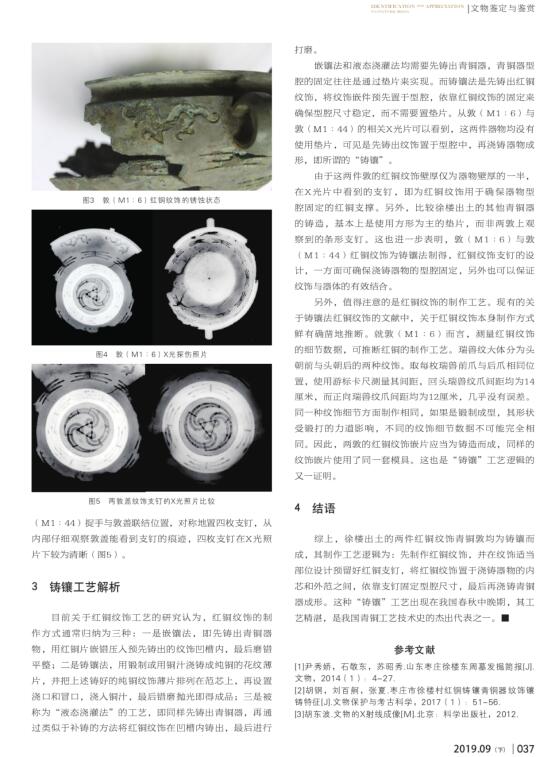

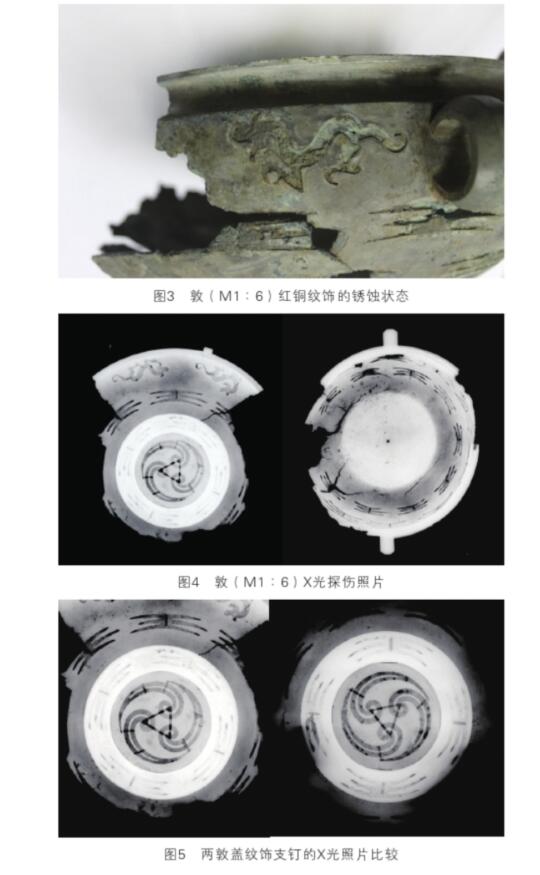

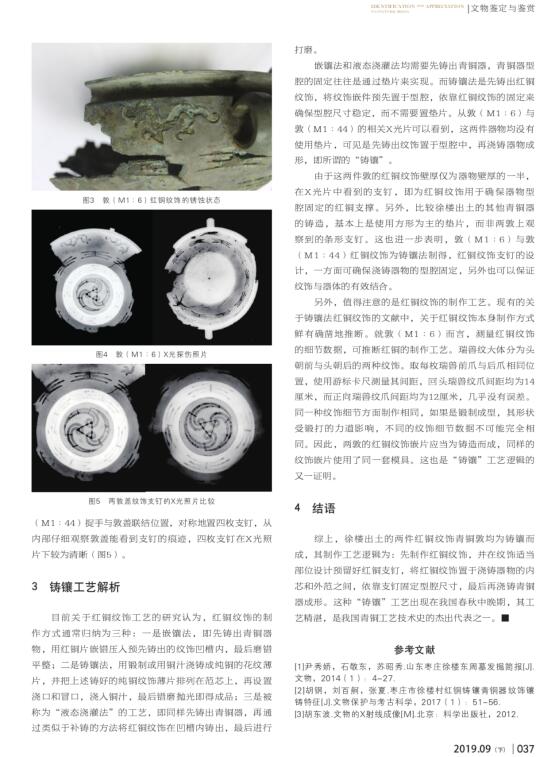

从P6可以看到,两个敦的红铜纹饰使用了大量的支钉结构固定。每一枚齿状纹中部皆有一枚竖直方向的支钉。每一枚瑞兽纹尾部、后爪与身部,前爪与头部,口部共设四枚支钉,捉手涡纹处也置有支钉。

盖中部设有三角形纹饰,置于盖内侧面。

两个敦存在细节的工艺区别。一个敦捉手处每枚涡纹纹饰置两枚支钉,而另一个敦则只置一枚支钉。另外,敦捉手与敦盖联结位置,对称地置四枚支钉,从内部仔细观察敦盖能看到支钉的痕迹,四枚支钉在X光照片下较为清晰(P6)。

徐楼出土的红铜铸镶青铜器的红铜纹饰有与器身等壁厚和非等壁厚两种形式,其中等壁厚的红铜问世或直接铸镶在青铜器身上,或在纹饰侧壁预留凹槽,浇筑中青铜器身与红铜相接部位形成推头来固定红铜纹饰。非等壁厚的红铜纹饰或通过与纹饰相连的红铜支钉固定,或在纹饰底部添加青铜垫片来固定纹饰,形成器物型腔确保器身的浇注。

从铸造工艺推测。红铜铸镶青铜器是先将红铜纹饰固定在铸芯和铸范之间,然后再浇铸青铜器身。

据不完全统计,现存铸镶红铜的青铜器仅有百余件,而徐楼两座墓就出土了7件,是目前已知一次性出土最多的,而且从工艺手法和纹饰来看,其时代也是最早的。

2009年5月,对峄城区徐楼墓地两座墓葬进行了抢救性发掘和清理。出土的随葬品包括青铜器、陶器、玉器和骨器等,其中青铜器多达193件。

根据墓葬规模、年代及随葬品分析,应为春秋晚期滥国贵族墓地。

枣庄博物馆