P1-7,博爱西晋乐安相苟府君神道柱(311年)

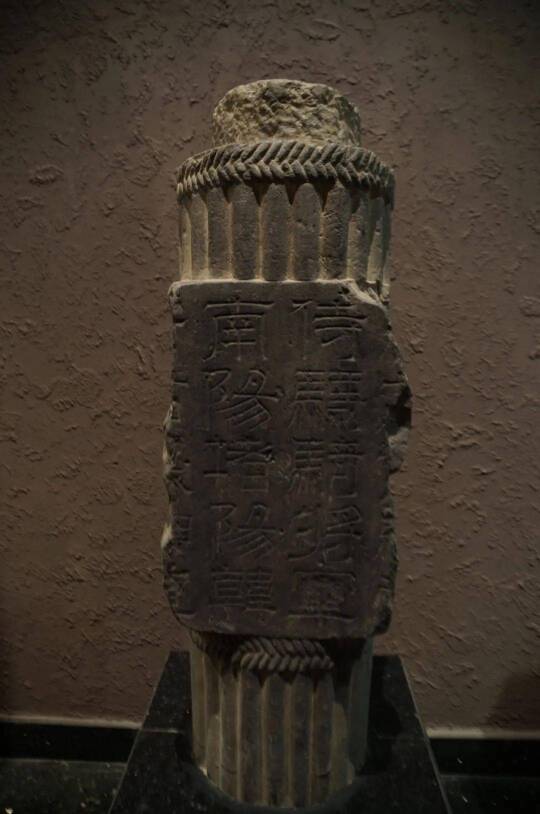

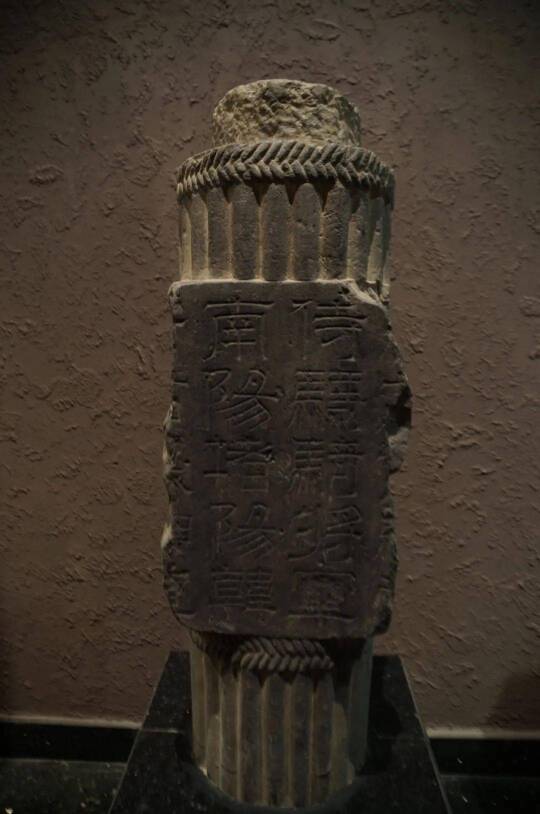

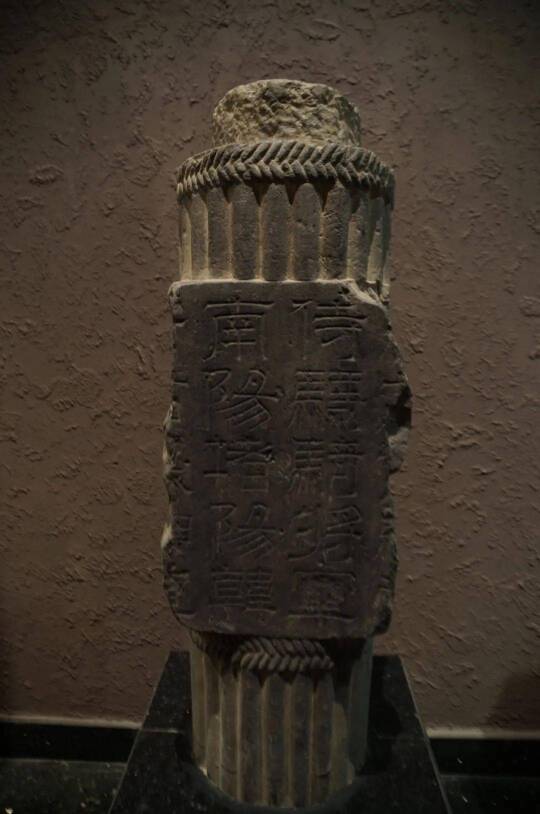

P8,洛阳西晋散骑常侍、骠骑将军韩寿神道柱(300年)

P9-18, “道俗五百人造像柱”

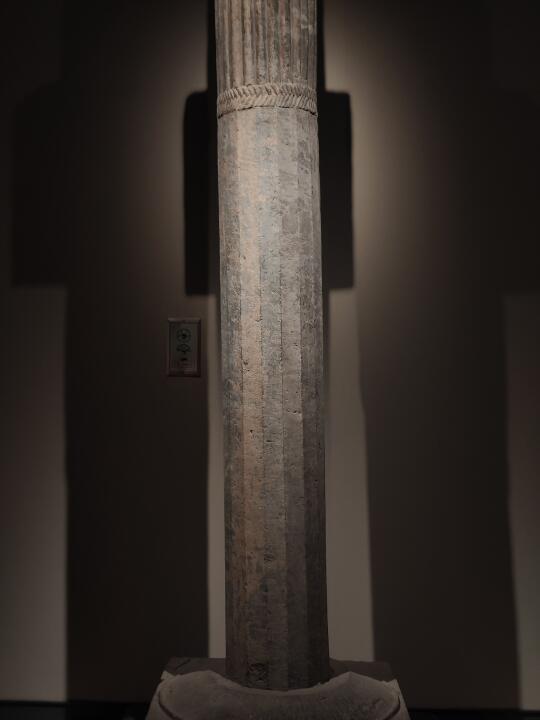

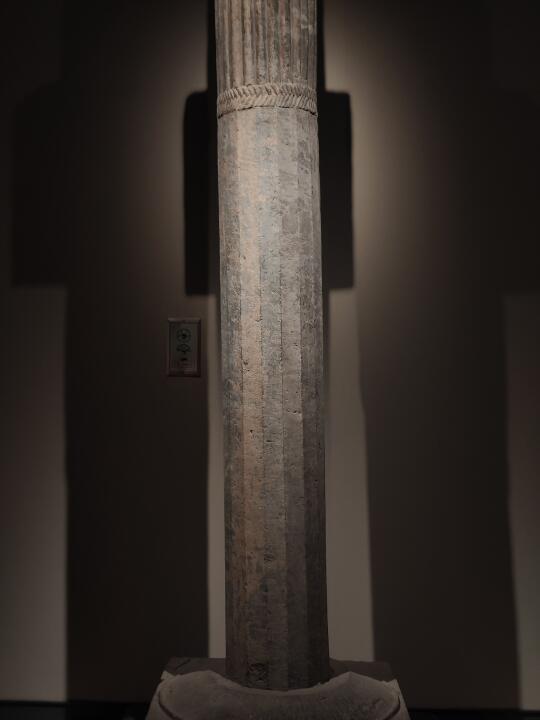

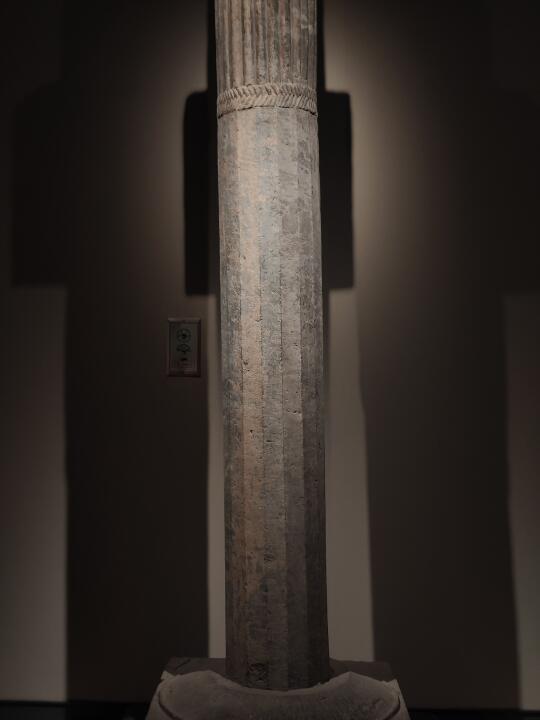

【P1-7,“晋故乐安相河内笱府君神道”神道石柱】

西晋

1978年河南博爱县出土

材质红石英砂岩,无顶盖,柱身、柱座总高3.1米。柱身直径30厘米,分两段,下段为十六边型,上段36道条纹圆柱体。

柱顶有榫头,柱上段嵌有40厘米边长石碑,阴刻篆体碑文“晋故乐安相河内笱府君神道”。

笱与苟通用,河内郡山阳县曾出了西晋末年大权臣苟晞。苟晞初追随东海王司马越,先后平定公师藩、汲桑叛乱,又在晋怀帝支持下搞垮司马越,成为把持朝政的大将军大都督,最后兵败于石勒,被杀。

神道石柱上提到的苟府君,显然是苟晞的族亲,苟晞没做过乐安相(汉晋乐安郡国在现山东滨州广饶一带),临终时职位也远高于郡国相,他的弟弟苟纯曾代过青州刺史,这位佚名的苟府君,估计是苟晞的另一同族。

曹魏、西晋两代,墓前石刻时禁时弛,从文献和实物两方面看,包括了碑、柱、兽三种类别,虽然未必已形成固定组合。

关于石柱,西晋的情况较为明确,中原地区现存三件魏晋神道柱实物(P1-18),都在河南境内,即洛阳出土的西晋散骑常侍、骠骑将军韩寿神道柱(300年)(P1-7),博爱出土的西晋乐安相苟府君神道柱(311年)(P8)以及河南博物院收藏的一件隋代被改造为“道俗五百人造像柱”的神道柱(P9-18),推测时代下限为西晋。

苟府君神道柱(P1-7)和“道俗五百人造像柱”(P9-18)的上半段均为外凸直棱纹,石榜上下各有一道横向横向辫索纹,下半段为内凹直棱纹,韩寿神道柱(P8)仅存局部,在其石榜上下的柱身部分也为外凸直棱纹,亦有两道横向辫索纹。

《水经注》详细描述了今安徽亳州西晋司马士会墓的地面设施:“冢前有碑,晋永嘉三年立。碑南二百许步,有两石柱。高丈余,半下为束竹交文,作制工巧。石榜云:晋故使持节、散骑常侍、都督扬州江州诸军事、安东大将军、谯定王河内温司马公墓之神道。”杨守敬考证即为公元302年去世的谯定王司马随,从郦道元的记录看,其墓地两根神道石柱的外形特征和文法格式亦遵循魏晋常例。

河南省博物院