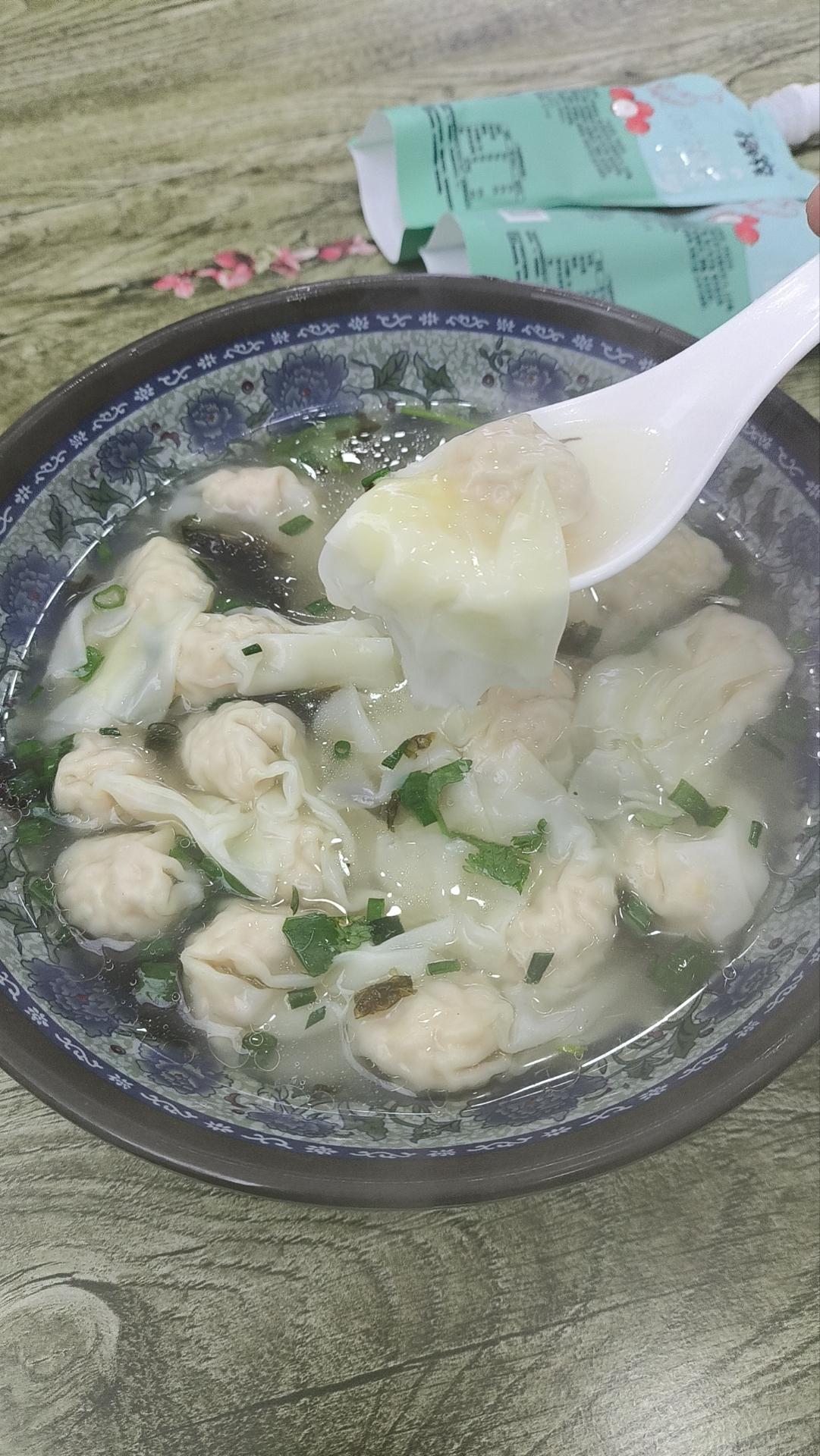

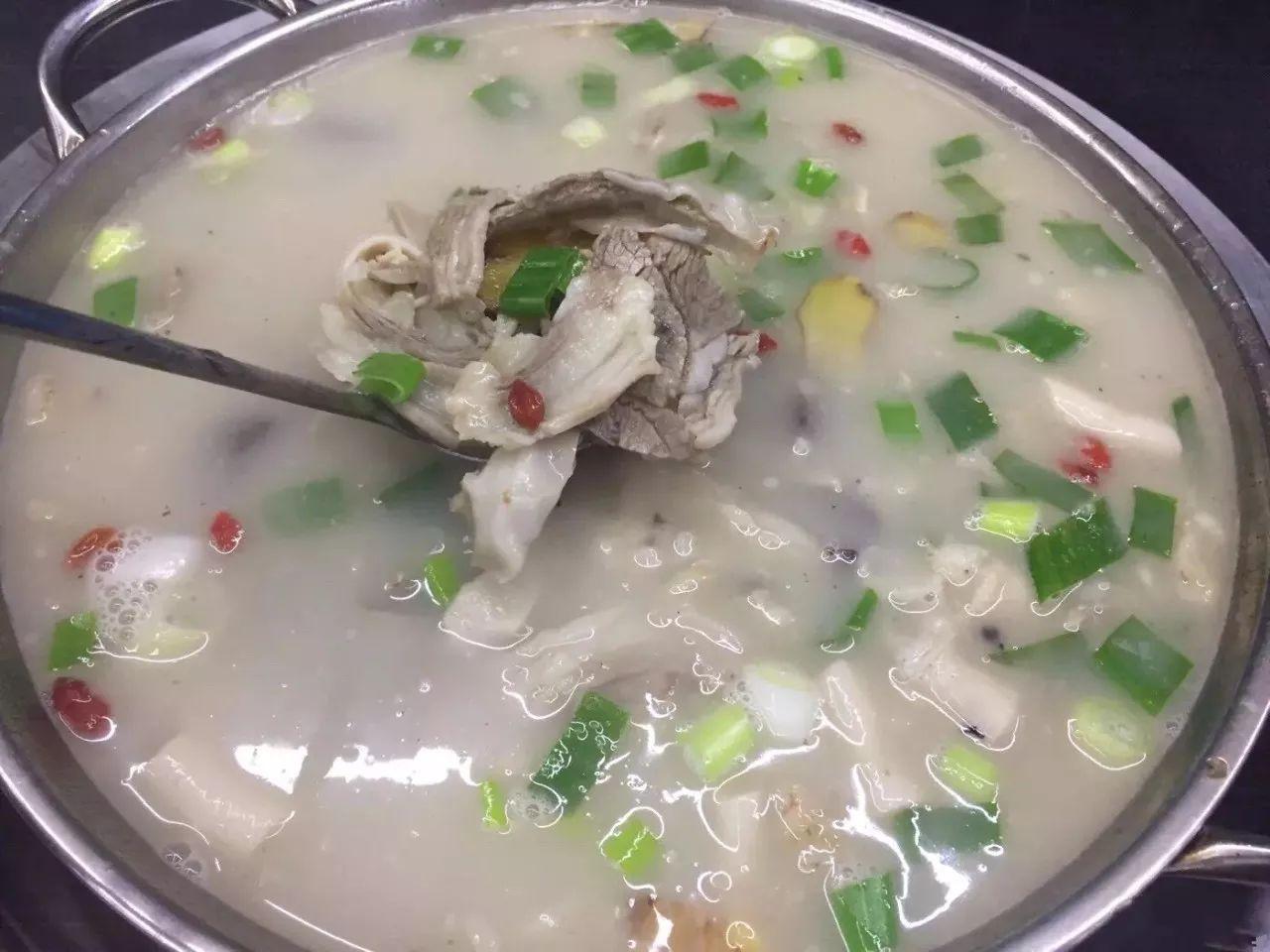

传说中,汉高祖刘邦在一年冬至,吃了手下大将樊哙所煮的肉,从此开启了中国人冬至吃肉的食俗。 据传,刘邦在冬至这天品尝樊哙煮的狗肉后赞不绝口,从此民间形成了冬至吃狗肉、羊肉的习俗。这一食俗在汉代已见端倪,到后世逐渐演变为以羊肉为主的滋补传统。古人认为,冬至阳气始生,正是进补的最佳时节。羊肉性温,具有温中补虚的功效,特别适合在寒冷的冬至食用。 冬至饮食文化远非羊肉汤可概括。从前南方许多地方都盛行"冬至肉"古俗:同宗同族齐聚祠堂,根据人丁分领"胙肉",分配次序暗含玄机——先贤后亲,尊长护幼,折射出传统宗法社会的伦理纲常。江南水乡则巧制"冬至团",以糯米粉裹入诸般馅料,既作祭祖贡品,亦成馈赠佳礼,承载着血脉亲情的温暖传递。 北方人冬至则偏爱馄饨。清代文献记载:"(冬至)民间...唯食馄纯而已。"古人认为馄饨形似天地混沌之象,与冬至"一阳初生"的节气特点相契合。更有意思的是河南的"捏冻耳朵"习俗,相传源自医圣张仲景为治疗百姓冻伤的耳朵而创制的"驱寒矫耳汤",这就是今天饺子的前身。 江南冬至,家家同食赤豆糯米饭,此俗承袭驱邪禳灾的古意,赤豆更被赋予祛瘟避疫之寓。客家人则巧借天时,于冬至酿制米酒,因深信此日水脉至清,酿得佳酿可经年不腐,愈陈愈香。 台湾地区保留着用九层糕祭祖的传统,用糯米粉捏成各种吉祥动物形状,分层蒸制而成。杭州人冬至必吃年糕,早中晚三餐各有不同做法,寓意"年年高升"。浙江一些地方则习惯吃荞麦面,认为可以清除肠胃中的秽物。 从汉代刘邦的一碗肉汤开始,冬至食俗在中国各地发展出丰富多彩的形式。这些食俗不仅满足了人们的口腹之欲,更承载着祈福纳祥、驱邪避疫的文化内涵。透过这些流传千年的饮食习惯,我们可以看到中国人对自然节律的敬畏,对家族团聚的重视,以及对健康长寿的永恒追求。在这个意义上,冬至吃什么已经超越了单纯的饮食选择,成为一种文化传承的生动载体。