当超市货架上“不添加蔗糖”“零防腐剂”的标签一夜消失,这场始于配料表的战争或能迎来转折。不允许再使用“零添加”等用语,3月27日,国家卫健委同国家市场监督管理总局发布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单。其中明确提出,不允许再使用“不添加”“零添加”等用语对食品配料进行特别强调。国家卫健委的这纸禁令,揭开的不仅是商家的文字游戏,更是消费者与食品行业信任危机的冰山一角。

一、“智商税”消亡史:那些年我们被收割的焦虑

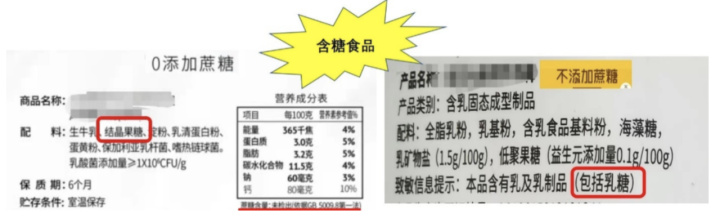

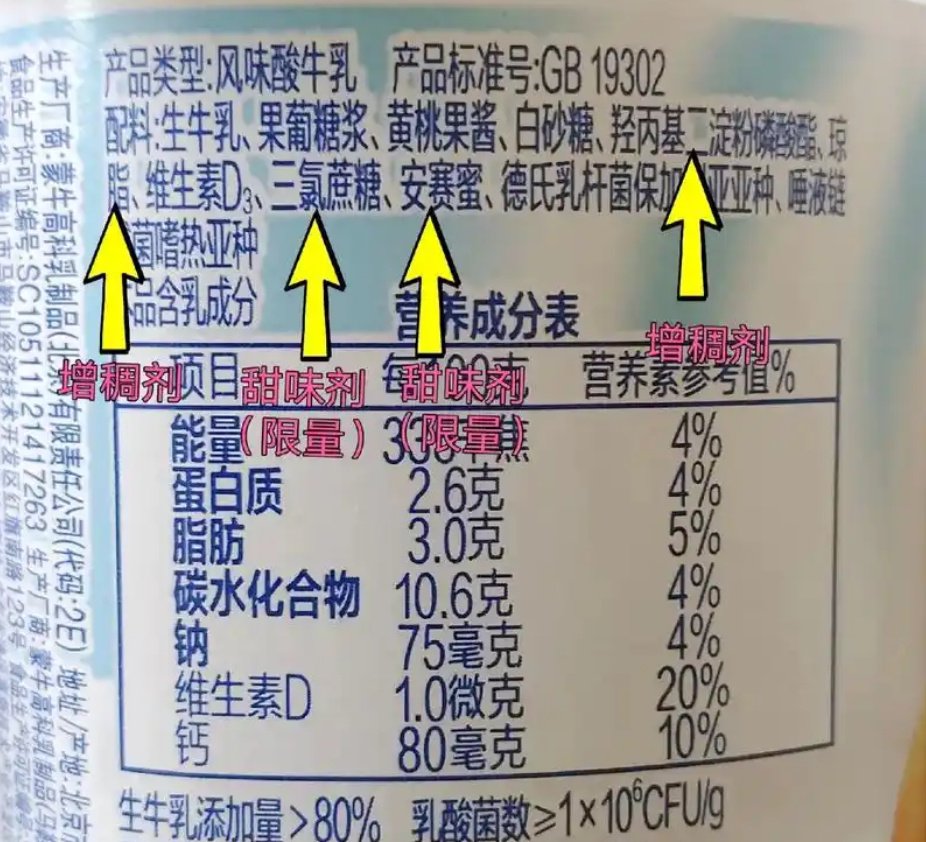

某品牌酸奶宣称“0添加蔗糖”,却在配料表第二行赫然写着结晶果糖;一款儿童酸奶打着“零防腐剂”旗号,却用柠檬酸钠充当“隐形守护者”——这些被新规点名的套路,本质是利用信息差把健康焦虑变成提款机。

中国消费者协会2023年调查显示,76%的人购买食品时首先查看“零添加”标识,但仅12%能完整理解配料表。商家深谙此道:用醒目的“减法营销”制造安全感,把真正的成分真相埋在蚂蚁大小的字体里。

二、配料表透明化:一场迟到的消费者“起义”

新规落地后,食品包装将被迫回归“成分说话”时代。这背后是消费者觉醒的三重诉求:

1.知情权保卫战:拒绝被“清洁标签”话术洗脑,要求看清每一个化学名词的真身

2.健康刚需升级:糖尿病年轻化、过敏人群激增,倒逼食品信息精准化

3.反营销套路联盟:Z世代举起成分检测仪,用科技对抗话术魔术

日本早在2015年实施“机能性食品标识制度”,要求标注具体成分含量及功能依据。相比之下,我们的新规只是撕开了第一层窗户纸。

三、避坑指南:后“零添加”时代的生存法则

A、给消费者的三把解剖刀:

1.看配料顺序:含量从高到低排列,前三位决定产品本质(如某“全麦面包”配料表首位竟是小麦粉)

2.识破代糖陷阱:阿斯巴甜、三氯蔗糖等可能刺激食欲,反而导致过量摄入

3.活用扫码武器:国家市场监管总局“食安查”APP可一键解析添加剂风险等级

B、给监管层的三条加速带:

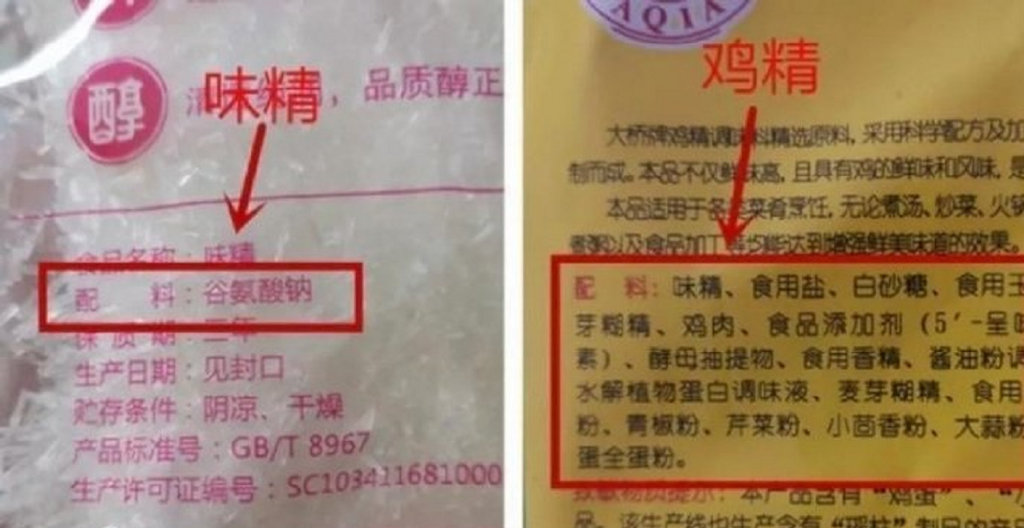

1.建立“配料翻译官”制度:强制要求标注化学添加剂的通俗别名(如“碳酸氢钠=小苏打”)

2.推行红黑榜动态公示:对玩“擦边球”企业实时曝光,举报奖励金从罚款中提取

3.开放全民监检通道:借鉴药品领域的“吹哨人保护法案”,鼓励企业内部员工揭发造假

四、终极拷问:当标签回归真实后,我们还能相信什么?

某网红酸奶在新规压力下主动公开生产线直播,让网友实时监督发酵过程;某老牌酱油厂把检测实验室搬到商场,现场演示“零添加”产品的褐变反应——这些案例证明,真正的食品革命不在包装上,而在生产线与消费者之间重建“玻璃房”。

欧盟的“从农场到餐桌”战略要求全链条溯源,瑞士甚至给每颗鸡蛋编号可查母鸡饲养环境。我们的食品安全信任体系建设,或许该从消灭一个虚假标签开始,向整个产业链的真实性掘进。

说在最后:禁用“零添加”不是故事的终点,而是食品行业价值重构的起点。当商家不能再把“减法”当卖点,就该学会用真正的“加法”赢得市场——加一道质检防线,加一份成分坦诚,加一颗对消费者的敬畏之心。毕竟,撕掉虚假标签容易,重建信任生态才是真正的马拉松。

(个人观点,仅供参考和讨论!本文部分数据引自《2023中国食品消费趋势白皮书》)

一一

应该规范各领域零添加概念。而不是尽给消费者整麻烦事。不懂配料表的,是不是以后不要买东西[笑着哭]

用户77xxx56

还有个不是矿泉水的农夫山泉

用户41xxx28

不添加的东西没滋没味的,谁吃!