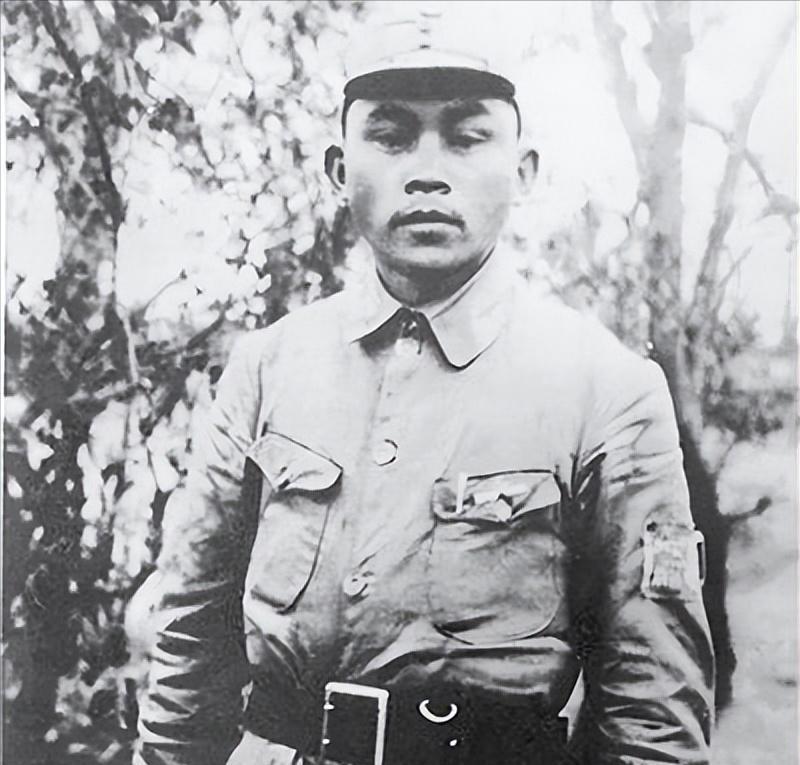

1943年,新四军13团伏击日军,本以为是200人,结果鬼子来了800人,部队进退两难,团长饶守坤一咬牙:“打!” 1943年8月的一天,驻守在淮南的13团,正在进行日常的整训。突然,一个震撼的消息传来:敌人将在次日出动,准备进行大规模的扫荡。 根据侦察部队的报告,敌军的小队和伪军总计约有200人,他们的目的地是四合镇。 饶守坤,作为13团的团长,知道这场战斗关系重大——要么击退敌人,保卫百姓的粮食,要么面临更大规模的侵略。 第二天清晨,13团赶到桂子山,准备伏击敌人。然而,尽管等待了许久,敌人的身影始终没有出现。难道敌人改变了计划,取消了扫荡?疑虑中,侦察员的报告打破了沉默。 敌人终于来了,但数量远超预期——不仅人数翻了倍,竟然有超过800人,而且携带了火炮和重型机枪! “坏了,情报有误。”饶守坤心里一沉。他清楚,如果现在撤退,敌人将迅速占领阵地,威胁到附近百姓的安全。于是,他没有任何犹豫,下令全军准备战斗,迎战敌人。 面对800多名敌人,且装备精良,新四军13团的处境变得十分危险。敌人的炮火猛烈,机枪扫射不断,13团的战士们开始感到压力山大。 尤其是四连,处于敌人攻击的最前线。他们面对敌人如潮的攻势,毫不退缩,坚持守住阵地。尽管弹药告急,许多战士的身体已接近极限,但他们始终没有放弃。 敌人也不甘示弱。除了常规的火炮轰击,毒气弹的使用令战斗形势更加严峻。毒气弥漫在空气中,许多战士开始中毒晕倒。 然而,在这种极端的情况下,仍有战士用湿布捂住口鼻,顽强地继续与敌人拼搏。 就在战斗进入白热化阶段,援军终于赶到了。成旅长在一开始便意识到情报的错误,立即指挥各部队火速增援。经过数小时的急行军,援军终于在下午4点前到达战场。 此时,13团的战士们已经耗尽了大部分弹药,阵地的防守已经到了极限。饶守坤看到援军到达,瞬间感到了生的希望。 “上刺刀,给我冲!”饶守坤的命令坚定有力,战士们毫不犹豫地响应号令。 随着援军的加入,敌军瞬间陷入了三面受敌的困境。饶守坤带领新四军部队展开了反击,敌人被迅速压制。 尽管敌军在遭遇猛烈打击后做出顽强反击,甚至使用了更多的毒气弹试图扭转战局,但新四军的战士们并没有退缩。 四连的战士们用自己仅剩的体力,抵挡住了敌人一次又一次的冲锋。战斗中,不少战士为保卫阵地,英勇献身,捧着手榴弹与敌人同归于尽。 随着援军的进一步到达,敌人的防线终于彻底崩溃。新四军13团成功将敌人击退,取得了这场艰苦卓绝的胜利。 战斗结束后,13团的战士们开始疲惫不堪地整理阵地,然而周围的百姓却纷纷走出藏匿处,送来了粮食和水源,感谢新四军的保卫。 他们知道,这场胜利不仅仅是一次军事上的胜利,更是对日军侵略行为的一次有效反击,给了他们生存的希望。 当地的百姓们深知,正是新四军的勇敢与坚持,才让他们免受日军的迫害。 这些百姓在胜利的余波中,纷纷表示要加入新四军,帮助保卫家园。新四军的威望在淮南一带迅速提高,越来越多的人主动参与到抗日斗争中。 饶守坤,这位曾在艰苦环境中锤炼出来的英雄,凭借自己的坚韧和果断,带领13团创造了这场不容忽视的胜利。 战斗中的每一个决定都充满了智慧与胆略,而他最终的选择——迎战而非撤退,展现了他作为一名指挥官的卓越风范。 “打!”这一声令下,不仅代表了饶守坤的决心,也代表了13团每一位战士的信念——无论面对多大的困难,他们都绝不退缩,誓死保卫家园,誓死抵抗侵略。 通过这场战斗,新四军不仅打破了敌人的进攻,也进一步巩固了他们在百姓中的支持和信任。在此后的战斗中,新四军以更加坚定的决心,继续为抗日胜利贡献自己的力量。