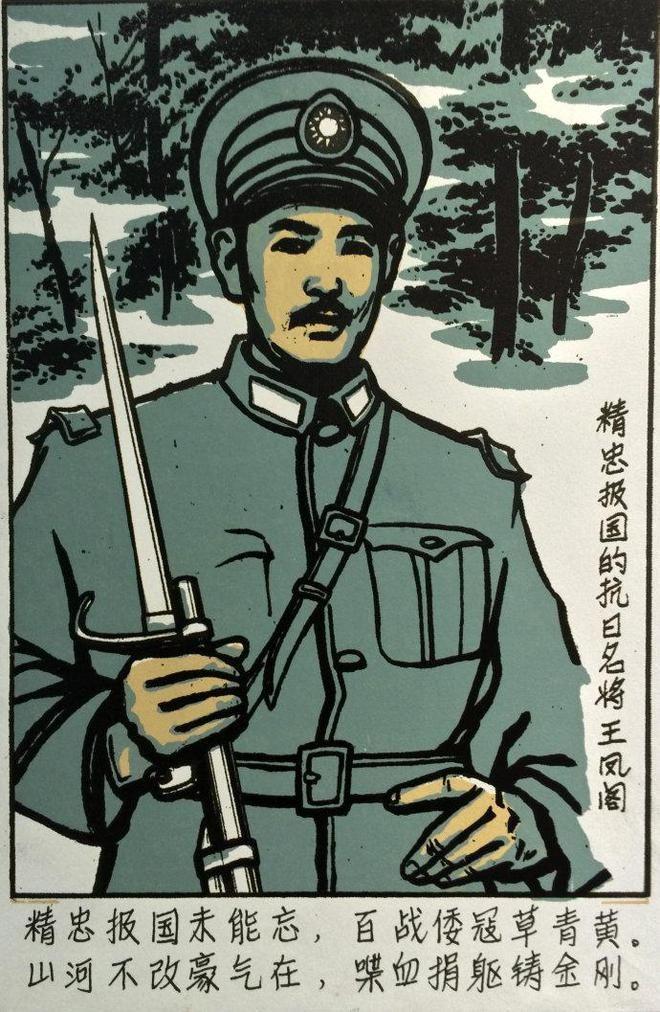

1932年,一个地主婆变卖了所有家产,支持儿子抗日,儿子拿到钱后瞬间失联,几年后,地主婆意外在报纸上看到儿子的消息,原来这么多年他骗了自己。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年的一个清晨,王毕氏的手微微颤抖着,慢慢展开了一份《盛京时报》,她的目光落在一条消息上,心脏仿佛被猛地揪紧——她的儿子王凤阁,竟然已经牺牲在了抗日的战场上。 几年前,她倾尽家财支持儿子投身抗日,可他拿了钱后却瞬间失联,杳无音讯,她曾无数次猜想,儿子是否背弃了她,是否辜负了她的期望。 然而这张报纸带来的真相,既让她悲痛欲绝,又让她感到一丝宽慰,原来,儿子并非骗她,而是带着她的信任,走上了一条无言的壮烈之路。 那是在1931年,日本发动“九一八事变”,东北大地迅速沦陷,烧杀抢掠的景象随处可见,百姓流离失所,哀鸿遍野,王毕氏出身东北一带的地主家庭,家中曾颇为富裕,土地、房产、商号一应俱全。 她嫁给了一位温和的教书先生,生下王凤阁后,夫妻二人悉心教导他,让他从小就懂得家国情怀的意义,然而日军的铁蹄打破了这一切平静。 丈夫早早丧命于战乱,家中只剩她与儿子相依为命,面对国家危难,王凤阁的眼神里多了几分坚定,他告诉母亲,自己要去抗日,为民族尽一份力。 那是1932年,王凤阁找到母亲,言语中满是报国的热忱,王毕氏听在耳中,疼在心里,她明白,儿子一旦踏上这条路,或许就再也回不来,可她更清楚,国家危亡之际,个人的安稳不过是镜花水月。 于是,她没有犹豫,果断做出了决定,她将家中所有的土地、房产、商号变卖一空,把筹来的钱交到儿子手中,那一刻,她眼中含泪,却强忍着没有流下。 她对儿子说:“去吧,娘支持你。”王凤阁接过钱,郑重地点了点头,转身离去,然而谁也没想到,这一别,竟成了永别,儿子走后,王毕氏再也没有收到他的任何消息,仿佛人间蒸发。 接下来的日子,王毕氏独自守着空荡荡的家,曾经热闹的庭院,如今只剩她一人,她没有仆人相伴,生活变得清苦而简单,失去儿子的音讯,她心中既牵挂又疑惑。 偶尔她会想,儿子是否真的投身抗战,还是拿了钱就消失无踪?这种念头像针一样刺痛着她,但她不愿相信自己的孩子会欺骗她,为了让自己安心,她开始悄悄帮助那些生活艰难的乡亲,用仅剩的积蓄接济他们。 她还利用自己的身份,暗中为抗日的地下队伍传递消息,她不敢奢望太多,只希望这些微薄的努力,能与儿子的志向遥相呼应。 时间一天天过去,几年光阴转瞬即逝,直到1937年春天,那份报纸的出现,才打破了她的等待,报上写着,王凤阁多年来并非失踪,而是带着母亲给的钱,组建了一支抗日队伍。 他在东北各地与日军作战,屡次重创敌人,成为日军眼中的心腹大患,然而天不遂人愿,他最终被敌人围捕,与妻儿一同被押往刑场,英勇就义。 看到这里,王毕氏的泪水再也止不住,顺着布满皱纹的脸颊滑落,她终于明白,儿子失联的真相并非背叛,而是他选择了沉默,用行动兑现了当初的承诺。 那一刻,她的内心五味杂陈,既为失去儿子一家而悲痛,又为他们的牺牲感到骄傲,回想当初倾尽家财的决定,王毕氏从不后悔,她知道,自己只是千千万万母亲中的一个。 在那个年代,无数家庭为了国家,付出了比她更多的代价,她一个地主出身的妇人,能做的或许有限,但她用全部的信任和支持,成就了儿子的抗战之路。 报纸上的消息,像一盏灯,照亮了她多年来的疑惑,她不再怀疑儿子是否辜负了她,而是感慨命运的无常,儿子没有给她留下只言片语,却用生命书写了一段无悔的篇章。 王毕氏的故事,折射出抗战时期普通人的复杂情感,她曾以为自己被骗,曾在失联的岁月里独自煎熬,可真相告诉她,她的牺牲从未白费,那笔钱不仅支撑了儿子的队伍,也成为民族抗争的一部分。 她一个人的力量或许微小,但与无数人的努力汇聚在一起,最终迎来了胜利的曙光,每每想到这里,她便觉得一切都值得,她失去了一个家,却为国家保留了希望。 如今,和平的岁月来之不易,王毕氏与王凤阁的故事提醒着我们,那些在民族危难时挺身而出的人,值得被永远铭记。 她用行动证明,无论出身如何,每个人都能在历史的洪流中留下自己的痕迹,她倾尽所有,支持儿子抗日,即便真相迟到了几年,也无法磨灭她那颗赤诚的爱国心。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国知网《烽火背后的战斗-抗日英雄王凤阁母亲的故事》