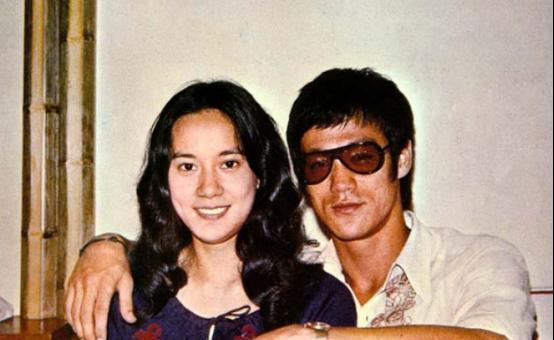

当年,21岁的曾志伟和18岁的王美华结婚。新婚当晚,王美华洗完澡出来后,发现丈夫曾志伟不在房间里,3天3夜后才回家,结局让人意外。

香港娱乐圈里,新人成婚是常有的喜事。然而在上世纪七十年代末,一场备受瞩目的婚礼,却以新娘独守空房三天告终。这位新娘就是年仅18岁的王美华,而这场婚姻,也成为了她人生中最重要的转折点之一。 新婚之夜,宾客尽散。王美华像所有新娘子一样,怀着忐忑的心情洗漱完毕。然而推开浴室门的那一刻,眼前空荡荡的房间让她愣在原地。新郎曾志伟不知去向,房间里只余下寂静。一个小时过去了,两个小时过去了,整整一夜,王美华始终未等到丈夫归来。这一等,竟然就是三天三夜。 尽管当时的王美华选择了原谅,但这个开端,已经在这段婚姻中埋下了不安定的种子。 婚后的生活并没有因为那份赔礼道歉的礼物而变得安稳。曾志伟依旧保持着婚前的生活方式,经常在外逗留。最终,积累的失望和疲惫导致了这段婚姻的破裂。在一次争执中,当曾志伟再次强调男人应该在外闯荡时,王美华做出了离婚的决定。 然而,他们在分手后展现出的冷静和理智令人钦佩。即使走出了婚姻,两人依然维持了彼此的尊重和友好。他们从未在孩子面前说对方的坏话,而是共同承担起对子女的教育责任,为曾宝仪和妹妹提供了一个相对健康的成长环境。 离婚后的王美华承担了巨大的生活压力。在那个年代,作为一名20出头的单身母亲,她需要在香港这个繁华而又竞争激烈的城市独自抚养两个年幼的女儿。这样的处境无疑是艰难的。她既要为生计奔波,又要承担作为母亲的职责。王美华的女儿曾宝仪在多年后为母亲鸣不平,提到自己无法想象,一个20岁的年轻女子如何能在那样的困境中独自应对。确实,社会对单亲母亲的歧视和压力让她的每一步都充满了挑战。然而,王美华选择面对现实,不仅养育了两个女儿,更在困境中培养了她们的独立与坚韧。 曾宝仪回忆起与母亲的关系时,提到了她们之间的矛盾与修复。小时候,母女间的关系因王美华对生活的高压状态和聚少离多的现实而显得疏离。多年后,重新建立联系时,曾宝仪已经长大,拥有了自己的处世方式。这使她们的关系重新定位——不再是单纯的母女,而更像是彼此尊重、平等对话的朋友。她们曾经因为意见分歧而争吵,也因为性格差异而闹别扭。然而,逐渐成熟的曾宝仪学会了用同理心看待母亲的处境。她理解了母亲年轻时的选择,也感受到母亲在那些年独自撑起整个家庭的不易。 王美华则用另一种方式表达她对女儿的关心。她放下了传统母亲角色中带有的权威性,试图用更加平等和宽容的态度与女儿相处。她们在一次次沟通中找到共识:将心比心,彼此体谅。曾宝仪坦言,她不再因为王美华是母亲而认为对方应该无条件满足她的期待,而王美华也不再试图掌控女儿的人生。这样的关系让她们母女之间的纽带更加深厚。 然而,这一段看似美好的母女修复之路并非轻而易举。王美华曾直言,如果人生能够重来,她宁愿一无所有,也不愿与孩子们分离。这句沉重的感叹,不仅是对往事的反思,更是一种未能全然履行母职的深刻遗憾。在当年的环境中,她的选择或许无可奈何,但这并不妨碍她对孩子的深深愧疚。她的反思表明,那段经历对她的内心影响至深,也正是这种情感驱动她努力修复与女儿的关系。 曾宝仪对母亲的维护与体谅,是母女情感转变的另一个重要注脚。当外界对王美华的选择提出质疑时,曾宝仪站出来为母亲辩护,她试图让人们理解母亲在那个阶段所面临的困境。她设身处地想象过,一个年轻的女子如何在社会舆论和经济压力的夹缝中生存,又如何用尽全力为家庭奋斗。这样的理解和共情,不仅化解了母女之间曾经存在的隔阂,也为她们的关系注入了更多的温暖。 在漫长的岁月中,王美华和曾宝仪之间的关系,逐渐从彼此对抗走向互相扶持。从不解到包容,从疏离到亲密,她们的故事不是一蹴而就的,而是在矛盾与和解中缓慢而深刻地发展。王美华用自身经历为曾宝仪树立了一个坚强而独立的榜样,而曾宝仪的宽容和理解,也让母亲感受到来自家庭的慰藉。 这个故事让人感悟到,亲情并非天生完美,而是需要用心经营。在家庭关系中,理解和沟通比天生的纽带更重要。王美华和曾宝仪的母女关系,既有普通家庭的日常矛盾,又包含了特殊环境下的挑战。她们的故事是一种真实而生动的写照,也是一种希望的象征:即使在最艰难的处境中,亲情仍然可以得到修复,并变得更加坚固。