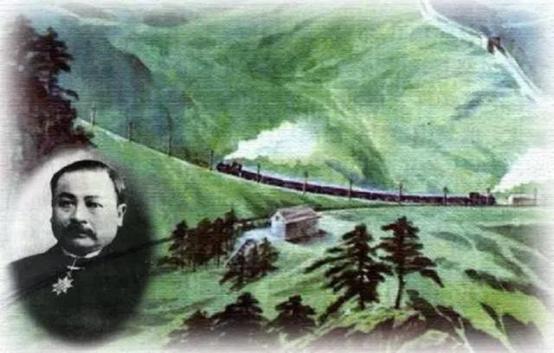

100多年前詹天佑修的人字形铁路,耗银693万两,如今变成了什么样? 20世纪初,中国的铁路建设几乎处于空白状态。 由于长期受到外部列强的压迫,技术和人才的缺乏使得中国的铁路事业几乎停滞。 然而,正是在这种特殊的历史背景下,詹天佑以其卓越的才智和坚定的决心,完成了当时几乎不可能完成的任务——修建了京张铁路。 詹天佑出生在广东的一个普通家庭。在他11岁那年,清政府开始选派幼童赴洋留学。由于成绩优异,詹天佑在朋友的推荐下成功成为留学美国的第一批学子之一。 1872年,他踏上了前往美国的征程,怀揣着学成归国、报效祖国的梦想。 在美国,詹天佑并没有被新环境中的各种新奇事物所迷惑,而是埋头苦读,潜心钻研。 在耶鲁大学,他选择了土木工程专业,专注于桥梁和铁路工程的学习。凭借着过人的聪慧,他获得了数次数学奖项,并且在学术上不断追求卓越。 詹天佑深知,只有掌握西方的先进技术,才能帮助中国打破闭塞,走向现代化。 1881年,经过长达九年的留学生活,詹天佑带着满腔热血回到祖国。他看到了中国由于交通不便、经济发展滞后所面临的困境,内心的责任感愈加沉重,心中暗自发誓要为国家建设铁路。 于是,他将自己在美国所学的知识和经验向清政府汇报,并表达了要参与铁路建设的决心。 然而,初回国时,詹天佑的才华并未得到足够的重视,面对的是一个由外国技术人员主导的铁路行业,自己也只能在天津的中国铁路公司担任一名工程师。 尽管如此,詹天佑并没有气馁。通过在津浦铁路建设中的不断努力和积累经验,他的才能逐渐被认可。詹天佑展现出了出色的工程技术水平,最终获得了更多的机会。 在19世纪末至20世纪初,铁路建设成为了中国现代化的关键。然而,在当时的中国,铁路技术几乎全由外国控制。 1898年,清政府计划建设一条从天津通往山海关的铁路,然而,项目的难度极大。铁路需穿越滦河,而滦河的泥沙层厚且水流湍急,加之中上游落差较大,桥梁的建设成为了一个巨大的难题。 为此,清政府聘请了来自英国、德国和日本的多名铁路设计师进行勘测和设计。然而,这些外籍专家都无法找到合适的解决方案。 当滦河大桥建设陷入僵局,英德日三国工程师相继折戟,詹天佑手持气压沉箱法走上历史舞台——这项将桥墩深入岩层12米的创举,如同刺破技术垄断的利剑。 在八达岭的极限坡道前,他挥就的"人"字轨迹,实则是民族智慧在绝境中的昂然抬头。 1899年,詹天佑获得了修建京张铁路的任务。这个项目的难度极大,然而,詹天佑依然坚持自主设计。 詹天佑提出了自己解决问题的方案。面对外界的怀疑和质疑,詹天佑依然坚持自己的思路,最终选择了“气压沉箱法”来完成桥墩的浇筑。 这一创新性的技术方案,不仅成功解决了滦河桥的施工难题,还使詹天佑一举成名,获得了广泛的认可。 但京张铁路的建设是一项极为复杂的工程,还需要陡坡和地势复杂等难题,特别是铁路经过八达岭时。 洋人曾开出两千万两白银的价格修建此铁路,然而这一高昂的报价让清政府望而却步。 詹天佑带领着他的团队深入实地,凭借着丰富的实地勘测经验和扎实的专业知识,开始着手设计解决方案。他组织团队进行勘测,穿越山岭,背负沉重的仪器,经过反复实验和优化,最终设计出了一条符合实际的铁路线路。 为了应对八达岭的陡坡问题,詹天佑提出了“人字形”轨道设计,解决了上坡动力不足的难题。这个创新设计,使得列车能够通过陡坡而不至于出现危险。 最终,京张铁路在四年内顺利竣工,工程成本仅为693万两白银,远低于外国人原先提出的估算。 1600人四年奋战,穿越关沟段峭壁,独创双机推挽行车法。当青龙桥车站的人字岔道完成最后拼接,比预算节省65%的工程奇迹,彻底粉碎了"中国人不能自建铁路"的断言。 2018年列入首批工业遗产的京张铁路,正经历着从运输干线到文明载体的华丽转身。"三线织锦"主题公园里,锈迹斑驳的铁轨与数字化展陈形成时空对话。 公园内,以“三线织锦,秀美京张”为主题,串联起京张铁路的前世今生。 游客在这里可以看到三大铁路事迹:火车站旧址、沿线建筑以及铁路构筑遗存,这些遗迹展现了当时铁路建设的艰辛与辉煌。 游客触摸的不只是詹天佑测绘仪器的铜绿,更是一个民族在蒸汽时代留下的创新基因。正如保留完整的康庄机车库砖墙铭文所书:"每颗道钉都是自主创新的宣言"。 参考资料:原形. 詹天佑和中国铁路.《VIP》,2011