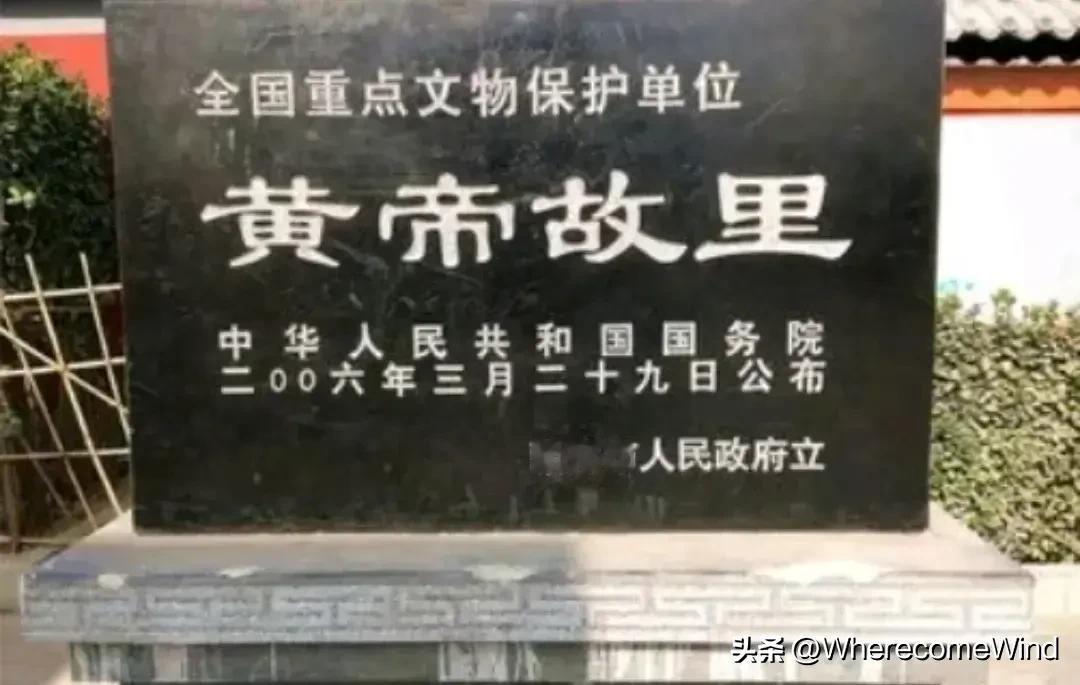

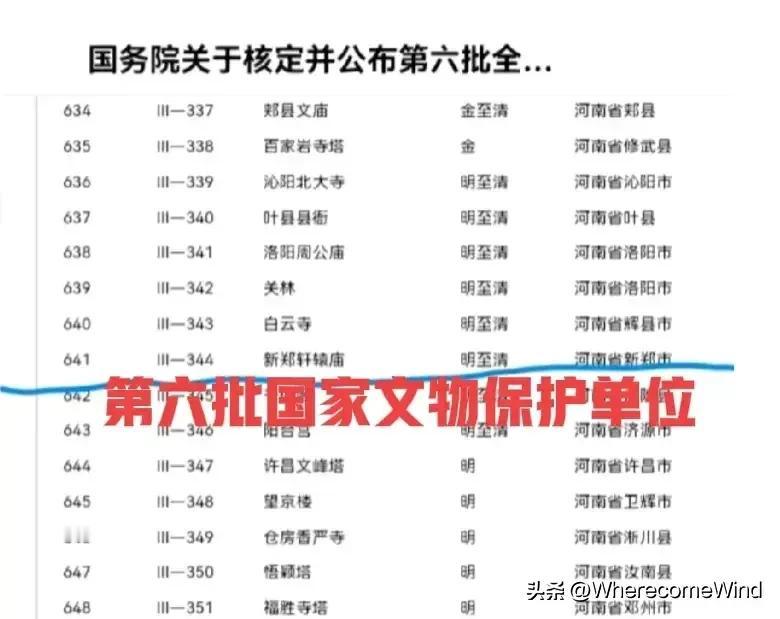

黄帝故里碑是真的, 是石匠刻的。 但内容却是假的。 1、落款日期提前于国务院批复, 2、内容与国家批复不符, 所以说,故里碑是真的,内容是假的。 不过,新郑早已经进行了整改, 使用了真实的碑文内容。 轩辕庙。 不过,关于“新郑黄帝故里碑内容真实性”的争议,可从以下维度展开分析: 一、碑刻的历史渊源与文化价值 1. 明代碑刻的佐证 新郑出土的明代“重修自然山寺佛殿碑铭”明确记载“自然之山,潩水经焉,龙盘虎踞,起自轩辕”,证实至少在明代,当地民间已将潩水(今姬水)与黄帝活动关联。这一碑刻属于地方记忆的历史层累,反映了明清时期对黄帝文化的传承与重构。 2. 当代碑刻的象征意义 2002年中华炎黄研究会立碑时,碑文强调“新郑乃有熊氏故墟,有轩辕之丘,故为黄帝故里”,其核心依据是晋代皇甫谧《帝王世纪》中“有熊,今河南新郑是也”的记载。这一表述虽晚于《国语》《史记》等早期文献,但在当代文化语境中,碑刻更多是作为文化符号存在,而非严谨的学术结论。 二、内容争议的学术焦点 1. 文献依据的局限性 - “有熊国”的孤证问题:《帝王世纪》将黄帝与新郑关联的说法,缺乏更早文献支持。战国《竹书记年》未提及有熊国,《史记》仅称黄帝“居轩辕之丘”,未明确其地望。 - 地名演变的复杂性:汉代“新郑”与先秦“有熊国”的地理范围是否重合存疑。有学者指出,新郑在周代属郑国,与黄帝时代的“有熊国”无直接继承关系。 2. 考古证据的不足 - 裴李岗文化的时间错位:新郑裴李岗遗址(前仰韶文化)距今约8000年,早于黄帝传说的时间范围(约5000年前),无法直接证明黄帝活动。 - 聚落遗址的规模落差:黄帝时代对应龙山文化时期,而新郑境内未发现同时期大型聚落遗址。相比之下,陕北石峁遗址(面积超400万平方米)更接近“黄帝之都”的想象。 3. “潩水改姬水”的学术争议 2007年《黄帝故里志》提出“潩水即姬水”,但这一结论基于“黄帝以姬水成”的文献记载与地方传说的简单对应,缺乏考古或水文研究的支撑。有学者批评其“想当然式论证”可能误导公众对历史地理的认知。甚至有学者指出,新郑方面改潩水为姬水,是在为黄帝故里做伪证铺垫。 三、争议背后的文化政治 1. 地方文化经济的驱动 新郑自20世纪90年代起推动黄帝故里品牌,通过拜祖大典、景区扩建等项目吸引投资。2025年黄帝故里拜祖大典被纳入“行走河南·读懂中国”战略,成为地方文旅融合的核心IP。这种“文化搭台、经济唱戏”的模式,客观上强化了对历史叙事的选择性表述。 2. 国家级祭祀体系的冲突 陕西黄帝陵作为《史记》明确记载的黄帝陵寝,自汉代起即被纳入国家祭祀体系。2025年施行的《陕西省黄帝陵保护条例》更以立法形式确立其“中华文明精神标识”地位。 3. 学术研究的多元性困境 黄帝作为传说人物,其地望本就存在甘肃天水、山东曲阜等多种说法。新郑说的支持者强调文献与民间记忆的结合,而反对者主张以考古实证为基础。 四、理性认知的路径 黄帝故里的争议本质是“传说时代”叙事的现代重构。新郑碑刻内容虽缺乏直接证据,但其作为地方文化符号的价值不可否认。 新郑黄帝故里碑的争议,折射出历史文化资源利用中的复杂性。其碑文内容虽存在学术争议,但其作为地方文化记忆的载体和全球华人寻根的象征,具有不可替代的价值。解决争议的关键不在于否定某一方的说法,而在于以更开放的心态接纳多元叙事,在尊重历史真实的前提下,推动文化认同与学术研究的良性互动。