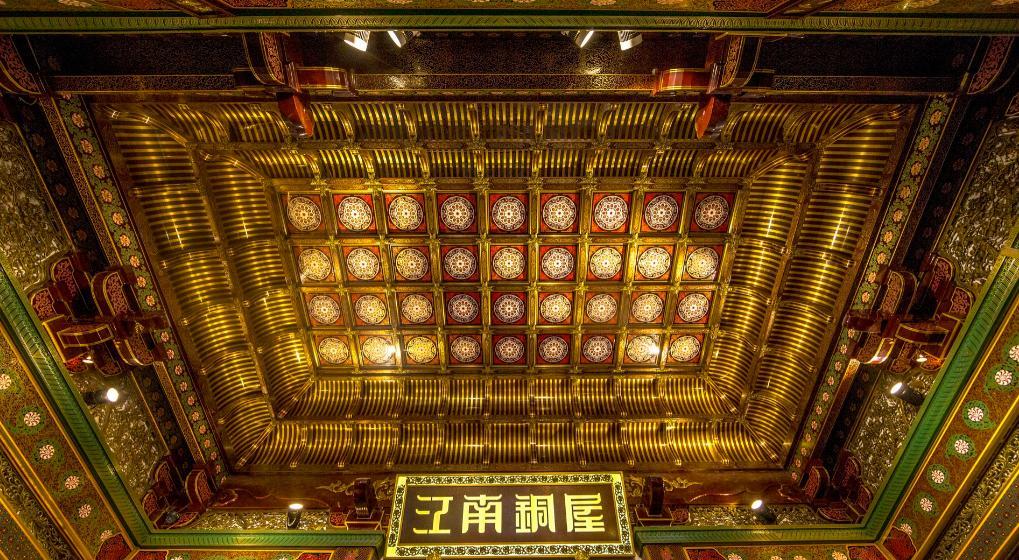

2004年,有人听信铜价将从每吨3万元飙升至8万元的传言,决定动用全部积蓄并抵押房产,购入125吨铜。大家以为他想借此大赚一笔,但他却出人意料地宣布自己的“铜屋”开业,并对所有人免费开放。 2024年夏天,北京国家博物馆迎来了一场特别的展览——“熔铸古今——八十而立朱炳仁艺术展”。 聚光灯下,重达3.7吨的《角铜楼殿》静静矗立,复刻着故宫角楼的精妙;《燃烧的向日葵》则以铜的语言,致敬着梵高的热烈。 八十岁的朱炳仁成了国内首位在这座艺术殿堂举办金属艺术个展的大师。 人们惊叹于他炉火纯青的技艺,但少有人立刻想起,这一切辉煌的背后或许来源于二十年前那个看似疯狂的决定。 2004年,铜材市场暗流涌动,关于铜价即将从每吨三万飙升至八万的消息传得沸沸扬扬。嗅觉敏锐的投机者摩拳擦掌,盘算着如何借势大捞一笔。 就在这时,出身铜雕世家、时年六十的朱炳仁却做出了让所有人不解的举动。他并未顺势炒作,反而倾尽家产,甚至不惜抵押掉两处房产,贷款筹措资金,一口气买下了整整125吨铜材。 这番“孤注一掷”的操作,在当时的亲友和街坊邻居看来是为了在即将到来的涨价潮中狠赚一票。 毕竟,一个以铜为生的手艺人,如此大规模囤积原料,除了投机,似乎找不到更合理的解释。 然而,朱炳仁和当时也已51岁的儿子朱军岷,心中自有丘壑。 囤铜并非为了倒卖获利,而是源于他们父子俩酝酿了两年的一个宏大计划——建造一座前所未有的“江南铜屋”,用它来集中呈现中国传统铜工艺的精粹与魅力。 朱炳仁1944年生于浙江绍兴,抗战胜利后随父移居杭州。父亲不仅传授他祖传的铜艺,更注重诗书礼乐的熏陶,这份文化底蕴滋养了他日后的艺术创作。 面对市场的喧嚣和囤铜可能带来的巨大财务风险,他并非没有压力。如果铜屋项目失败,全家人的生活都将陷入困境。 但他坚信,艺术的传承与表达,其价值远非冰冷的市场价格所能衡量。 这份对艺术的执着早在1995年为普陀寺创作铜壁画时就已显露,当时妙善法师便称赞其作品“有价值”;2002年参与杭州雷峰塔重建时,他大胆创新彩铜工艺,为古塔披上绚烂新衣,亦是这份信念的体现。 市场的猜测与议论,并未动摇父子俩的决心。 终于在2005年春天,杭州城西,这座融汇古典与现代、耗尽心血与巨资的“江南铜屋”拔地而起。更令人意想不到的是,朱炳仁随即宣布,这座铜屋将免费向所有公众开放。 一时间,所有关于他囤铜牟利的流言蜚语不攻自破。他用行动回应了外界的疑惑:买铜,是为了让更多人看见、懂得中国铜艺之美,是为了守护和传承这份世代相传的手艺与热爱。 从2004年顶着巨大压力购入125吨铜,到2024年站在国家博物馆的殿堂之上,二十年光阴流转。 如今这座免费开放的江南铜屋和国家博物馆展厅里的件件铜艺珍品,都在无声地诉说着同一个故事:一位老匠人,在时代浪潮中坚守艺术初心的故事。 这份坚守更显分量,也更为恒久。 对此,你怎么看? 来源:朱炳仁:建一座“铜宫”留给历史,是我最大的梦想丨观点——2022年01月16日 媒体滚动

Dou fu ru

会不会招雷劈