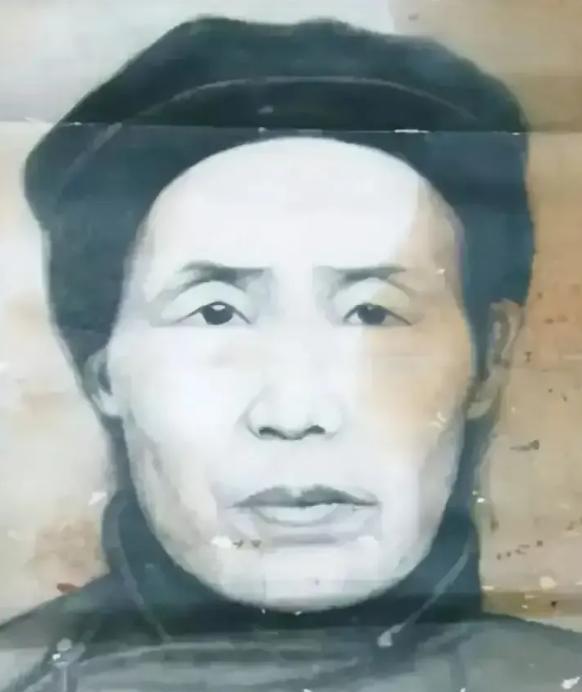

1957年,文学巨匠郭沫若组织了一支考古队,对明代帝王陵进行挖掘。然而,我国唯一一座被挖掘的明代帝王陵在出土后,竟导致3000余件珍宝受损,成为了考古史上最大的悲剧。 1957年的秋天,随着一声沉闷的响动,尘封了三百多年的明定陵地宫石门被缓缓推开。 那一刻,考古队员的心头充满了激动与好奇,然而伴随他们涌入的,还有无处不在的空气——这对于久处幽暗环境的珍贵文物来说,几乎是一场猝不及防的灾难。 灾难是即刻发生的。暴露在氧气和湿气中的丝绸织物,几乎是以肉眼可见的速度开始失去原有的色泽,变得脆弱易碎。 许多曾经色彩斑斓、工艺精湛的随葬品迅速氧化,光泽不再,甚至化为齑粉。 据事后统计,包括具有极高研究价值的万历皇帝龙袍在内,超过三千件地下宝藏在这场与空气的“重逢”中遭受了不可逆转的破坏。 这次发掘后来被许多人痛惜地视为中国现代考古史上的一大憾事。 这场发掘的缘起在一年前。当时文学家郭沫若与历史学家吴晗等人的积极倡导下,一支考古队组建起来,他们的目标宏大——打开明朝帝陵,亲眼见证地下历史。 获得国家批准后,考古队最初选定的目标是明长陵,但挖掘工作进展并不顺利。 就在他们几乎要放弃的时候,万历皇帝朱翊钧的陵寝——定陵——出现了意外的状况,使得发掘重心转向了这里。 定陵是明十三陵之一,安葬着这位毁誉参半的皇帝。朱翊钧即位之初曾倚重名臣张居正推行改革,朝政一度呈现新气象。 然而,其统治后期长期怠政,同时又贪敛成性,积累了巨额财富。因此可以想见,随他长眠地下的奇珍异宝数量何其惊人,这些都是研究明代历史、宫廷生活与手工艺水平的无价之物。 为了找到那深藏地下的入口,考古队员们在大致确定陵寝位置后,向下挖掘了整整27米深。 当他们终于触碰到那扇紧闭的汉白玉石门时,无不为其精湛的工艺和良好的保存状态而惊叹。门旁精雕的石狮,虽历经数百年时光,依旧栩栩如生,默默昭示着墓主人的显赫身份。 石门之后,便是一个即将因开启而面临浩劫的宝藏世界。 然而,那个时代的中国,现代考古学与文物保护技术都还相当稚嫩。郭沫若主持的这支队伍中,并非所有成员都具备专业的考古知识和文物保护技能。 事实上,早在发掘计划提出之时,就有文物专家基于对脆弱文物出土后可能迅速损毁的担忧,表达过审慎的意见。 不幸的是,这些基于科学预见的警告最终被未能充分预见的困难和发掘热情所忽略。 就连郭沫若本人,虽在文学领域声名卓著,但在这次考古工作中一些直接接触文物的行为,后来也受到了专业角度的批评。 定陵发掘付出的惨痛代价,不仅在于大量珍贵文物的损毁,给当时的考古界、史学界带来了难以言说的挫败感,更在于它以一种极端的方式,深刻影响了此后中国的文物保护方针。 它用无可辩驳的事实警示后人:对历史遗存的任何探寻,都必须建立在科学评估、周密计划和充分的技术准备之上。 个人的热忱与声望,终究无法替代严谨的专业操作和对文化遗产的敬畏之心。 否则即便是出于对历史的好奇与求知,也可能在不经意间酿成无法挽回的遗憾。 来源:平安株洲-专家执意挖掘这座陵墓,最终导致文物灰飞烟灭