安康 【"丁义珍式窗口"虽已整改,但服务意识缺失比玻璃隔断更需拆除!】

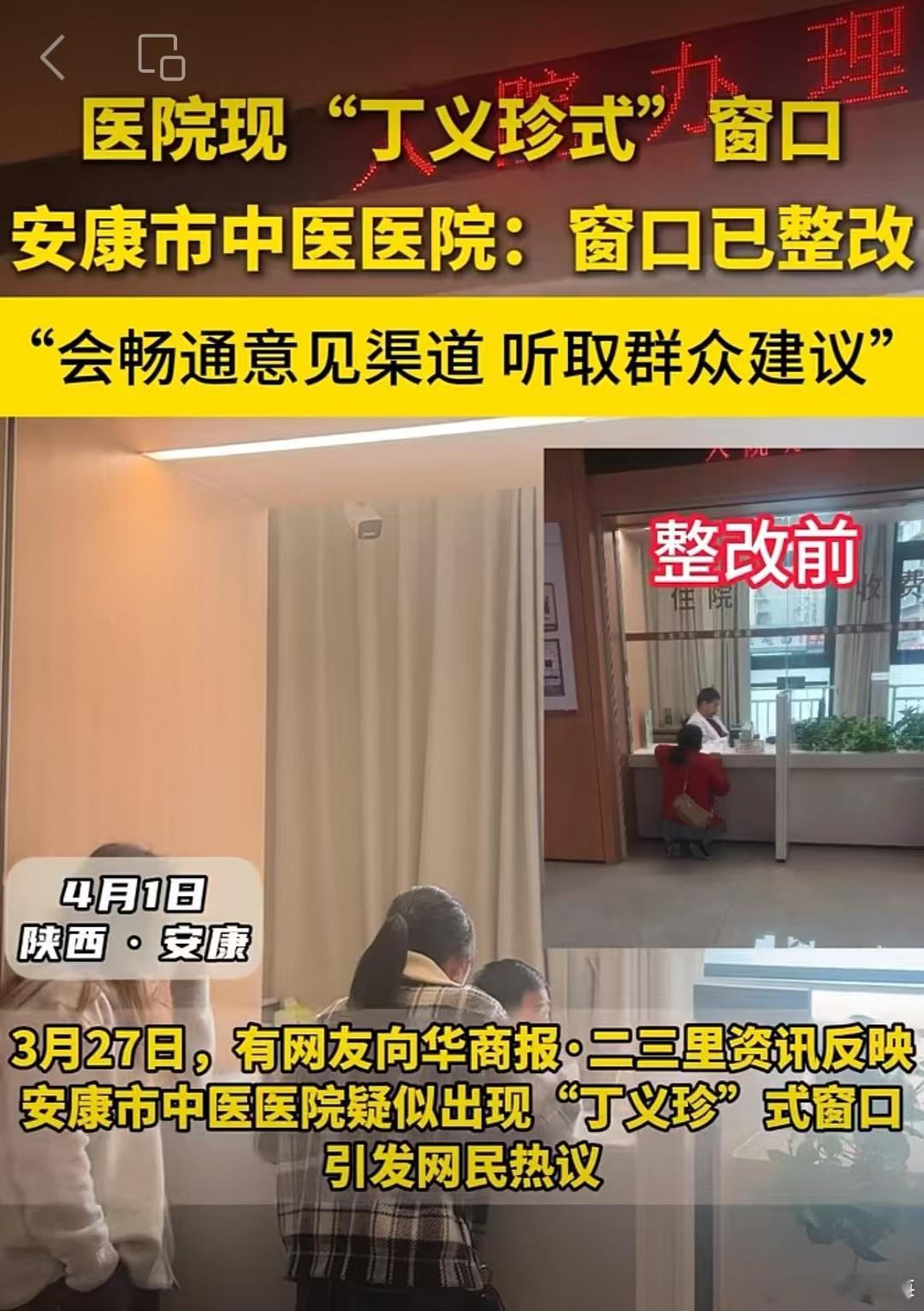

一扇玻璃隔断引发的舆论风暴,在安康市中医医院悄然上演。3月27日,一则关于医院窗口设计不合理的爆料视频让"丁义珍式窗口"这个诞生于《人民的名义》中的特殊名词,再次成为公众关注的焦点。当电视剧中让群众弯腰蹲跪的荒诞场景照进现实,这场看似偶然的舆情事件,实则折射出公共服务领域深层次的结构性问题。

在《人民的名义》热播七年之后,安康市中医医院的服务窗口重现了电视剧里的经典场景:低矮的台面、冰冷的玻璃隔断、需要患者弯腰屈膝的尴尬姿势。这种"反人类设计"在信息化时代重现,暴露出部分公共服务机构仍存在认知盲区。院方所谓"日常工作疏忽"的解释,恰恰印证了服务意识的结构性缺失——窗口高度本应是最基本的人体工程学考量,却在设计之初就未被纳入视野。

更值得深思的是,这类问题往往需要网络曝光才能触发整改。群众正常反馈渠道存在梗阻。安康市中医医院在舆情发酵后才紧急拆除隔断,恰恰印证了日常意见反馈机制形同虚设的尴尬现实。

虽然院方连夜拆除玻璃隔断、加高服务台面的应对措施固然及时,但物理层面的整改只是治标之策。将台面从80厘米加高至110厘米的简单操作,本质上仍是"头痛医头"的应急思维。真正需要改变的是服务设计的底层逻辑——究竟是以管理便利为导向,还是以服务对象为中心?

值得肯定的是,医院承诺全面排查服务设施并畅通意见渠道,这迈出了制度性整改的第一步。但要让承诺落地生根,需要建立常态化监督机制。可以借鉴银行系统的"服务体验官"制度,邀请患者代表参与服务设计;效仿政务服务中心的"好差评"系统,将群众满意度纳入考核体系。

中央纪委国家监委连续五年将整治形式主义、官僚主义列为工作重点的背景下,"丁义珍式窗口"的反复出现犹如一记警钟。这些"看得见的短板"背后,是"看不见的作风"问题。公共服务机构需要建立"预防-发现-整改-反馈"的闭环机制,将群众体验前置到规划设计阶段。

杭州某医院在新建门诊大楼时,邀请残障人士参与无障碍设施验收;深圳行政服务大厅设置"找茬窗口"收集办事痛点。这些创新实践证明,当群众从服务对象转变为共建伙伴,公共服务才能真正做到"民有所呼,我有所应"。

安康这起事件不应止于个案整改。全国2.3万家公立医院、数万个服务窗口,都需要来一次"服务意识体检"。拆除有形的玻璃隔断只需一个夜晚,但拆除横亘在服务者与被服务者之间的无形壁垒,需要持续的制度创新和作风转变。当每个服务窗口都能成为测量民心的温度计,才是对"丁义珍式窗口"最彻底的终结。 缴费窗口患者蹲姿办事,便民服务为何不便民