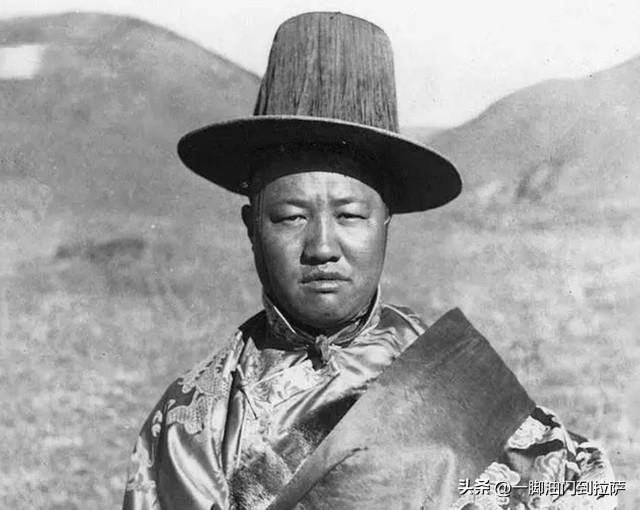

1955年,我军首次授衔的八百多名开国少将中,有一位叫黄正清的藏族将军。 1955年,我军首次颁衔仪式上,数百名新授少将庄严列队,其中一位身着藏装、目光坚定的将军引人注目。他就是黄正清。仪式现场庄重肃穆,但这位来自高原的将领身上,却蕴含着一段跌宕起伏的历史轨迹,其生平经历从青藏高原到川青交界地带,交织着民族传统与近代政治风云的变迁。 1903年,一个原名洛桑泽旺的藏族婴儿在四川理塘的青山绿水间呱呱坠地。他的成长环境虽保留着浓厚的藏族传统,但家庭早在那个时代便开始向汉文化靠拢。黄正清的父亲宫布德主,曾在清末平叛中于混乱局势下与清军周旋,借助当时官制变革的契机改用汉姓,“黄”这一姓氏由此确立。家父在世俗政治中曾担任相当于地方长官的职务,并选择送子女入汉文学校,使得幼年的黄正清在《三字经》《百家姓》等儒家启蒙经典中汲取知识,同时不忘牧民生活的锤炼。 家道突遭变故,年幼的黄正清在九岁时便目睹家产被劫,家族由原先的官宦背景迅速滑落为平民牧户。在那段艰难岁月中,他不仅要放羊牧马,还得在生活磨难中习得坚韧之道。家中命运再起波澜时,一群僧侣找上门来,声称其弟黄正光乃活佛转世。从此,家族因宗教使命被牵引至远离故土的拉卜楞寺。尽管在宗教与世俗权力交织的环境中,家族曾一度看似步入荣耀,但背后的艰辛与风险也悄然积聚。 转眼来到民国乱世,地方军阀横行的年代中,藏区政治局势极为复杂。拉卜楞所在区域因地理位置重要,长期成为各方势力争夺的焦点。军阀马麒对当地采取强硬措施,其部队多次对寺院及藏民进行屠戮与掠夺。面对不断升级的暴力冲突,黄正清在家族担任活佛代理人的背景下,不得不扛起保家卫国的重任。他与父亲联手组织起义队伍,曾带领数万藏民奋起反抗。但由于装备与训练上的劣势,战事虽曾一度取得局部成果,但终究难以扭转局势,部队多次遭受沉重打击。 1925年,冯玉祥的部队进入甘肃,令局势稍有缓和。黄正清借此契机展开政治游说,并多次向北洋政府施压,迫使马麒逐步撤出大部分兵力,使得地方局势暂时趋于稳定。平息暴乱的同时,他在治理拉卜楞地区中,逐步树立起威望,被后人誉为“守护神”。他的身影频频出现在大大小小的藏区聚落中,成为维护地方秩序、促进各族交流的重要力量。 1925年,黄正清在与前来调研的共产党代表宣侠父接触中,听闻了“各民族平等”的理念。此番交流使他开始关注民族团结与进步思想。此后,他与宣侠父携手合作,共同调查军阀暴行,起草反映藏民苦难的文书,并利用政治身份积极参与进步组织活动。两人曾共同组建“藏民文化促进会”,并推动成立地方联合组织,为藏区民众争取更多的权利与利益。在那段艰难的年代中,这一举动不仅为地方民众提供了政治表达的平台,也让外界看到一个藏族将领在民族问题上的责任担当。 1935年红军长征路过藏区之时,国民党命令黄正清派兵截击红军,但他心中已有明确取向,选择以不抵抗和虚报战绩的方式避免正面冲突。在这种微妙的平衡中,他既保全了部队,又通过暗中联络红军,为后来的政治变局积蓄力量。1949年,随着解放军大举进驻甘肃青海,黄正清毅然宣布起义,转而支持解放事业,使地方局势在新政权面前顺势调整。 黄正清在家乡建设和社会治理方面也留下了浓重的一笔。面对落后的经济和低文化水平的现实,他坚持办学兴教,在艰苦条件下创办了藏区首批小学,并多次亲自出任校长。为确保学校师资与经费,他利用自己在地方的影响力,动员内地知识分子赴藏任教,同时出台优惠政策吸引藏民子弟入学。尽管在“河湟事变”及旱灾的双重冲击下,学校一度濒临崩溃,他仍以坚韧的毅力克服重重困难,使得第一届学生得以顺利毕业,为藏区培养出一批新式人才。 从一个牧民家庭走出的黄正清,其人生轨迹从最初的家道中落到后来的担纲守望边陲,在数十年的历史变迁中,他以坚实的行动维护着一方平安。从家族改姓、身处动乱、直面军阀横行,到转向政治斡旋、推动教育发展,他的每一步都深深烙印着时代的印记。在那个纷繁复杂的年代里,黄正清没有依靠个人私利,而是始终以忠诚与担当,履行着保护家乡、促进各民族和谐共处的历史使命。