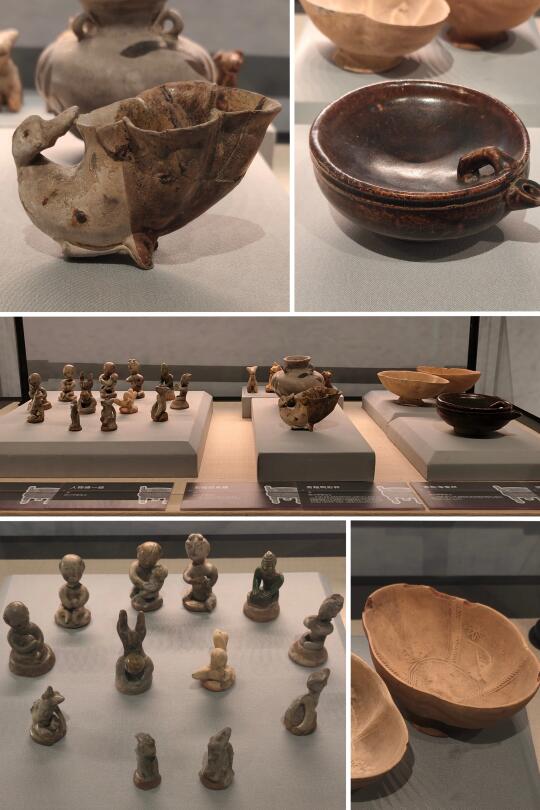

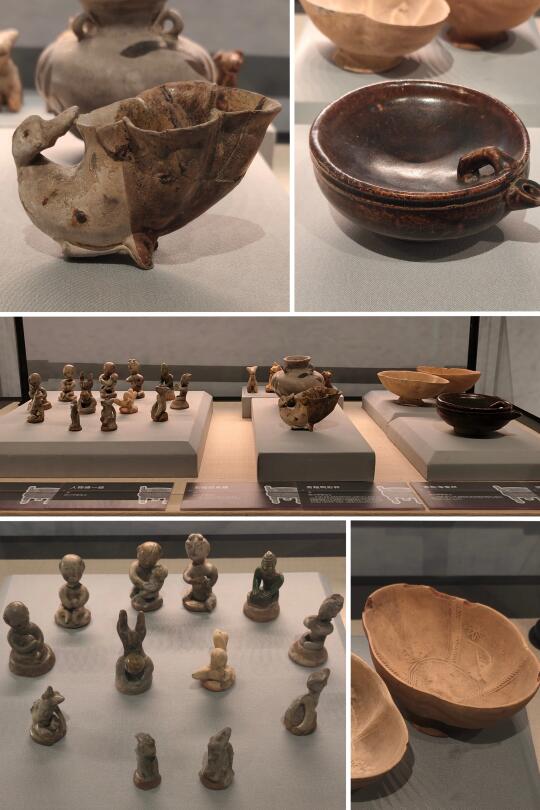

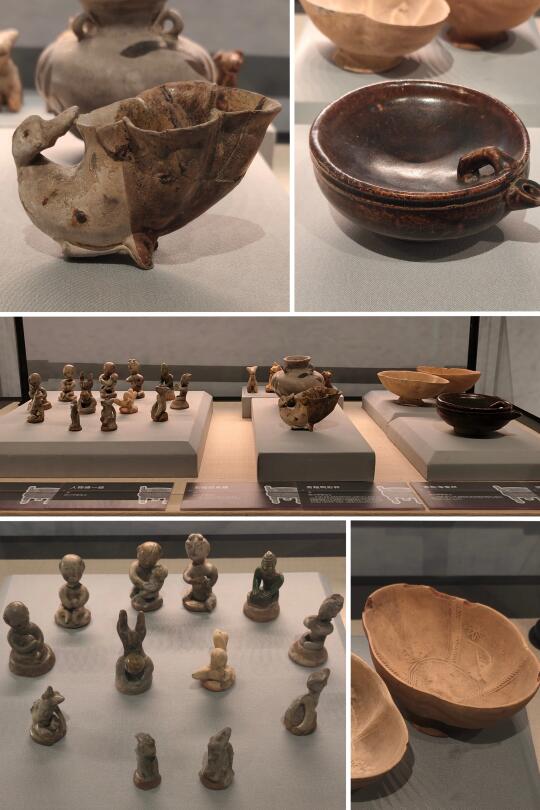

P2-3,青釉鸭形杯

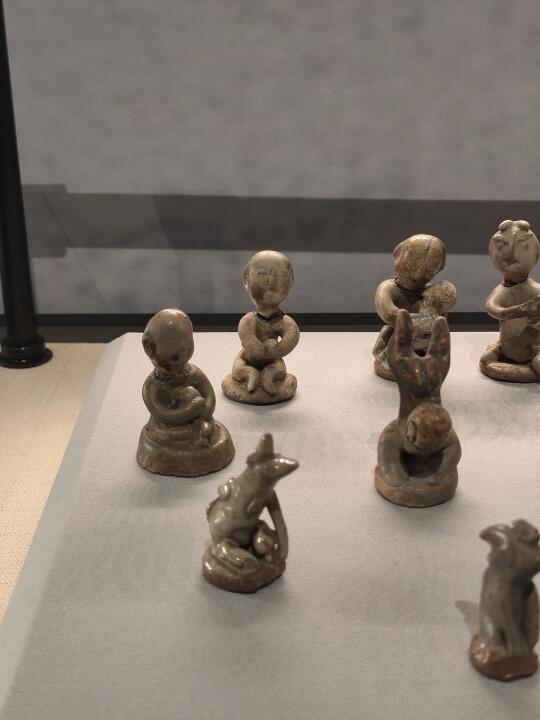

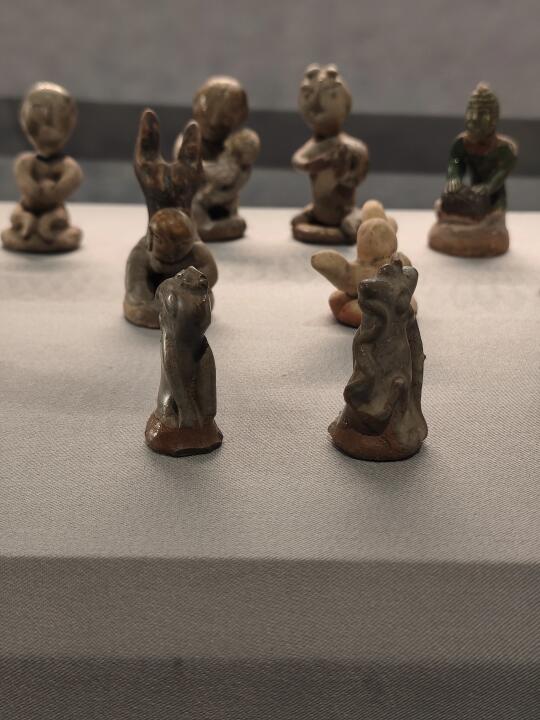

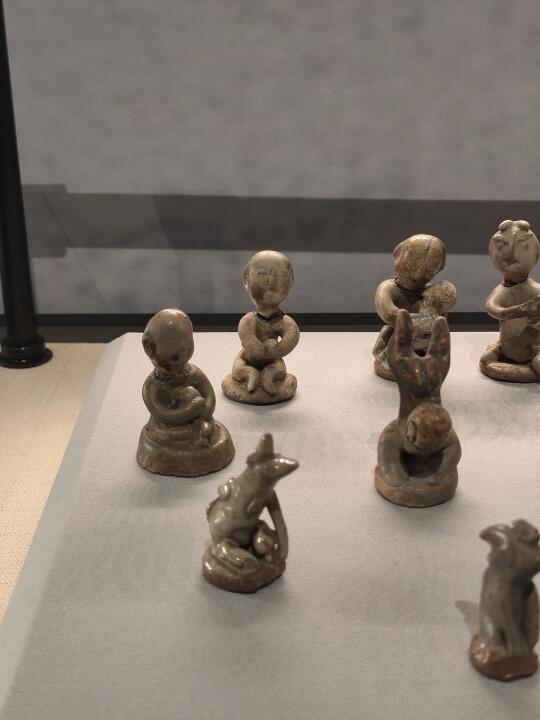

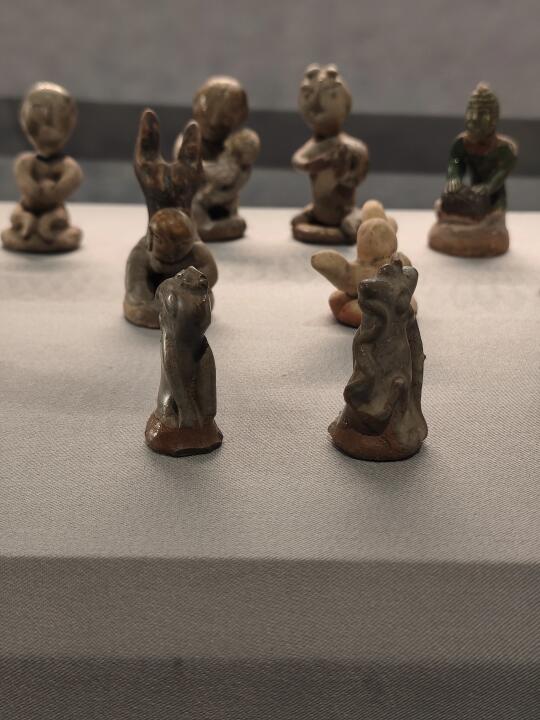

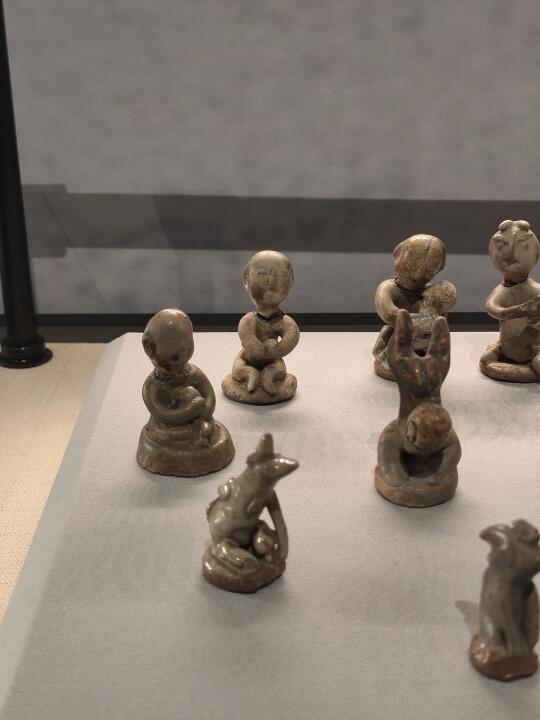

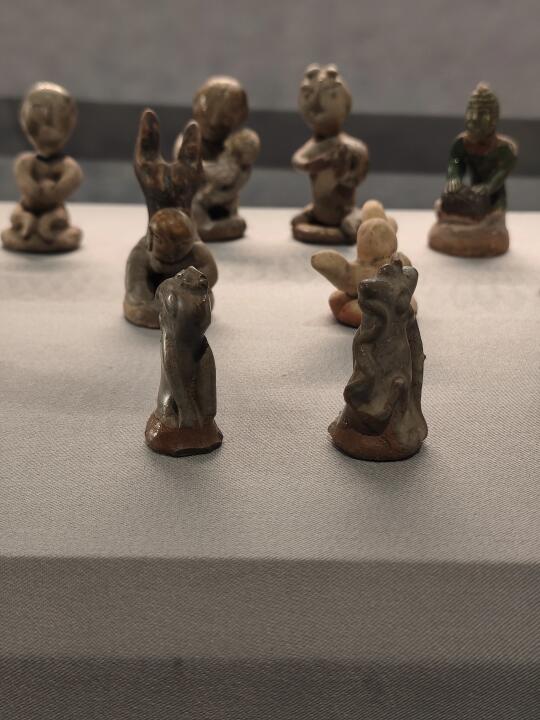

P4-8,人物俑一组

P9-11,动物俑一组

P12-14,彩绘四系罐

P15-16,素胎海棠杯

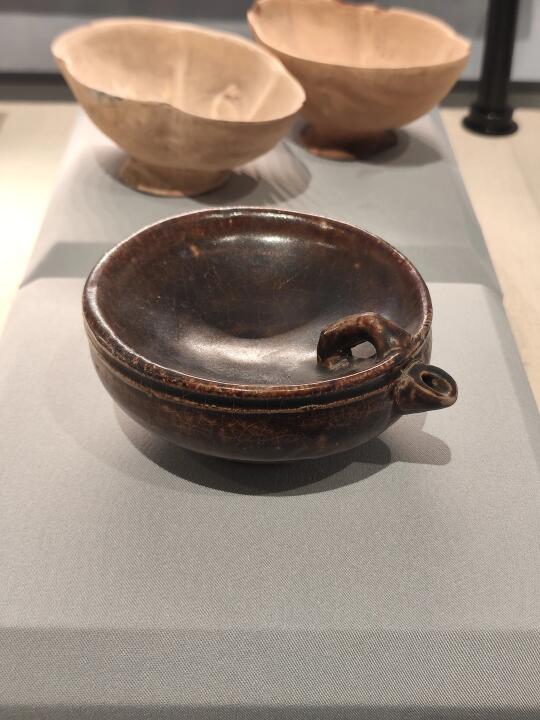

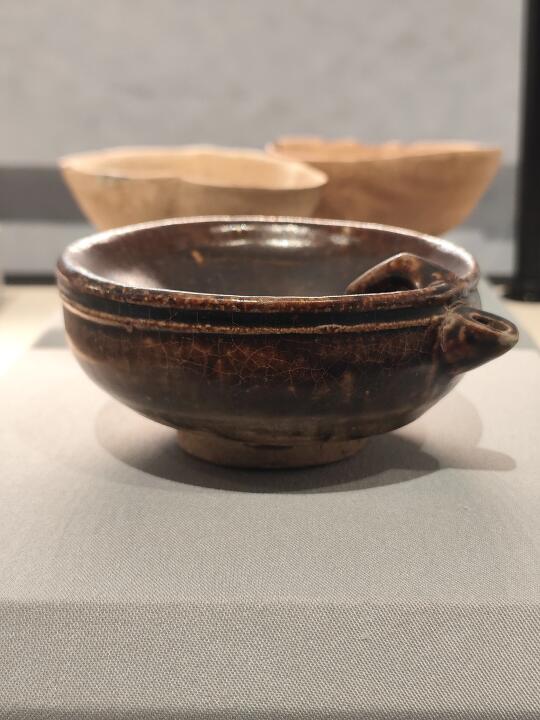

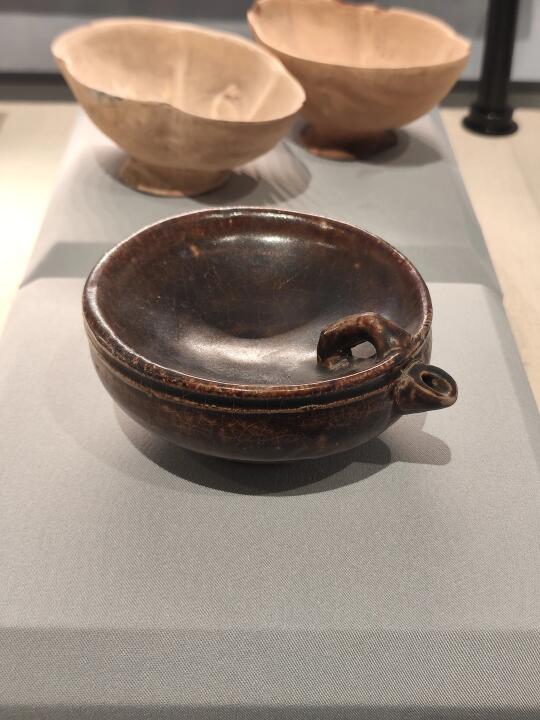

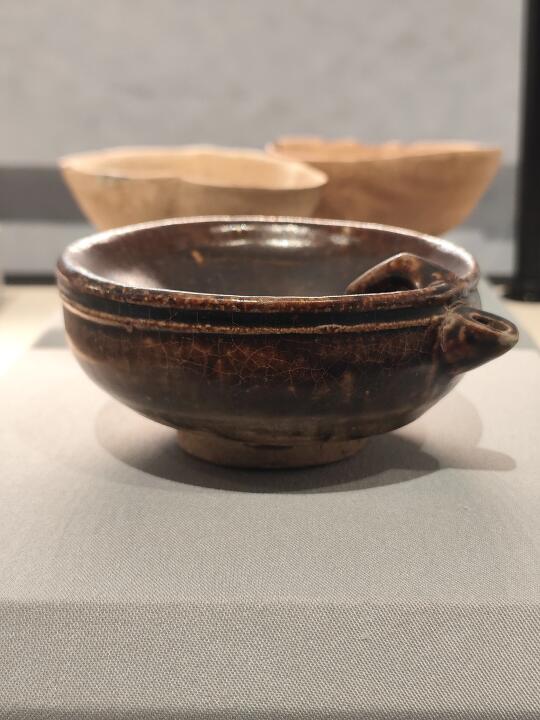

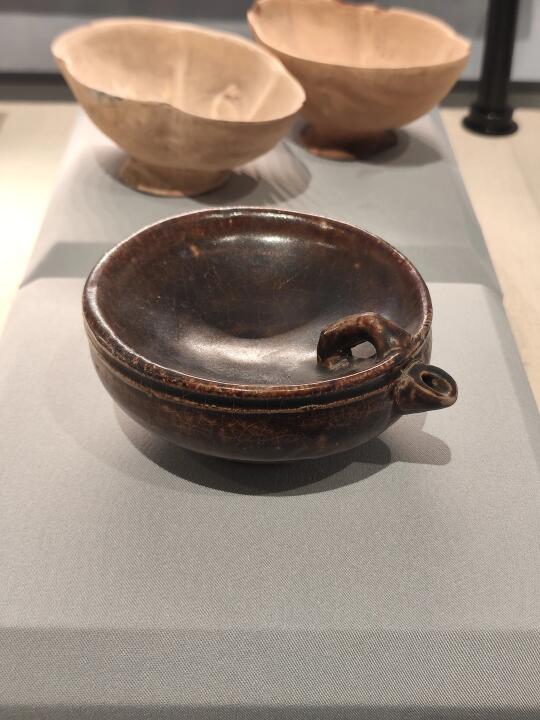

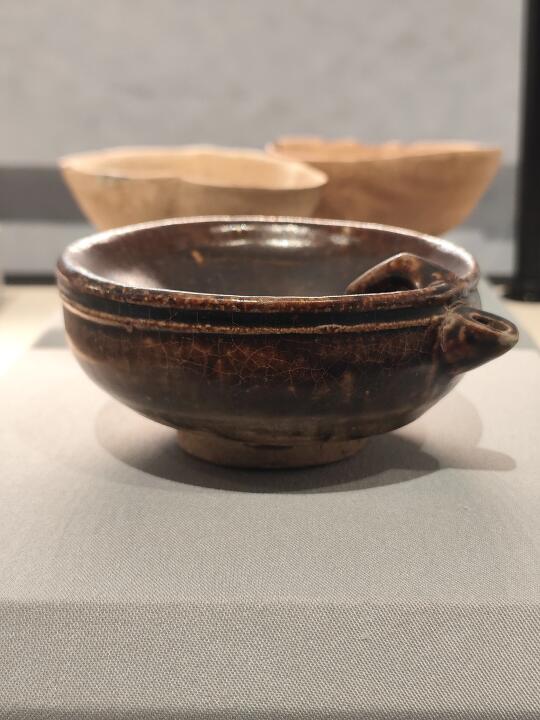

P17-18,酱釉省油灯

【P2-3,青釉鸭形杯】

唐

四川邛窑出土

灰白胎,青釉。由鸭形杯柄与杯足、花瓣形杯口、角形杯身组合而成,整体形态呈现为鸭回头咬尾、蹼足伫立的动作意象,鸭头到尾部扭曲成“U”形,尾部杯口呈四瓣花瓣状,杯口、身、腹各处施青绿釉,鸭身涂有白色化妆土,上施褐色点彩。

一般认为,邛窑鸭形杯借鉴了唐代域外“来通杯”、波斯曲口长杯的若干形式特征。

【P12-14,彩绘四系罐】

唐

四川邛窑出土

口径4.8厘米,底径4厘米,高9.2厘米

灰胎,灰釉。撇口,四系,肩有花纹,圆足。

【P15-16,素胎海棠杯】

唐

四川邛窑出土

红色胎。敞口,尖唇,椭圆形腹,腹身四曲呈四瓣花形,喇叭形圈足,内壁印花,中心为双弧线环绕云鱼纹图案,四周以麦穗纹分割成四块,印鸾鸟、花卉等。

【P17-18,酱釉省油灯】

唐

四川邛窑出土

酱色釉。灯身作碗形,中空,有流,假圈足。灯盏内外施酱釉,灯碗腹部施青釉。

使用时自灯碗的流口注入冷水,起到降低油温和减少油耗的目的,故名“省油灯”。

邛窑是四川盆地境内烧造历史最久、文化面貌最丰富的古代瓷窑遗址,其烧制时代始于魏晋,成熟于隋,盛于唐五代,衰于两宋。

邛窑窑场分布范围较广,集中于以成都平原为中心的四川西部、南部地区,包括邛崃、成都、郫县、大邑、崇州等13个县市,著名窑址包括邛崃十方堂窑、邛崃瓦窑山窑、大邑敦义窑、成都青羊宫窑等,并因其主要窑址发现于邛峡境内而得名。

唐五代时期,邛窑以烧制青瓷为主,高温釉下彩绘工艺取得极大进步,烧制工艺采用先进的匣钵装烧方法。

邛窑彩绘流行褐、绿、黑三彩装饰,后发展至黄、蓝、褐、绿等多色,主要器型有碗、盘、炉、钵、灯、瓶、壶、盂、小型人像和动物模型等,典型纹饰有联珠纹、套圈纹、花卉纹、草叶纹等。

其中,省油灯是邛窑最具代表性的器物,广受文人群体的喜爱,如陆游曾在诗文中说:“书灯勿用铜盏,惟瓷盏最省油。蜀有夹瓷盏,注水于盏唇窍中,可省油之半。”

南京大学收藏邛窑陶瓷数量较多,系上世纪三四十年代金陵大学西迁所得。

南京大学博物馆