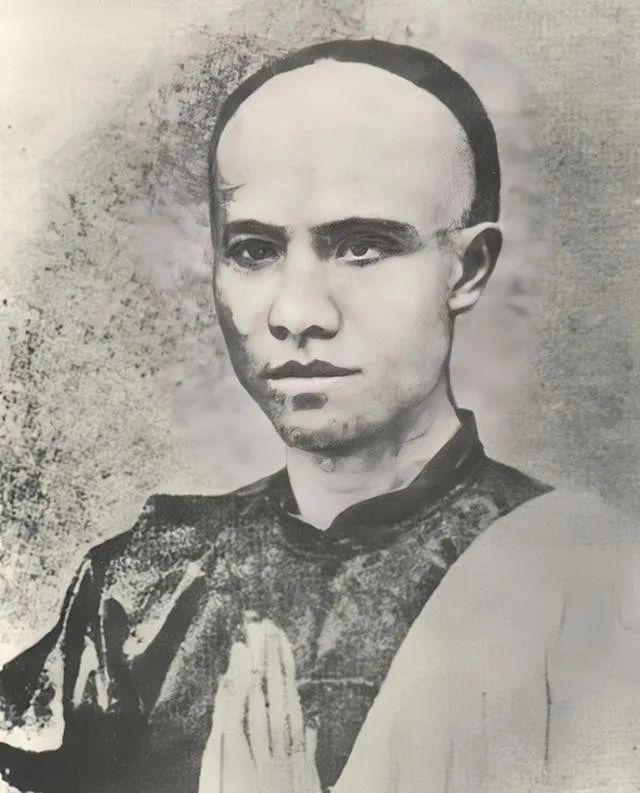

谭嗣同还是举人时,曾写信给老师: 益当尽卖新疆于俄罗斯,尽卖西藏于英吉利,以偿清二万万之欠款……费如不足,则满洲、蒙古缘边之地亦皆可卖。 谭嗣同,这位晚清维新志士的名字,在中国近代史上留下了深刻的印记。他以"我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑"的诗句和慷慨赴死的壮举,成为中国近代史上光辉的革命烈士形象。然而,历史往往比我们想象的更为复杂。在人们熟知的谭嗣同革命义士形象之外,还存在着一些鲜为人知的历史细节,其中最具争议性的莫过于他早年提出的"卖地"主张。 要理解谭嗣同的"卖地"主张,必须首先将其置于晚清特定的历史语境之中。1895年,中日甲午战争惨败,清政府被迫签订了丧权辱国的《马关条约》,向日本赔款白银2亿两,这对已经几近崩溃的清朝财政来说无疑是雪上加霜。清廷在屡次割地赔款后,国力日衰,只剩下一个空壳。与此同时,西方列强虎视眈眈,纷纷在中国寻找自己的势力范围和特权。在国内,清廷对边疆地区的控制力更是捉襟见肘,常年的叛乱和地方势力割据使得中央政府疲于应付。 谭嗣同出生于1865年,湖南湘潭人,其父谭继洵为晚清重臣,曾任江西巡抚。谭嗣同自幼受到良好的传统教育,但他并不局限于四书五经,而是广泛涉猎各类学问。在青年时期,谭嗣同游历了不少地方,这些经历开阔了他的视野,也让他深刻感受到了中国与西方的差距。1889年,谭嗣同考取举人,成为了清朝的知识精英阶层。正是在这个时期,他开始接触西方思想。 谭嗣同的"卖地"主张并非凭空而来,它在很大程度上受到了当时涌入中国的西方思想的影响。英国传教士李提摩太作为广学会总干事,通过出版大量西学书籍,深刻影响了包括谭嗣同在内的中国知识分子。李提摩太曾调查统计出中国上层社会约有4.4万人可以作为广学会的目标读者,他认为影响这些精英就等于影响了整个中国。 《万国公报》等西方出版物成为了传播西方思想的重要渠道,谭嗣同很可能通过这些读物接触到了关于国际关系和国家治理的西方理念,并在此基础上提出了自己的"卖地"构想。值得注意的是,当时不少西方国家在处理类似危机时,确实采取过出售领土以换取资金或保护的做法,这些案例可能也为谭嗣同提供了某种程度的启发。 谭嗣同的"卖地"提议并非孤立存在,它在戊戌变法集团中得到了一定程度的接纳和传播。当康有为为变法所需财力发愁时,谭嗣同的提议给了他灵感。康有为曾向光绪皇帝进言,表示英国一直觊觎西藏却无法得到,如果朝廷愿意放弃这片"蛮荒之地",将能获得巨额资金用于变法新政。这一建议表明,康有为对谭嗣同的"卖地"构想持赞同态度,并将其作为解决变法资金困境的可行方案向皇帝推荐。 在戊戌变法时期,由于谭嗣同被任命为四品军机章京,这一职位使他能够接触到国家最高决策层。尽管其本人缺乏从政经验,却要承担起相当于宰相的重任。这种情况下,谭嗣同将早年的"卖地"思想带入了决策层,并在变法派内部获得了一定的回响。然而,历史上并没有明确记载光绪帝对此提议的具体回应,但从后续的发展来看,这一提议并未被正式采纳实施。 从爱国主义的角度看,谭嗣同的"卖地"主张显然存在严重问题。历史上,左宗棠曾经"抬棺出疆",誓死也要收复新疆,其背后的战略考量是"重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师"。这种对边疆安全与国家统一关系的深刻理解,显示了真正的战略眼光和历史责任感。 相比之下,谭嗣同的提议则显得过于天真和短视。他认为边疆地区"我之力终不能守,徒为我之累贅",完全忽视了边疆对国家安全的战略意义。列强对华夏虎视眈眈,放弃边疆无异于"与虎谋皮、引狼入室、饮鸩止渴"。