1898年,谭嗣同被活活砍了30刀,临死前,他的妻子悲痛欲绝,捶这胸口说:“我想给你留个后!”没想到,谭嗣同听后却说:“你应该很庆幸,我们还没有孩子!”

谭嗣同被杀时,父亲谭继洵官任湖广总督,是个正二品的大官,为何却见死不救?

01 父子立场不同 谭继洵是同治二年进士,师从理学名臣倭仁,恪守程朱理学,仕途完全依附于传统官僚体系,强调"农为本,商为末",湖北巡抚任内以"守成"著称。

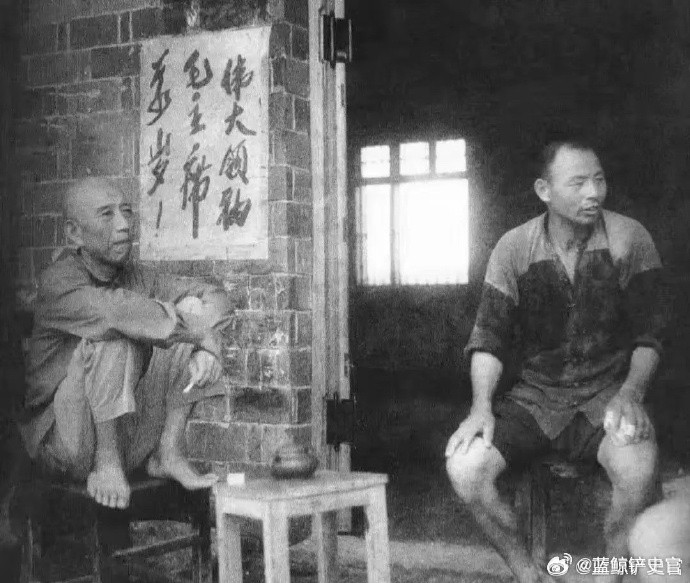

1895年,谭继洵在武昌重建问津书院,特设《朱子家礼》必修课。并且明确反对机器生产:机器所出,夺小民衣食之资;汽笛所鸣,乱天地清淑之气。

1896年,张之洞创办汉阳铁厂,要求湖北每年拨付铁厂经费30万两,谭继洵以"鄂省库储支绌"为由,实际仅拨付18万两。 试生产阶段,张之洞申请追加50万两,谭继洵联合布政使王之春上奏称:"鄂省财力已竭,若再搜刮恐致民变",最终户部仅批拨20万两。

谭继洵深谙"多磕头少说话"的为官之道。1895年致李鸿章信函坦言:"香帅(张之洞)锐意进取,然鄂事终须守祖宗成法,方得长久。"

这种保守性最终在戊戌变法期间演变为立场的根本对立,导致其面对儿子谭嗣同危难时选择自保。

正如古人云:“道不同,不相为谋。” 在那个新旧交替的时代,谭氏父子的立场对立,成为了他们命运的注脚。

02 父子关系不好 谭嗣同10岁时,父亲谭继洵亲授他《近思录》,每日晨课以朱子《小学》为范本。还聘请教练教他骑射。

可惜,1876年谭嗣同生母徐氏病逝,继母李氏掌家,家庭氛围从此发生了巨大变化,父子关系急转直下。

谭继洵长子谭嗣贻早夭,次子谭嗣襄资质平庸,唯有谭嗣同"少倜傥有大志"。

1889年谭继洵升任湖北巡抚后,即着手运作荫袭事宜。按《大清会典》规定,巡抚(从二品)可荫一子入国子监,经考试后可授正六品主事。荫监生需缴"荫照银"1200两白银(约合现在25万元),虽然贵了点,但相较于科举正途仍是捷径。

此时,谭嗣同游历直隶时结识传教士韦廉臣,开始研习西方政体学说,不认同对荫袭制度。

1890年重阳节,谭氏家族祭祀时,谭嗣同当众诵读《辞荫书》:"夫功名者,天地之公器,非一人一家之私产。今以父荫得官,是私天下也!"。

谭继洵听后,气的当场"掷祭器于地,拂袖而去",宣布断绝谭嗣同经济供给。

从此,谭嗣同彻底与家族的传统观念决裂,投身于维新阵营。在此后的7年时间里,父子之间再无书信来往,曾经的亲情纽带变得千疮百孔。

03 担心家族命运 维新派计划要软禁慈禧,谭嗣同是戊戌变法的主谋之一,这可是谋逆大罪,在当时是要被诛九族的。 谭继洵尚有次子谭嗣襄需保全,其家族在湖南浏阳有田产2000余亩,宗族人口逾百。 别说捞人了,搞不好,整个家族都得陪葬。

而且,当时的戊戌六君子中,杨锐是湖广总督张之洞的学生,张之洞为了捞他,找了荣禄、盛宣怀各个军机大臣,未能成功。

还有一个叫林旭,他老婆是沈雀英,沈雀英的祖父沈葆桢是两江总督太子太保,沈葆桢的岳父是林则徐,官最小的是林旭的岳父,那也是官拜河南布政使,二品官。

谭继洵深知自己的力量更为薄弱,成功营救谭嗣同的希望极为渺茫。

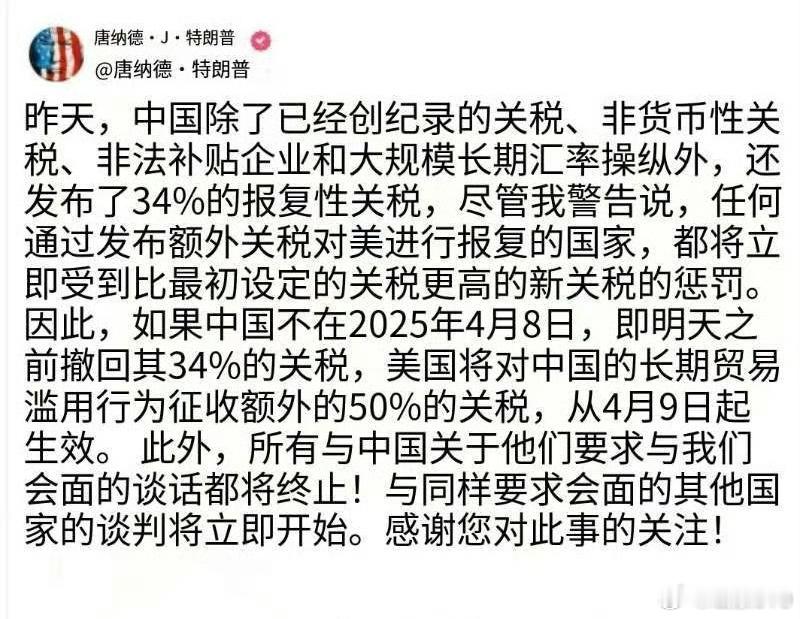

04 杀的太快了 9月24号抓的人,9月28号就被拉到菜市口处斩,根本就没有按照规定的程序来。

张之洞得知后大惊,直接询问刑部过了几堂,怎么说砍就砍了呢?在当时,哪怕强盗喊冤,也得重新审,不可能这么快。

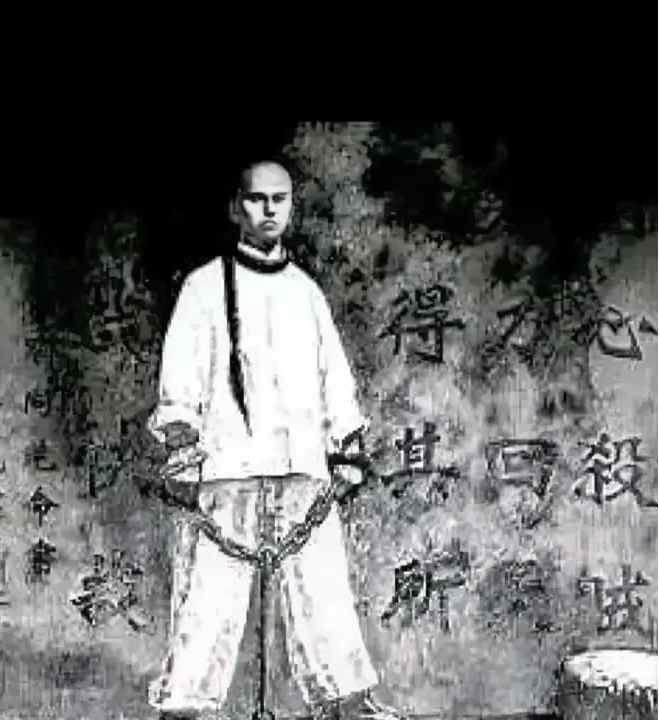

原来,慈禧知道这帮人的背景大,杀晚了,真有可能就杀不了。于是,慈禧太后为了缓解心头之恨,直接下密旨,用钝刀枭首。谭嗣同被砍了30多刀才咽气,全过程都十分血腥残忍。

其实,康永为梁启超能跑了,谭嗣同也是有机会跑,父亲也曾拍仆人给他送信。可是,他担心父亲,自己跑了,父亲还在湖南为官,我不能让他为我背锅。另外,他也在以死明志,他说:各国变法无不从流血而成。今日,中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。如果要流血,就从我谭嗣同开始!

慈禧9月21日开始抓人,9月24日才抓到谭嗣同,这3天时间,谭嗣同一直待在会馆,他连夜模仿父亲的笔迹,写下了7封信,都是以父亲的口吻大骂自己大逆不道,断绝父子关系。

可惜,这些信件虽然保住了族人的性命,却也付出了惨重的代价:浏阳祖产2000亩被抄没,族中7名生员遭革功名,谭继洵被革职后抑郁而终。其临终绝笔"不敢望代,不忍言继",既是为子谭嗣同辩护,亦是自我开脱。

谭继洵幕僚梁鼎芬曾感叹:谭氏父子,一为旧时代守墓人,一为新时代盗火者,虽血脉相连,实水火不容。

但是,有的人死了,他还活着。谭嗣同死了,他把光明的种子,撒向了黑暗的天空。 他教了两个学生,一个叫做杨昌继,一个叫做蔡锷。杨昌继有个学生叫毛泽东,蔡锷有个学生叫朱德。

谭嗣同舍生取义,其精神当万古流芳,永远值得后人敬仰和铭记。