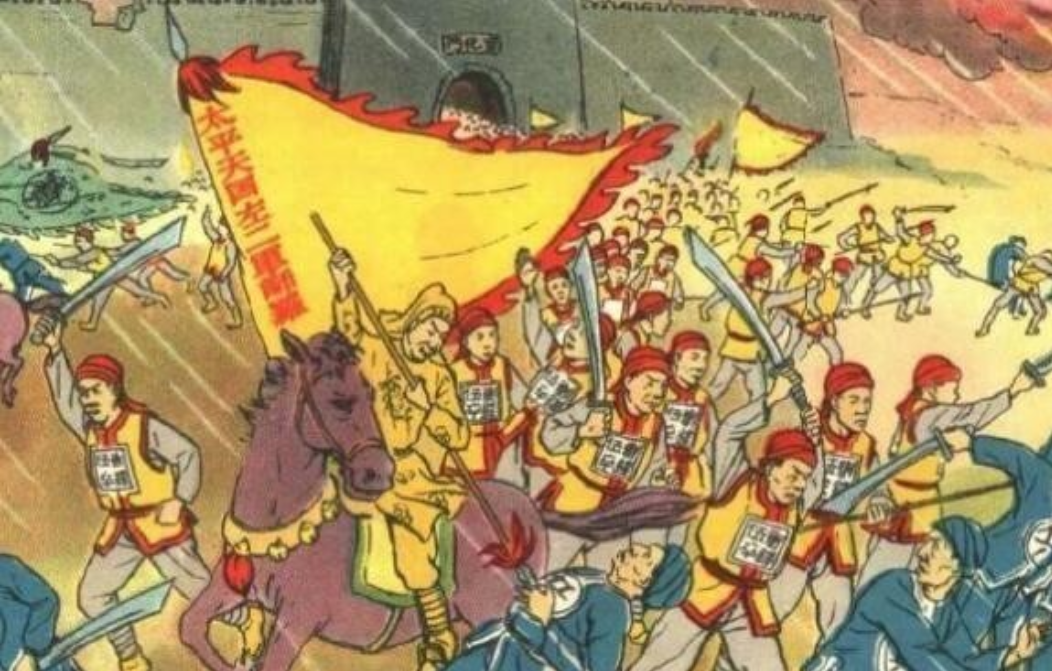

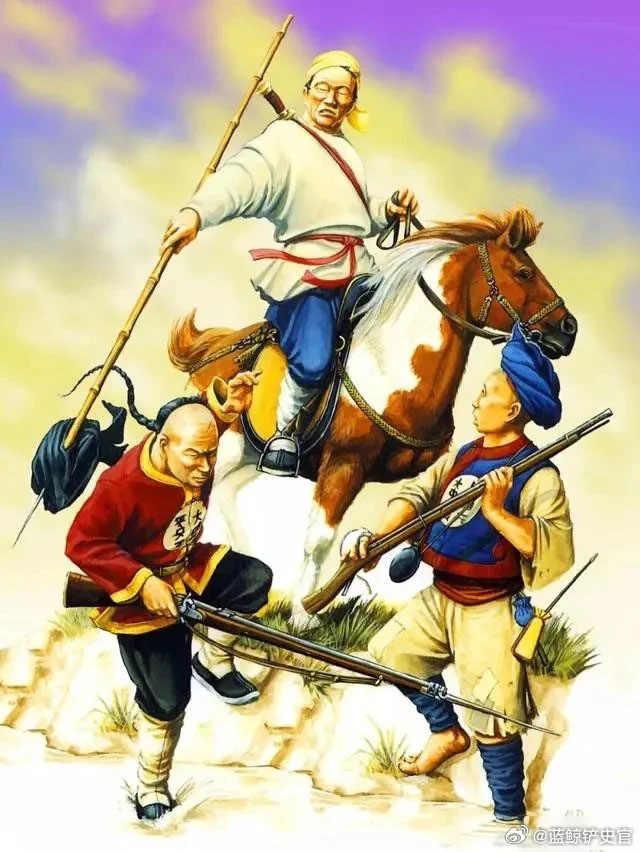

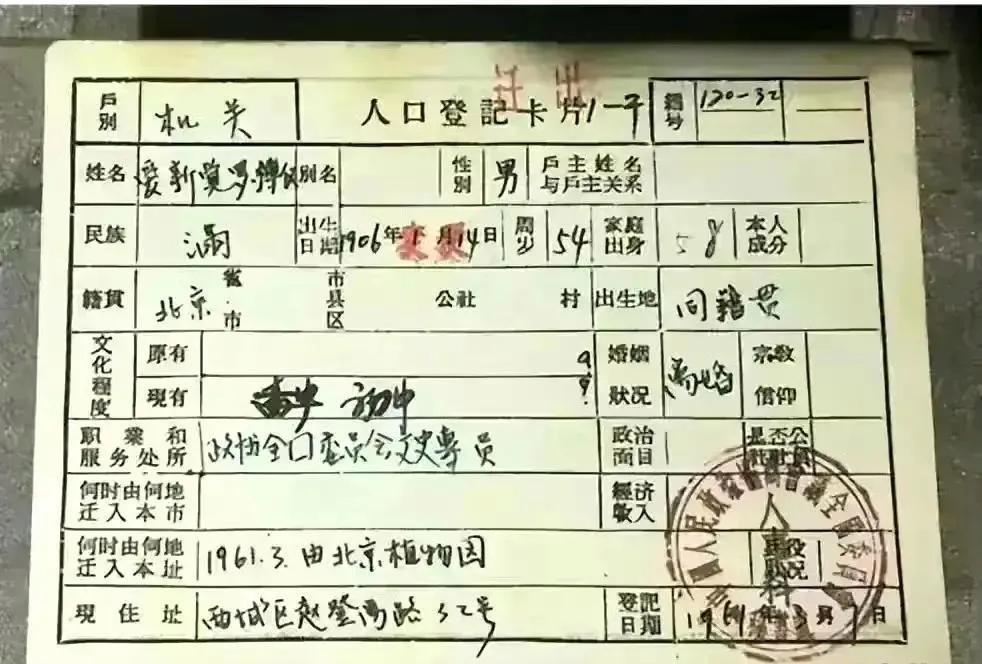

1865年,晚清名将僧格林沁,在追剿捻军的战斗中遭遇伏击,身受重伤的他躲进了麦地,但运气很差劲,被一个16岁的捻军小兵张皮绠发现,随即手起刀落砍下了脑袋。 僧格林沁被誉为“清朝最后一位武士”。 僧格林沁来自科尔沁部落,他的祖上曾是成吉思汗家族的后裔。 他的父亲靠放牧维持生计。 他天资聪颖,十二岁时就已开始学习文化。 1825年,蒙古科左后旗的郡王去世,因无子嗣,清朝道光皇帝亲自挑选继承人。 僧格林沁被选为新郡王。 此后,他被送至北京。 道光皇帝的亲姐姐是他的嗣母,他不仅成为了道光皇帝的外甥,还是咸丰皇帝的表兄弟。 僧格林沁开始与皇子们一同接受教育。 他后来成为咸丰皇帝时期禁军的统帅。 太平军的侵扰已使得满族八旗几乎溃败,许多军力和资源的重担转移到了蒙古骑兵肩上。 在天津,僧格林沁成功地击退了太平军的进攻,并且成功俘获了北伐太平军的主将林凤祥。 接下来的两年里,僧格林沁与曾国藩一道,合力抗击太平军,最终彻底击败了北伐的太平军残余部队,俘虏了太平军的将领李开芳。 咸丰皇帝对其表示极高的赞赏,赐予他“博多罗巴图鲁”这一蒙古语的称号。 随后,他又被封为“博多勒噶台亲王”,这是一个“世袭罔替”的封号。 另一方面,尽管曾国藩在南方多次立下赫赫战功,但作为汉人,他一直未能获得朝廷的完全认可。 咸丰皇帝曾一度因曾国藩的汉族身份而对其保持怀疑,甚至在任命他为湖北巡抚后,又迅速撤回成命,只能授予虚职。 1856年,第二次鸦片战争爆发。 在大沽口,英法联军的舰队进逼天津。 僧格林沁毅然决然地提出必须全力抵抗,甚至主动向咸丰皇帝提出调动全国资源,加强防御。 最终,僧格林沁被任命为天津防务总指挥。 1859年,英法联军再次集结进攻,僧格林沁指挥清军进行了反击。 清军成功击沉了英军的五艘战舰,重创了英军海军。 然而,在1860年,英法联军突破了北京的防线,进攻了通州和八里桥。 僧格林沁统领一支蒙古骑兵部队和数千步兵,投入到这场战斗中。 英法联军配备了先进的火器,如前膛燧发枪、线膛火炮等,战术上采用了最新的排阵和空心方阵。 管如此,僧格林沁依然指挥着蒙古骑兵不断发起冲锋,甚至一度接近敌人的指挥部。 然而,在火炮和步枪的猛烈攻击下,蒙古骑兵的阵容被彻底摧毁。 僧格林沁的抵抗让法军官员为之震撼。 法国中尉保罗·德拉格朗热也回忆道,蒙古骑兵即使在炮火中倒下,似乎也会从灰烬中重新站起来。 清军旗手在炮火中依然坚持不动,牢牢把持着传达命令的旗帜。 战斗结束后,尽管清军全军覆没,僧格林沁却并未因此失去清朝朝廷的信任。 第二天,咸丰皇帝仓促撤离至承德。 与此同时,英法联军迅速占领了圆明园,并在此放火焚烧。 僧格林沁战败后不到两个月,清廷再度将其任命为亲王,并让他率军北上与捻军作战。 这一年,僧格林沁刚好迎来了五十岁。 作为大清帝国的最后一位武士,他一如既往地投身到接下来的战斗中。 僧格林沁不顾身心疲惫,继续领军与捻军进行殊死搏斗。 即便是在连日行军后,身体疲惫到连马缰绳也无法握住,他依旧毫不犹豫地指挥作战,与士兵同吃同住。 然而,作为满蒙贵族的僧格林沁,心中却始终鄙视湘军和淮军这些从地方团练起家的汉族军队。 这种民族情感,成为他与曾国藩、李鸿章等汉族将领之间矛盾的根源。 1865年,他在连续数十天的急行军后,放弃了步兵,亲自率领骑兵继续追击捻军。 捻军则步步引诱,最终在山东菏泽的高楼寨将僧格林沁的部队包围。 虽然他奋力突围,但最终在一片麦田中被捻军小兵张皮绠杀害。 清廷痛惜不已,继而在僧格林沁遗体运回北京后,由同治皇帝与慈禧太后亲自祭奠,并追赠其谥号“忠”,将其列入太庙。 之后,他的灵柩被送回故乡安葬。 1948年,僧格林沁的王陵遭毁,但“木洛混”家族的后人,依旧坚守职责,世代守陵。 参考文献: [1]王栋.上帝最后的“折鞭”:第二次鸦片战争中的僧格林沁与蒙古骑兵[J].军事文摘,2023,(09):66-70.