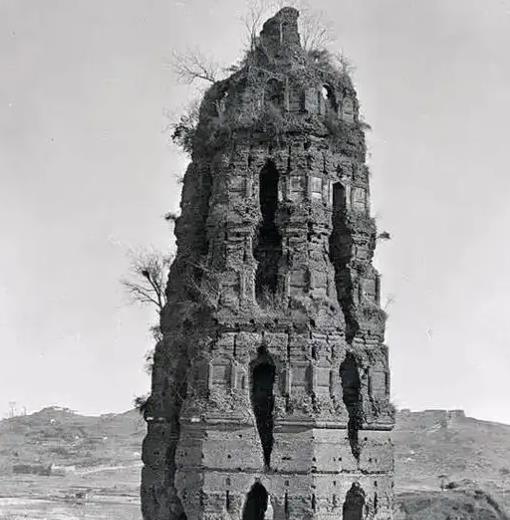

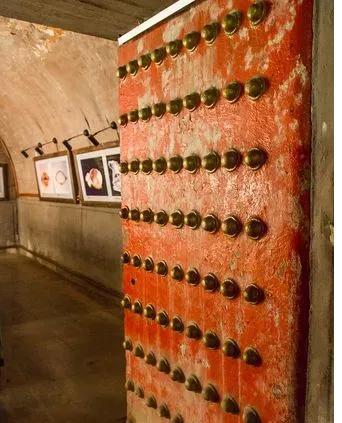

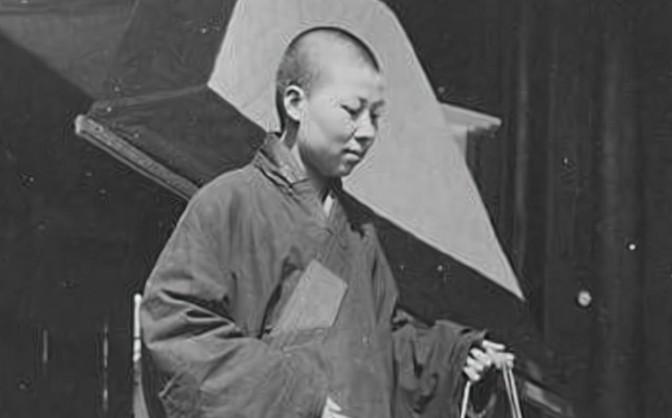

1924年,雷峰塔突然倒塌。人们害怕白蛇出塔,百年后,考古专家挖开了雷峰塔的地宫,没想到,在地宫的宝盒里竟然发现了一条白色的小蜈蚣。 在清末至民国初年,雷峰塔的砖块曾被许多人视为宝物,尤其是在民间,流传着一些说法,说塔砖能辟邪、宜男、利蚕等,成为了风水物品。 于是,一大批塔砖被偷盗、挖掘,甚至有人将砖块磨粉,希望能用这些粉末来驱邪镇煞。 雷峰塔的塔基逐渐空虚,而塔身所剩下的砖石,在时光的侵蚀下,也越来越不稳。 1924年那一晚,整个塔身最终因支撑不住,巨大的压力倒塌。 这座曾经屹立的历史遗迹,瞬间成为了被抢掠和无情遗弃的对象。 随着塔倒塌的消息传开,最初的社会反应充满了恐慌。 许多民众依旧心心念念着《白蛇传》的故事,特别是其中的白蛇精——白娘子。 对于一些人来说,塔的倒塌仿佛意味着,白蛇精的“复活”。 他们认为这是一种“白蛇出塔”的预兆,预示着什么无法名状的灾难,恐慌情绪蔓延开来。 与此相对的,则是一些见机行事的人,趁着这次塔倒塌,疯狂抢夺塔砖。 商贩和普通百姓纷纷涌向倒塌的塔址,有些甚至将塔砖磨成粉末,去卖给那些迷信的人,声称这些粉末能镇宅辟邪。 这时候,雷峰塔的历史、文化价值完全被抛诸脑后,剩下的,只有对财富的疯狂追逐。 2001年,为了恢复雷峰塔的威仪,与历史意义,杭州开始了重建计划。 这一过程,是对建筑的重建,更是对这座历史古塔的文化复兴。 考古学家为了配合重建工作,开始进行抢救性发掘,探查塔址的遗址。 在这个过程中,震撼的发现开始浮出水面。 2001年,考古团队终于打开了,雷峰塔基底下的地宫。这座地宫位于塔基的中心位置,被一块重约750公斤的巨大石块封锁着。 为了进入地宫,考古人员不得不费尽心力,才能挖掘出入口。 地宫内部十分狭小,只有大约0.5米宽、0.5米长、1米深的空间,这让人不禁感到,它的秘密似乎藏得更深。 进入地宫后,考古人员发现了大量珍贵的文物。 其中,重要的便是铁函、阿育王塔、佛像、开元通宝等历史遗物。 引人注目的是被放置在,铁函内的“佛螺髻发舍利”,这颗舍利是吴越王钱俶,在977年建塔时所供奉的佛教圣物,象征着对佛教文化的崇敬和信仰。 这颗佛螺髻发舍利,被精心安置在金棺中,周围还有金银装饰,显示出当时对于,佛教至高礼制的尊重。 随着对地宫的进一步挖掘,考古学家还发现了,鎏金银质的阿育王塔,这让人,对当时的建筑工艺,和宗教信仰产生了,浓厚的兴趣,也揭示了五代至宋时期的建筑,和文化特征。 这些出土文物,特别是佛螺髻发舍利,是考古学家眼中的宝贵遗物,更是文化遗产的见证,是中印文化交流的历史桥梁。 令人震惊的是,围绕这些发现所引发的“白色蜈蚣”传闻。 在报道和一些目击者的口中,曾有提及,当考古人员打开金棺时,竟然发现了一条白色的蜈蚣。 这条蜈蚣在放入玻璃器皿后,神秘消失了,这一事件迅速传开,引发了关于“白蛇镇压失败”的种种猜测。 有人说这条蜈蚣是“法海遗留的镇塔之物”,甚至有报道称,这条蜈蚣代表了,白蛇精的复生或塔的倒塌。 实际情况并非如此,没有任何官方记录,或科学证据表明,地宫内曾有这样的生物存在。 参与发掘的专家和全程录像的电视台资料显示,金棺内唯一的遗物,是佛螺髻发舍利,并未有任何昆虫的踪迹。 科学家们推测,所谓的“白色蜈蚣”,很可能是因为铁函长时间,处于潮湿封闭的环境中,导致虫类幼体在其中孳生。 这些幼虫由于长时间避光,呈现出白色,和蜈蚣的形态相似。 这些传闻,基本上可以被解释为,对神秘事件的附会,和对《白蛇传》的文化心理投射。 至此,“白色蜈蚣”成为了一个历史,与传说交织的都市传说。 它并非历史的真实,而是民间对神秘现象的想象和推测,这些故事随着时间的流转,逐渐在民众心中形成了神秘色彩,也成了文化心理的一部分。 随着雷峰塔的重建,这座古塔再次屹立在西湖之畔。 2002年,按照南宋时期的设计,雷峰塔终于完成了重建,这次重建,除了恢复塔的原貌外,还增设了《白蛇传》主题元素,将这段历史与文化巧妙结合。 如今的雷峰塔,成为了西湖“雷峰夕照”景观的核心,吸引着成千上万的游客前来参观。 雷峰塔地宫的出土文物,无论是佛螺髻发舍利,还是阿育王塔、金棺等遗物,都为研究古代社会提供了宝贵的实证资料。 揭示了吴越国的崇佛历史,也为我们了解中印文化交流,提供了窗口。 参考资料: 《雷峰塔考古发掘报告》杭州市文物考古研究所,2005年。