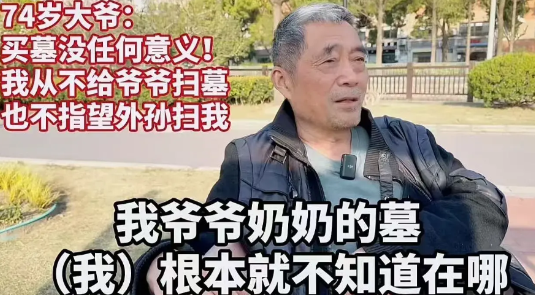

上海一位74岁的退休大爷语出惊人:“买墓完全是浪费钱!我从不给爷爷扫墓,也不指望子孙给我扫墓,人死如灯灭,骨灰撒江河就挺好,何必花几十万买块地,每年还得交管理费,不交说不定哪天坟头就没了……”

这位徐大爷是位老干部,在公园闲聊时,面对年轻人关于清明祭扫的提问,他直言不讳:“活着的时候对他好才是真孝顺,死了搞形式有啥意义?我跟子女说了,我走后千万别买墓地,纯属糟蹋钱!”见年轻人一脸困惑,徐大爷解释道:“我父亲那辈的墓,我每年都得交管理费,等我走了没人续费,人家说不定就给平了!我爷爷奶奶的坟在哪儿我都不知道,扫墓给谁看?现在墓地贵得离谱,几十万砸下去,不如撒江里痛快!”

年轻人将这番话发到网上,瞬间引发网友激烈争论。有人坚决反对:“墓地是逝者的归宿,是生者的念想,扫墓烧纸不是迷信,是文化传承,是血脉相连的仪式感!”也有人拍手叫好:“大爷活得通透!50年后谁还记得谁?骨灰撒了干净,活着孝顺比啥都强!”更有网友感慨:“扫墓怎么是做样子?爷爷奶奶走了二十多年,我每年清明都去,那是刻在骨子里的思念啊!”

争议背后,折射出传统殡葬观念与现代现实的碰撞。支持者认为,墓地承载着家族记忆,是慎终追远的精神寄托;反对者则直指痛点:天价墓地让普通人“死不起”,山上祖坟代代累积,清明扫墓成了“爬山大赛”,既费钱又费力。有网友提议:“不如建祠堂立牌位,存照片记生平,既环保又方便后代祭拜。”

事实上,殡葬改革早已成为社会议题。一方面,传统土葬占用土地、浪费资源的问题日益凸显;另一方面,树葬、海葬等生态葬法逐渐兴起,但受观念、政策等因素制约,推广尚需时日。正如徐大爷所言,与其在墓地上攀比烧钱,不如在生前多些陪伴;但清明扫墓的意义,或许正在于那份“记得”的温情——无论形式如何变迁,对逝者的追思、对生命的敬畏,始终是人性中不可磨灭的闪光。

那么,面对“入土为安”的传统与“厚养薄葬”的现代理念,您更倾向哪种选择?是坚守祖坟青烟的仪式感,还是拥抱更自由的告别方式?

陽駟爺

哦,他传成绝户了。

小华

名为扫墓,实为踏青。杭州那,上完坟,贡品吗(可吃食物),喝喝酒,就地进肚。白蛇传有这段故事。