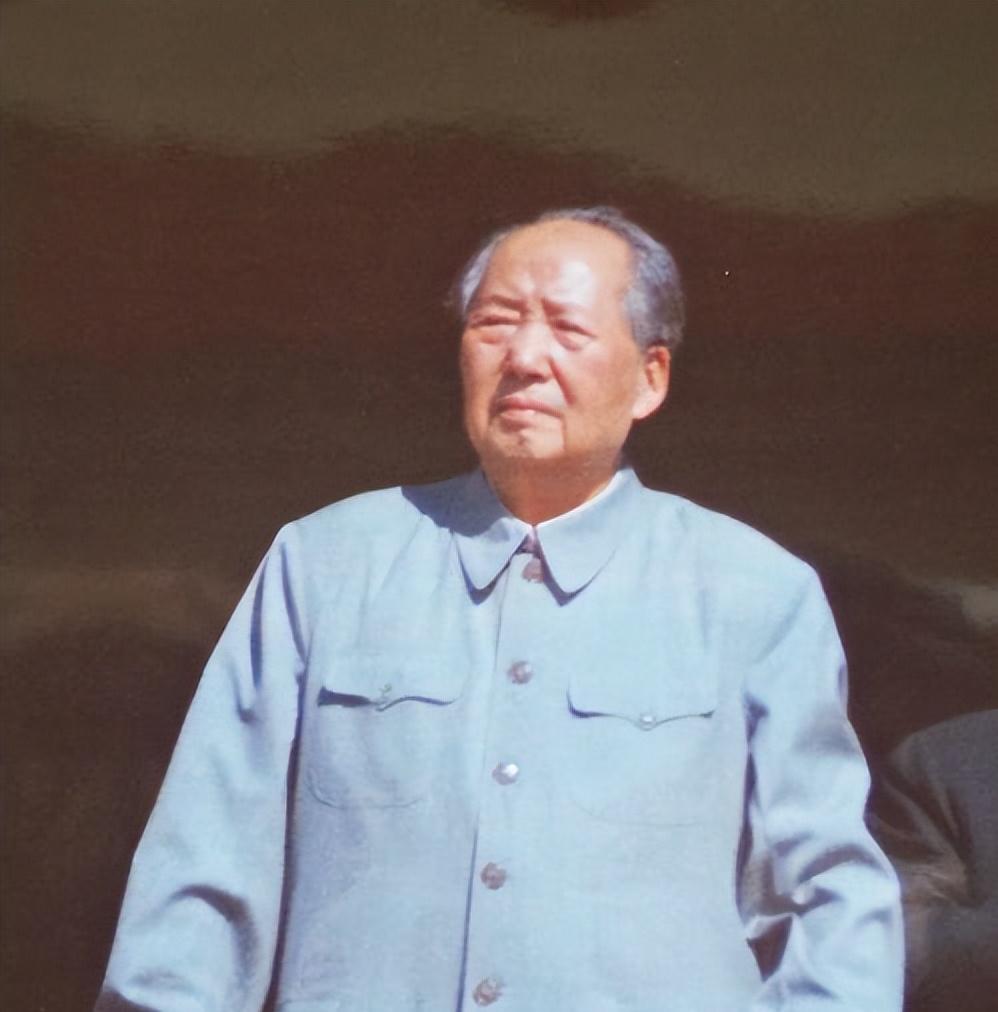

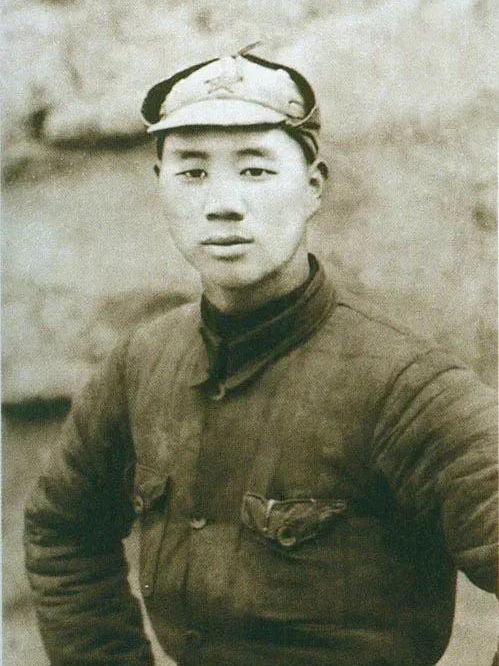

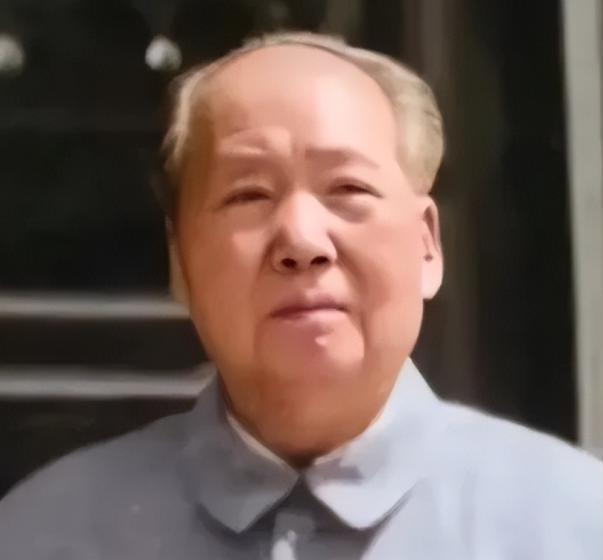

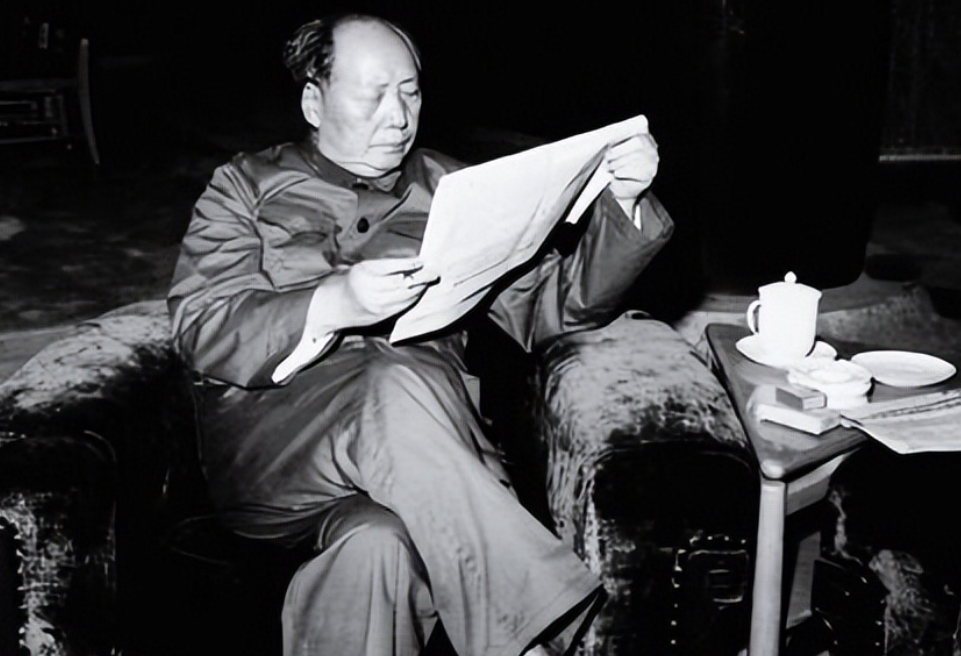

1964年,毛主席观看京剧《奇袭白虎团》,期间好奇地问道:“剧中严伟才确有其人吗?现担任何职?”随行人员支支吾吾地说:“副连长。” 《奇袭白虎团》是山东省京剧院的经典剧目。 其源起于朝鲜战场上的一段传奇故事,通过京剧这一形式,将抗美援朝战争中的英雄事迹呈现于舞台。 抗日战争时期,杨育才成为了阎锡山部队的传令兵,直到1949年部队被解放军俘虏后,他加入了中国人民解放军。 在加入解放军后,杨育才成为了侦察员。 1950年,杨育才随着部队进入朝鲜。 杨育才在侦察工作中屡屡立下战功,多次深入敌后。 由于其胆大心细,杨育才被任命为侦察排副排长。 1953年,停战谈判的氛围逐渐升温。 为了争取谈判的有利位置,中国人民志愿军计划发动一次反击。 杨育才所在的68军203师607团被指定为攻占“白虎团”阵地的主力。 这支被誉为南朝鲜首都师第一团在战斗力上非常强悍,拥有美军的支援和大量重型武器。 如果直接进攻,损失将会极其惨重。 为此,指挥官决定派遣一个侦察小分队通过伪装袭击敌人的指挥中枢,打乱敌人的指挥系统。 杨育才挑选了10名经验丰富的侦察员,并带上两名朝鲜人民军联络员。 整个小分队装备了手枪、冲锋枪、手雷等武器。 杨育才身穿美军军服,戴上美式钢盔,脚蹬大头皮鞋,而其他队员则穿上南朝鲜军服。 金城战役正式爆发。 杨育才和他的侦察小分队悄悄穿插进入敌人的阵地。 一路上,他们小心翼翼地避开敌人岗哨。 然而,敌人警惕性极高。 就在行进过程中,杨育才发现队伍后有一个多余的身影。 经过调查,发现是一个南朝鲜军队的传令兵,因战斗压力逃离阵地,误以为杨育才是自己人。 通过询问俘虏,杨育才得到了敌军的口令:“古伦姆”和“欧巴”。 位于二青洞西南山谷的白虎团团部周围悬崖峭壁环绕,只有一条狭窄的山路可通行。 杨育才指挥的侦察班悄无声息地接近了敌人驻地。 他们发现,团部外围被铁丝网围起,内部停满了30多辆敌军车辆。 灯火通明的大木屋正是敌军高层会议的场所,白虎团团长崔喜寅与其他军官正在商讨增援事宜。 侦察班迅速分成四个小组从不同方向对敌人发起猛攻。 第一小组首先攻击了敌军的警卫排。 杨育才带领两名战士迅速逼近会议室,投掷手榴。 敌军的指挥官和其他军官毫无防备,大部分当场丧命。 敌机甲团团长陆根珠当场被击毙,多个敌军高级指挥官被俘。 带有白色虎头的军旗也被缴获。 侦察班接着炸毁了附近的油库和弹药库。 首都师副师长林益淳在撤退过程中被我方另一个侦察班捕获。 虽然行动异常紧张,杨育才的侦察班却几乎没有伤亡,仅一人受轻伤。 战后,杨育才被授予“中国人民志愿军一级英雄”称号。 这一关键性事件,也为后来的京剧创作提供了素材。 1957年,正在朝鲜的中国人民志愿军京剧团成员方荣翔,在一份战地简报中看到了关于这一事件的描述。 此后,方荣翔与剧团成员们合作,迅速创作了名为《侦察兵的故事》的剧目,并在战士中间进行演出。 这一作品获得了广泛的认可。 后来,志愿军京剧团回国后并入山东省京剧团,并将此剧带回了齐鲁大地,经过几轮的修改与加工,最终定名为《奇袭白虎团》。 1963年,《奇袭白虎团》在剧本上迎来了重大修改。 剧情中的主角由杨育才改为严伟才,同时增加了更多地展现中朝人民深厚友谊的角色。 剧中武戏、舞蹈、音乐等方面也进行了丰富。 1964年,《奇袭白虎团》赴京参加全国现代戏观摩大会。 此后,剧目被改编成电影并在全国放映。 毛主席在北戴河观看了该剧,并赞扬演员们生动传神的表现。 演出后,毛主席询问剧中人物严伟是否真实存在。 为了查证,萧华派人向济南军区了解杨育才的情况。 原来,杨育才多年未升职。 毛主席对此深感遗憾,并指示他得到应有的提拔。 1993年,山东省京剧院对《奇袭白虎团》进行了再次复排。 此时,剧目更加注重对志愿军战士英勇精神的传承。