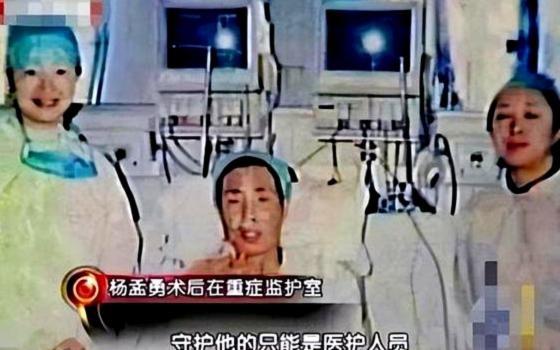

2000年,哈尔滨一位26岁的年轻生命戛然而止,他的心脏被移植给了57岁的杨孟勇。令人意想不到的是,老杨康复出院后,其异常举动竟让全家人心惊胆战。就连主治医师们听闻此事,也纷纷露出难以置信的神情。 【消息源自:哈尔滨医科大学附属第二医院《心脏移植术后10年随访报告》(2009年内部档案)、中央电视台《走近科学》2006年5月"跳动的新生"专题节目文字稿】 2000年冬天,哈尔滨的暖气片烫得能烤土豆时,57岁的杨孟勇正躺在重症监护室里数自己的心跳。监测仪上的曲线越来越平缓,像他干了一辈子钳工的手——粗糙,但逐渐失去力气。"老杨啊,你这心脏现在就是个漏气的破轮胎。"主治医生李教授把CT片插在灯箱上,那片阴影比三个月前又扩大了一圈。 杨孟勇的妻子攥着化验单在走廊里掉眼泪,纸上的肌酐数值已经飙到危险值。小儿子蹲在消防楼梯口抽烟,烟灰缸里堆了七八个烟头。"爸要是走了,厂里能给多少抚恤金?"大儿子的话刚出口,就被弟弟一拳怼在肩膀上。病房里的老人突然剧烈咳嗽起来,监测仪发出刺耳的警报声。 三天后的全院会诊吵得像菜市场。麻醉科主任拍着桌子喊:"57岁!供体心脏才26岁!这相当于给拖拉机装赛车发动机!"但李教授翻出一沓国外论文:"匹兹堡大学去年就给62岁患者做过移植。"最后院长拍板时,窗外的雪正下得紧,杨孟勇在梦里看见自己年轻时的模样,穿着蓝色工装服在锅炉车间里健步如飞。 手术那天出了两件怪事。先是护士发现备用血浆的保存日期居然和供体生日相同,接着无菌布刚铺好,手术室的无影灯突然闪了三下。李教授没理会这些,他正盯着器官转运箱里的年轻心脏——粉红色,拳头大小,主动脉断口整齐得像用激光切的。这台持续八个多小时的手术里,最惊险的是缝合左心房时,那颗心脏突然自己颤了两下,吓得器械护士把持针器掉在了地上。 "老杨?认得我吗?"术后第七天,王护士长举着两根手指在病床前晃。老人点点头,眼睛却盯着窗外晨跑的年轻人。没人注意到他藏在被单下的脚趾正跟着跑步节奏轻轻敲打。出院那天,妻子带来他最爱穿的藏青色中山装,杨孟勇却突然发火:"这颜色跟寿衣似的!"最后他穿着儿子买的红色羽绒服回家,邻居差点没认出来。 变化像融雪的冰溜子,悄无声息又尖锐刺人。除夕夜全家等着他写春联,老爷子却失踪了。警察在网吧找到他时,这个从前连电视都舍不得开的老工人,正戴着耳机打CS游戏,屏幕光照着他通红的脸。"爸你疯了?"小儿子去拽他胳膊,摸到T恤下剧烈跳动的心脏,频率快到不像老年人的脉搏。 2003年复诊时,脑部扫描仪"嘀嘀"响个不停。李教授盯着显示屏皱眉:"杨叔,您最近...是不是特别容易兴奋?"老人挠着头笑,他刚报名了老年大学街舞班,还偷偷往购物车里加了双旱冰鞋。检查单上的多巴胺分泌曲线,活脱脱是个二十多岁小伙子的数据。 最煎熬的是他老伴。有天半夜醒来,发现丈夫站在阳台上看星星,月光照着这个曾因五毛钱菜价跟小贩吵架的男人,此刻正用手机给陌生号码发短信——那是器官捐献协调员的电话。"我总梦见个戴眼镜的年轻人,"杨孟勇的声音轻得像羽毛,"他在教我解微积分题呢。" 2005年哈尔滨马拉松赛道上,65岁的杨孟勇第一个冲过老年组终点线。记者围上来时,他忽然捂住左胸蹲了下去。赶来的急救医生却笑了:"没事,就是心率稍微快了点——每分钟92次。"这个数字让医疗队啧啧称奇,毕竟普通老人静息心率超过80就算心动过速了。 如今在道外区那栋老居民楼里,人们常看见个穿荧光绿运动服的老头晨跑。他家里摆着两张照片:一张是年轻时的全家福,另一张是没署名的大学毕业照——照片里戴学士帽的年轻人,胸口别着"哈尔滨工业大学"的校徽。阳台上养着两盆向日葵,据说是受捐者生前最爱的花。