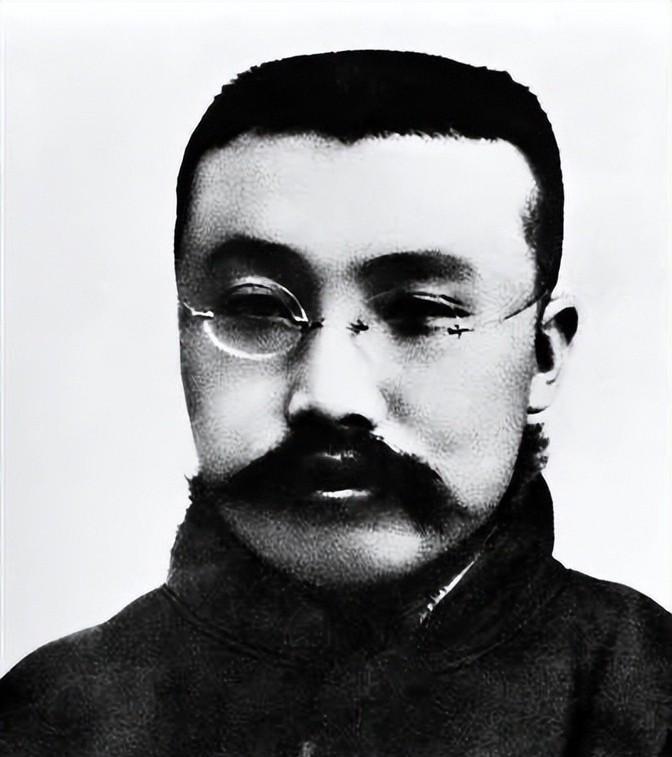

1927年4月28日下午1时,李大钊不幸遇难,梁漱溟第一个赶到了李家,他先安抚好李家的孤儿寡母,留下10块大洋,然后赶到了长椿寺,他要去亲自去接好友。 在上世纪二十年代的北京城中,李大钊是一位令人敬仰的教育家和革命者。他同时担任北京大学图书馆主任、北大教授,还兼任女师大、朝阳大学和中国大学的教授。 每月的薪资收入高达300银元,这在当时是一笔不小的收入。要知道,在那个年代,两块银元就能买到40斤面粉,400银元便可以买下一处四合院。 然而,走进李大钊的家中,却看不到一丝富足的痕迹。屋内空空荡荡,仅有的几件家具也都破旧不堪。 李大钊每天身着一件洗得发白的布袍,从不坐车,每天步行十几里路去学校上课。他的孩子们穿着粗布棉衣,一家人的餐桌上经常只有窝头咸菜这样的粗茶淡饭。 北大校长蔡元培曾这样评价李大钊:"知有主义不知有家"。每个月发工资的时候,李大钊只留下50元用于家用,仅够维持最基本的生活开支。 剩下的钱,李大钊都用在了更有意义的地方。他经常资助贫困的学生和工人,支持革命事业的发展。据统计,他的大部分薪水都用于支持党的各项活动经费。 李大钊的妻子赵纫兰深知丈夫的志向,默默支持着他的选择。她精打细算,节衣缩食,尽可能降低家庭开支。除了基本生活费用,家里唯一的额外支出就是给李大钊购买书籍的钱。 1927年4月28日下午1时,北京城内传来了一个令人震惊的消息。在狱中饱受折磨的李大钊同志被反动军阀杀害,年仅38岁。 在生命的最后时刻,李大钊展现出了共产党人的坚定信念。他走上绞刑架时依然高喊着"共产党万岁"的口号,面对死亡毫无惧色。 而此时,与李大钊一同被捕的妻子赵纫兰和两个女儿刚刚获得释放。她们还沉浸在重获自由的喜悦中,对至亲之人的噩耗毫无所知。 直到第二天早晨,当赵纫兰和孩子们翻开报纸时,才知道了这个残酷的事实。这个突如其来的打击让赵纫兰当场晕倒,接连三次昏迷。 在这个危急时刻,李大钊的挚友梁漱溟第一个赶到了李家。他看到的是一个支离破碎的家庭:重病的赵纫兰躺在床上,年幼的孩子们手足无措地守在母亲身边。 梁漱溟没有多做停留,他留下了10块银元给这个失去顶梁柱的家庭。这笔钱虽然不多,但在当时已经足够一家人维持一段时间的基本生活。 随后,梁漱溟马不停蹄地赶往长椿寺。他要去看望自己的这位老友最后一面,同时也要确保李大钊的遗体得到妥善安置。 当梁漱溟到达长椿寺时,看到的情景让他心痛不已。李大钊的棺木十分简陋,与他生前的贡献和地位完全不相称。 这位曾经的北大教授,如今连一口像样的棺材都没有。梁漱溟当即决定要为李大钊换一口体面的棺材,他开始联系其他友人商议此事。 与此同时,李家的处境更加艰难。反动军阀的人马日夜监视着这个家庭,赵纫兰的病情也在持续恶化。 在这种情况下,梁漱溟和其他友人开始为李家的后续生活做打算。他们既要照顾好这个失去顶梁柱的家庭,还要想办法保护他们的安全。 李大钊牺牲的消息很快传遍了整个北京城。各路媒体纷纷报道了这位革命者的最后时刻,以及他家庭的困境。 在社会各界的关注下,许多人开始自发地为李大钊的后事奔走。其中最令人感动的是德昌杠房掌柜伊寿山的义举。 伊寿山虽然不认识李大钊,也不了解共产主义,但他被李大钊的事迹深深打动。当李凌斗找到他,希望为李大钊购买棺木时,伊寿山做出了一个令人敬佩的决定。 他将一口价值260银元的上等柏木棺材,以140银元的最低价格售出。这在当时的北京城是破天荒的举动。 章士钊得知此事后,立即出资购买了这口棺材。1927年5月1日上午,伊寿山带领16名工人,将新棺材运到长椿寺,重新安放李大钊的遗体。 随后,李大钊的棺木被送往妙光阁街渐寺暂时安放。这一放就是整整六年的时间。直到1933年,由于家乡被日伪政府侵占,重病的赵纫兰不得不重新考虑安葬事宜。 在这个关键时刻,北京大学的教授们再次伸出了援手。蒋梦麟、周作人、胡适等人接到赵纫兰的求助后,立即着手筹备李大钊的公葬事宜。 蒋梦麟带头发起了社会募捐活动,得到了广泛响应。1933年4月22日,在渐寺举行了庄严的公祭仪式。 第二天的出殡仪式更是感人至深。700多名各界人士自发前来送别,队伍中高举着一副巨大的挽联。 这幅挽联写道:"为革命而奋斗,为革命而牺牲,死固无惧","在压迫下生活,在压迫下呻吟,生者何惧",横批"李大钊先烈精神不死"。这些文字凝聚了人们对李大钊的崇敬之情。 送葬队伍一直持续到傍晚才到达墓地,由北大的同仁们亲自扶灵下葬。然而,这并不是故事的结束。 一个月后,赵纫兰因病逝世。北大的教授们再次站了出来,将她安葬在李大钊的墓侧,夫妻得以长眠于同一片土地。