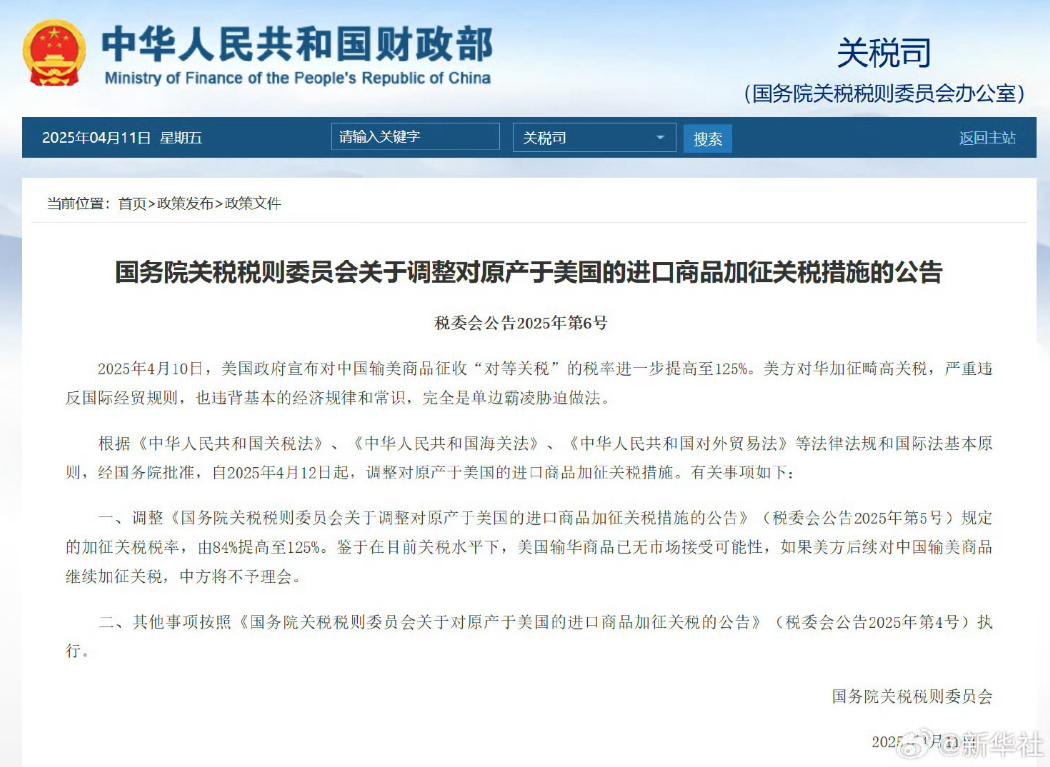

来吧,谁怕谁呀,加关税125%,必须奉陪到底!中美贸易博弈在2025年4月12日迎来激烈交锋,中国正式宣布对原产于美国的进口商品加征关税至125%,并明确表态“若美方继续加税,中方将不予理会”。这一强硬反制措施瞬间点燃舆论,网友纷纷刷屏力挺:“我的钱可以是军费,但不能是赔款!” 这场看似数字游戏的关税战背后,藏着中国对国家利益的坚决捍卫和对战略全局的深远考量。 中国的反制绝非盲目强硬,而是算准了经济账。根据海关总署的数据,当关税超过50%时,美国商品在中国市场的价格将翻倍,实际等同于禁运。此次加征至125%,意味着波音飞机、特斯拉汽车、中西部大豆等美国支柱出口商品,在中国市场彻底失去价格竞争力。 更关键的是,中国同步启动“自动反制机制”——美国加多少,中国就加多少,不再逐轮回应。这种“以静制动”的策略,实质是用规则化的反制让美国陷入“加税无效”的困局,就像在棋盘上布下“铁壁”,任对手如何冲击都难以突破。 网友的集体沸腾,折射出多年来对美国霸凌的积压情绪。从“银河号”被迫停船检查,到华为被全球“断供”,再到近年来美国频繁挥舞关税大棒,中国民众对这种单边主义早已忍无可忍。 如今中国GDP突破20万亿美元,半导体国产化率达70%,新能源车产量占全球65%,这些硬实力让网友有了喊出“奉陪到底”的底气。 就在中国宣布加税的同一天,美国悄悄豁免了352项中国商品关税,包括半导体设备、智能手机等关键产品。但这种“选择性退让”充满双重标准:苹果、特斯拉等美企在华生产的产品被豁免,而中国优势的新能源车零部件、光伏组件仍被高关税针对。 说白了,美国既想缓解国内通胀压力,又不愿放弃对中国科技产业的遏制。然而市场规律无法忽视,当美国农民看着大豆在港口积压,当苹果供应链因关税成本飙升而股价暴跌,越来越多人意识到:所谓“去中国化”不过是政客的口号,美国消费者和企业才是关税战的真正买单者。 这场博弈的影响早已超越中美两国。在大豆市场,美国对华出口暴跌84%,巴西趁机拿下20%的增长份额;芯片领域,中芯国际14nm芯片量产,ASML对华光刻机出口下降45%,全球半导体产业链正加速重构;货币战场上,中国与沙特、伊朗的石油贸易中,人民币结算占比升至38%,使美元霸权的根基在关税战中逐渐出现裂痕。 更深远的是,中国通过RCEP深化与东盟合作,2025年一季度对东盟出口增长12.3%,用实际行动证明:打破“脱钩”谣言的最好方式,是构建更具韧性的全球合作网络。 回顾历史,1930年美国《斯姆特-霍利关税法》引发全球大萧条,如今的美国正重蹈覆辙。而中国的策略始终保持清醒:不搞阵营对抗,不打消耗战争,而是聚焦半导体、新能源等战略产业,用十年磨一剑的耐心替代短期报复。 当美国在关税数字游戏中越陷越深,中国正通过深化改革开放、扩大全球合作,为世界经济注入稳定性。 这场没有硝烟的战争,本质是两种发展模式的比拼。当美国沉迷于“极限施压”的零和思维,中国正用“以战止战”的智慧守护发展权。 如今关税战的号角已经吹响,中国用125%的税率告诉世界:我们不惹事,但也不怕事。