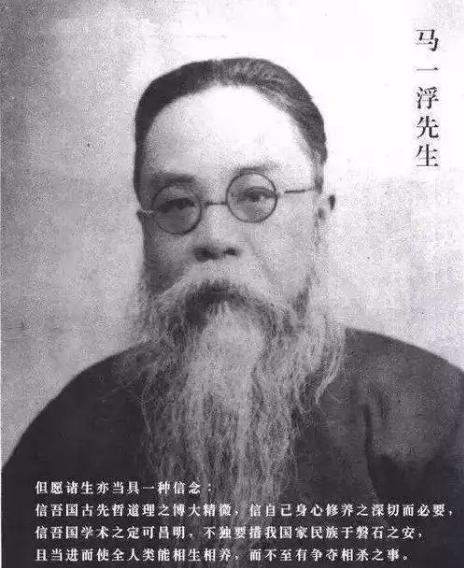

1901年,19岁的国学大师马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。” 谁说读书人就该四妻三妾?这位清末民初的国学大师,用一生诠释了什么叫"至死不渝"。 1883年,马一浮出生在浙江绍兴一个书香门第,这个天赋异禀的少年,从小就展现出惊人的语言天赋,据《绍兴县志》记载,他在读书时,常常一目十行,过目不忘,让教他的老师都惊叹不已。 有意思的是,马一浮年少时特别喜欢研究佛经,一次他在西湖边的灵隐寺遇到了著名学者章太炎,两人相谈甚欢,章太炎惊讶于这个少年对佛学的独到见解,当场赠诗:"后生可畏,学贯天人,"这段佛缘,或许也为他后来的人生埋下了伏笔。 15岁那年,马一浮在会稽县试中技惊四座,考官们发现他的答卷不拘一格,既有传统经义,又融入了西方哲学思想,这份答卷被时任浙江学政的张之洞看中,并主动为他牵线搭桥,促成了他与汤寿潜家的姻缘,这桩婚事在当时的社会背景下,堪称才子佳人的典范。 汤寿潜不仅是浙江都督,更是个开明的实业家,任浙江铁路公司总经理,引进了西方先进技术,他的长女汤仪,继承了父亲的开放思维,精通琴棋书画,更是知书达理,温婉贤淑,与马一浮可谓珠联璧合。 婚后的马一浮夫妇在杭州西湖边安了家,每天清晨两人都会在湖边散步,讨论诗词文章,汤仪还特意在院子里种了一片梅林,取意"清寒独立",这段日子,成了马一浮一生中最温暖的记忆。 马一浮在上海求学期间,汤仪留在杭州精心照顾卧病的公公,然而天不遂人愿,没过多久马一浮的父亲因病情加重去世了,全家人悲痛不已, 然而就在马父去世后的守孝期间,汤仪不幸怀孕,在当时的封建礼教下,守孝期间生育被视为大不敬,为了丈夫的声誉,汤仪偷偷找来偏方打胎,谁知这个决定竟成了她生命的终点。 1901年农历十二月初七,年仅十九岁的马一浮,在岳王庙前目送着妻子的灵柩入土,这个打击让这位少年天才几近崩溃,他将妻子的绣鞋放入怀中,从此再不穿丝履,他把妻子的妆盒改作书箱,刻上"不须更觅封候印,一箧珠玑是嫁时"的铭文,以寄托永恒的思念。 岳父汤寿潜心疼这个失去爱妻的女婿,提议让酷似汤仪的三女儿嫁给他,然而马一浮断然拒绝:"亡妻地位无人能替,无心再娶,"有趣的是,当得知三妹妹患重病时,马一浮却主动请缨要娶她,只为能好好照顾这个与亡妻血脉相连的妹妹,这份情谊让人动容。 失去挚爱后的马一浮将全部精力投入到学问中,他远赴英国,美国、德国、日本学习,曾预纂《欧洲文学四史》等著作,在国外期间他广泛阅读西方典籍,是第一个将马克思《资本论》原版带回中国的人,然而他并未被西方文明完全折服,反而在考察后回国潜心研究国学,用短短三年时间读完浩繁的《四库全书》。 回国后他在杭州西溪创办了复性书院,开创了独特的"性学"体系,将儒释道三家思想融会贯通,他的课堂上经常座无虚席,但凡是听过他讲课的人,都说能感受到一种超然的境界。 1967年,84岁的马一浮在病榻上写下最后一首诗:"此生已矣付沧波,来世还寻旧约何,"他将毕生积蓄捐给国家,唯独留下了一个青瓷花瓶,瓶底刻着"永以为好"四字,这是当年汤仪亲手为他刻的。 马一浮的故事告诉我们,真正的爱情,不是轰轰烈烈的海誓山盟,而是默默守护一生的承诺,这位被称为"千年国粹,一代儒宗"的大师,用他的人生谱写了一曲超越时空的爱之歌。 对此,您怎么看?欢迎在下方评论区留言,麻烦您点击一下“关注”和“点赞”,方便您下次看到更加精彩的内容,祝您生活愉快,感谢支持。 信源:中国社科网(马一浮是中国引进《资本论》的第一人)