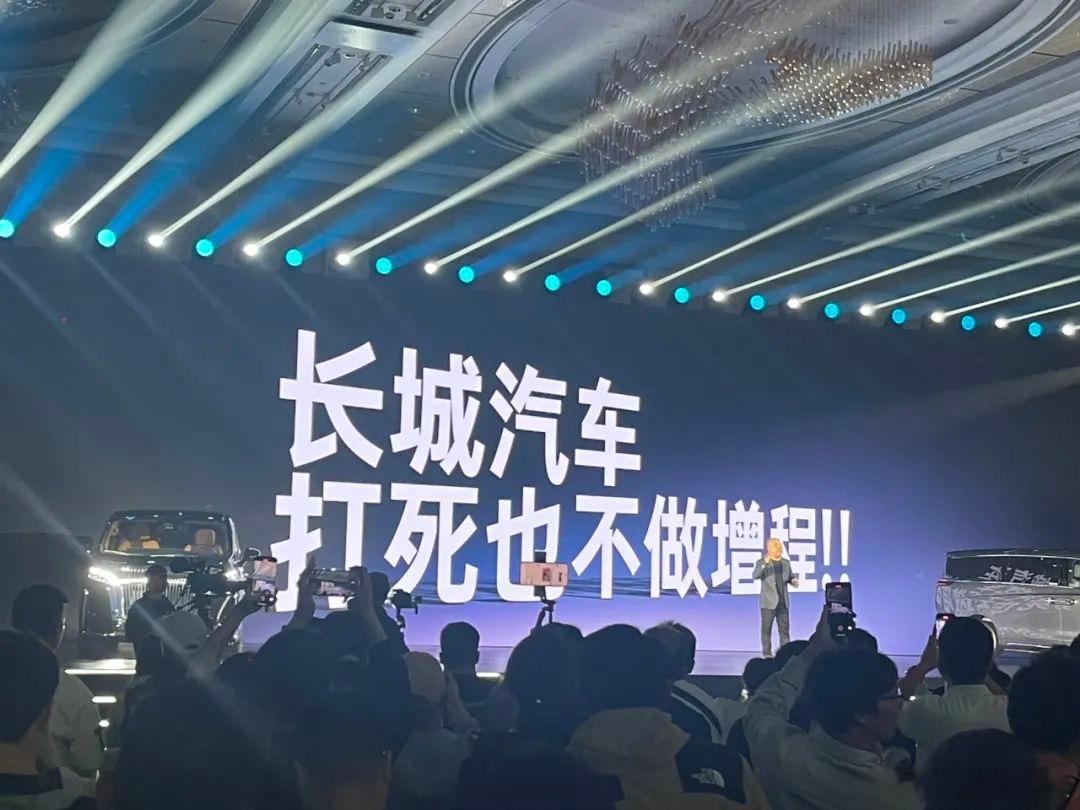

为什么外国不造新能源汽车?长城老总魏建军一句话捅破窗户纸:他们也有技术,他们不是不会造电车,是他们压根不想造! 长城老总魏建军这话虽然刺耳,却像把手术刀精准剖开了行业真相:不是不会造,而是不敢、不愿、不能造。这话听起来荒诞,但背后藏着百年汽车工业的 "温水煮青蛙" 困境。 就拿欧洲车企来说,大众 ID 系列电动化转型像极了老年人学广场舞 —— 姿势勉强跟上,节奏却总慢半拍。 德国政府前脚取消电动车补贴,后脚奔驰就宣布放弃 2030 年全电动化计划,理由竟是 "消费者接受度不足"。 可真正的问题藏在账本里:大众 ID.6 每卖一辆要亏损 6000 美元,而燃油车单台利润能买半辆电动车。这种 "越卖越亏" 的买卖,换谁都得掂量掂量。 更要命的是,欧洲人引以为傲的汽车工业正在经历 "去工业化" 阵痛。 当宁德时代在匈牙利建厂时,欧洲本土电池产能还在为 50GWh 争吵不休;当比亚迪在巴西推出电动巴士时,欧洲车企还在纠结充电桩国标该用欧标还是美标。 这种 "起个大早赶个晚集" 的状态,本质是产业链的全面溃败。 再看日本车企,丰田 Mirai 氢燃料电池车在中国卖 74.8 万,却在日本本土连加油站都找不到。这种 "叫好不叫座" 的尴尬,暴露了技术路线选择的致命错误。 当中国车企在固态电池领域突破时,日本还在为氢能源车的储氢罐安全性打官司。这种 "一条道走到黑" 的固执,让日本车企错失了电动化黄金十年。 美国车企的困境更具戏剧性。拜登政府一边喊着 "重建制造业",一边让特斯拉上海工厂生产的 Model 3 贴上 "美国制造" 标签出口欧洲。 底特律的汽车工人举着 "反对电动化" 的标语游行,却不知他们的养老金早已投给了中国电池企业的股票。这种 "嘴上说不要,身体很诚实" 的矛盾,折射出传统汽车帝国的暮气沉沉。 反观中国,新能源汽车产业已经形成 "狼群效应"。从宁德时代的电池到华为的智能驾驶,从比亚迪的垂直整合到蔚来的换电网络,全产业链协同创新让外国车企望尘莫及。 当欧洲车企还在为充电接口标准扯皮时,中国已建成全球 900 万台充电桩;当美国车企为电池原材料发愁时,中国锂资源加工能力占全球 70%。这种 "降维打击",让外国车企连抄袭都无从下手。 不过,这场全球汽车工业的 "改朝换代" 才刚刚开始。当欧洲车企试图用关税壁垒保护本土产业时,中国车企正在东南亚建厂;当日本车企还在纠结氢电之争时,中国已开始布局钠离子电池。

云中漫步

电池的安全性没有彻底改善前,电动车在欧美很难推广。一旦出事,会罚得车企倾家荡产,这是根本原因!

大咩咩

一天到晚瞎逼逼

贵在给力

他们造出来的电车比中国进口的还贵很多,请问怎么造!