浙江杭州,2个18岁男孩从河南来到杭州跑外卖,看一家理发店38元剪发3次,觉得挺划算就去消费了,剪发时,理发师说他们头发丝太硬,得做个造型,2个男孩赶紧拒绝,没想到,理发师拿着发胶就一顿狂喷,然后每人收他们500元,还让他们签字,否则不能走,2男孩顿时傻眼了。随后不可思议的一幕出现了。

4月16日1818黄金眼报道,18岁的小徐和朋友,千里迢迢从河南老家,来到杭州打工。

他们学历不高,也没一技之能,就只能出苦力跑外卖,除了养活自己,每个月还要省吃俭用,给父母汇款贴补家用。

4月9号那天,他们送外卖时,路过一家理发店,看门口贴着38元剪发3次的推广,立马动心了。

38元剪3次,一次才合12元多,他们上次理发还20元呢,这简直是太划算了,于是,他们就找了个时间,一起去理发。

理发过程中,理发师说小徐他们头发太硬了,没造型不好看,要给他们定一下型。

小徐两个赶紧拒绝了,他们就是跑外卖的,每天戴着头盔,还要什么造型呀,花那个钱没用。

没想到,理发师就像没听见小徐他们的拒绝一样,自顾自的拿起一个瓶子,就往他们头上喷水。

小徐一看,这是强买强卖呀,赶紧问这个项目收费吗?理发师说服务免费,但定型水收费。

小徐再次强调他们不要定型,但理发师说晚了,已经给他们喷上了。

结果发型做完,也没什么特别,就是给他们打了发胶而已。

小徐想着,即使收费应该也就十几二十块,理发师强行给喷,他们也没办法。

38元理发3次,不过是诱饵,进来消费全是坑,谁让他们贪便宜了,吃亏上当仅此一次吧。

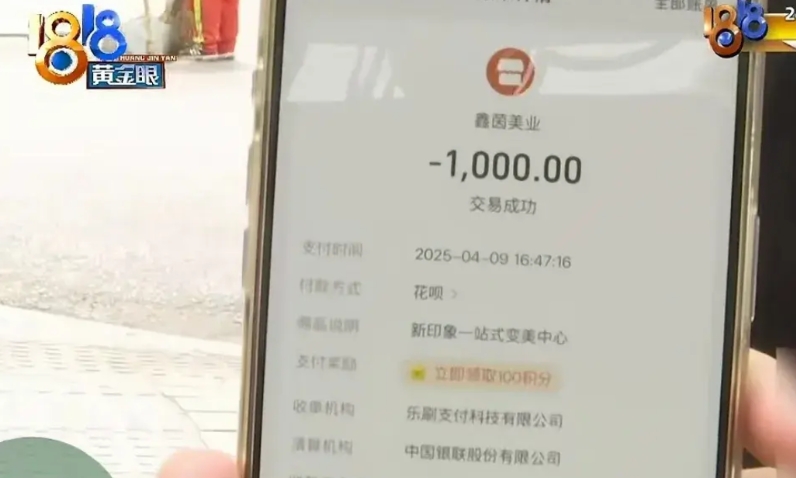

一结账时,他们傻眼了,每人被收了500元,还要在一张纸上签字,表示是他们自愿接受这个项目的,否则走不出这家理发店。

小徐和朋友,年纪轻轻,不知人心险恶,只能认栽,可过后,越想越窝囊,直接给媒体打电话,曝光了这家店。

记者带着这两个涉世不深的男孩去理发店,给他们做头发的理发师避而不见,其他工作人员拿出小徐两人的签字,说他们如果不认可这个服务,怎么可能签字呢?

天下没有免费的午餐,38元理发3次亏大了,理发过程中,理发师肯定做推销,但绝不会强买强卖,如果小徐他们不同意消费,不会给他们定型的。

而且,理发店要求媒体不要发布这件事,说会给他们造成负面影响。

最终,理发店同意每人退回300元,但理发店要求小徐两人填写退款申请。

申请表里写着,后期本人有任何问题。与美发店无关,也不会再次找美发店讨论任何事宜,更不会做任何有损美发店的事情。

小徐觉得应该全额退款,双方没达成一致,看理发店态度强硬,记者带着小徐两人准备离开,却被理发店人员拦住了,说他们已经报警了。

真是恶人先告状,最终理发店老板出面了,对民警说,这是美发店和顾客的问题,不应该媒体介入,更不应该进行报道。

民警告诉理发店老板,如果处理不好,媒体有报道的资格,但是不会断章取义,会如实报道。

老板却大言不惭的说:杭州被你们搞倒多少家店,你们不知道吗?

最终,老板还是只同意退回300元,如果小徐两个对发型不满意,可以给他们再重新做头发。

小徐也折腾不起,再这么纠缠下去,耽误他们送外卖挣钱,于是,就接受了,但他们表示,不会再来这家坑人的店。

《消费者权益保护法》第10条规定:消费者享有公平交易的权利。消费者在购买商品或者接受服务时,有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件,有权拒绝经营者的强制交易行为。

理发师在没征得消费者同意的情况下,擅自使用定型水并要求支付高额费用,属于典型的强制交易行为。

理发店以“38元剪发3次”为诱饵吸引消费者,却在服务过程中附加高额费用,违反了价格合理的公平交易原则。

消费者明确拒绝定型服务后,理发师仍强行提供服务,侵犯了消费者的拒绝权。

《消费者权益保护法》第16条第3款规定:经营者向消费者提供商品或者服务,应当恪守社会公德,诚信经营,保障消费者的合法权益;不得设定不公平、不合理的交易条件,不得强制交易。

理发店以低价推广吸引消费者,却在服务过程中设置隐形消费陷阱,违反了诚信经营原则。

要求消费者签字确认“自愿接受项目”并限制其后续维权,属于设定不公平交易条件的行为。

理发师通过“不签字不能走”的方式强迫消费者支付费用,构成强制交易。

《价格法》第14条规定:经营者不得利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。

理发店以“38元剪发3次”为低价宣传,实际服务中却通过强制附加项目收取高额费用,属于虚假价格手段。

消费者因低价宣传进入店铺,却在不知情的情况下被强制消费,符合诱骗交易的特征。

经营者实施价格欺诈的,可责令改正,没收违法所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下的罚款。

信源:1818黄金眼2025-4-16