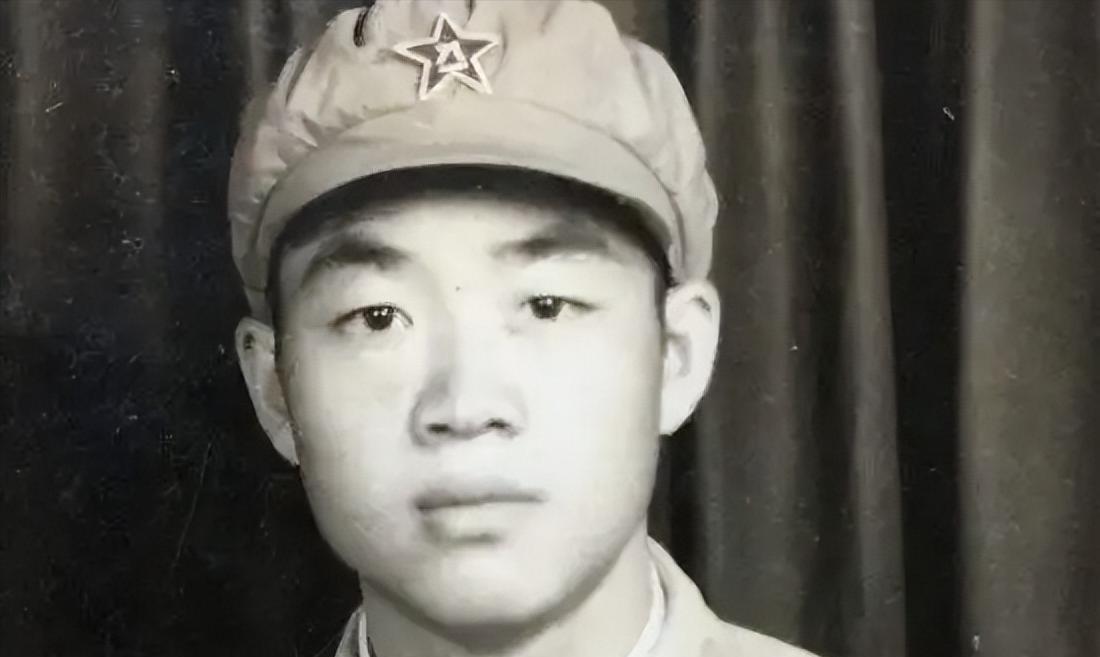

1953年,志愿军师长王扶之负伤归国途中,偶遇一位赶车的老者,便搭上马车同行。两人一路畅谈甚欢,临别之际,老农突然拉住他问道:"我儿王硕十二岁就投了军,您能帮着打听下落吗?"王扶之闻言如遭雷击,热泪夺眶而出:"爹!我就是您的硕儿啊!" 【消息源自:杜海瑜《岁月从心中走过》;《志愿军将领名录》军事科学出版社;陕北地方志编纂委员会《曹刘沟村史》手稿】 1935年深秋,陕北曹刘沟村的打谷场上,王老汉蹲在石碾子旁搓着裂开口子的手。他刚给东家扛完三十袋高粱,腰还酸着,却摸出怀里半块硬得像石头的玉米馍,掰成两半——大的那块用蓝布包好,小的塞进嘴里慢慢含着。"硕娃子要是在,该有灶台高了……"这念叨像根刺,在他心里扎了整整十三年。 时间倒回1922年,河南大旱的黄土路上,三十岁的王老汉用扁担挑着全部家当,五岁的儿子王硕抓着箩筐边沿,父子俩跟着逃荒队伍往陕北挪。路过被军阀烧毁的村庄时,小硕突然指着焦黑的槐树问:"爹,那些挂着的红布条是啥?"王老汉一把捂住孩子的眼,那是被吊死的村民残破的衣角。 在曹刘沟村落脚后,王老汉给地主当了长工,小硕成了放牛娃。有天孩子放牛回来,兴奋地比划着:"沟口来了戴八角帽的兵,给二蛋家分了粮食!"王老汉赶紧闩上门。可夜里总听见儿子翻来覆去,土炕上窸窸窣窣的动静像有只不安分的蟋蟀。1933年腊月初八,小硕说去村塾送柴火,再没回来。灶台上留着张字条,歪歪扭扭写着"我去当红军救中国"。 此时的王硕已经改名王扶之,正跟着红军"少年营"在子午岭行军。背包带勒进他单薄的肩膀,草鞋磨出的血泡在雪地上印出淡红的痕迹。有次夜袭民团,这个才枪高的娃娃兵居然缴获了把真驳壳枪,乐得在冰面上打滑摔了个跟头。老兵揪着他耳朵笑:"小崽子,枪比你腿还长!" 1942年太行山反扫荡时,已是连长的王扶之带着战士们钻山洞。有个新兵饿得啃皮带,他摸出珍藏多年的蓝布包:"给,我爹给的玉米馍。"其实那干粮早霉成了绿坨坨,但全连传着闻了闻,好像真尝到了家的味道。抗战胜利那天,他在行军床上梦见父亲佝偻着腰在谷场张望,惊醒时发现枕头湿了一片。 1952年朝鲜战场,39军115师副师长王扶之的指挥部被美军炸弹直接命中。救援队挖了三十多个小时,最后靠两只苍蝇飞出的缝隙找到被埋的他。从废墟里扒出来时,警卫员哭喊着"首长还活着",他却盯着掌心里半块压碎的怀表——那是离家时父亲塞给他的传家宝。 第二年夏天,还在养伤的王扶之终于踏上了回乡的路。吉普车陷在黄土沟里动弹不得,他拦下个赶驴车的老农。老人草帽下的皱纹像干涸的河床,扶车帮时露出手腕上熟悉的月牙形疤痕。"老哥,曹刘沟还有姓王的人家吗?"王扶之递烟的手有点抖。"就剩个王老汉啦,儿子当红军早没信儿了……"老农接过烟别在耳朵上,突然盯着他军装上的纽扣愣住。 离村口还有二里地时,驴车突然刹住。老人跳下车,从怀里掏出个蓝布包,里面是块发黑的玉米馍。"硕娃子?"这声呼唤像颗子弹击中王扶之。他看见父亲破棉袄里露出自己小时候缝的补丁,针脚歪得像蚯蚓爬。警卫员还没反应过来,两个身影已经跪在黄土路上抱成一团,驴子受惊地打了个响鼻。 后来王扶之把父亲接到沈阳,可老头住不惯楼房。有天他下班回家,看见父亲蹲在阳台上用花盆种玉米,嘴里嘟囔:"这日头还不如咱谷场上的毒。"半年后王老汉执意回村,临走时把那个蓝布包塞给儿子:"带着,比你们军功章顶用。"火车开动时,将军在月台上敬了个标准的军礼,老农在车窗后抹眼睛的手,和当年搓玉米馍时一模一样。

圣一尊泰

时代造成的亲情无法接通,又奇巧相遇,爱大于天呢