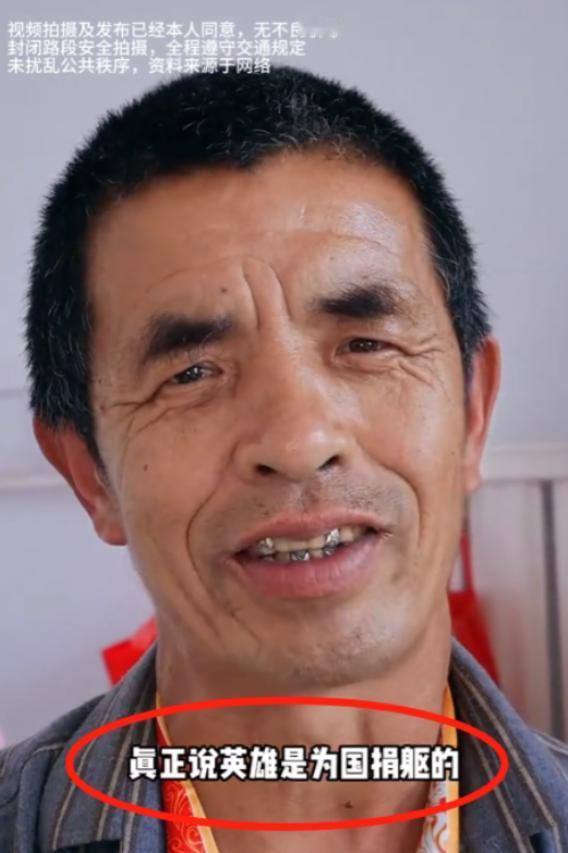

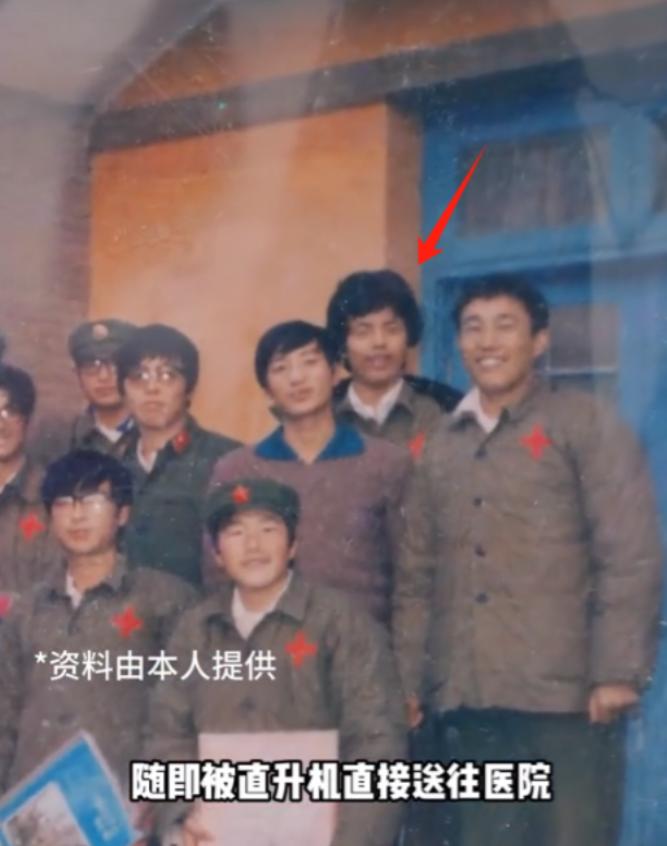

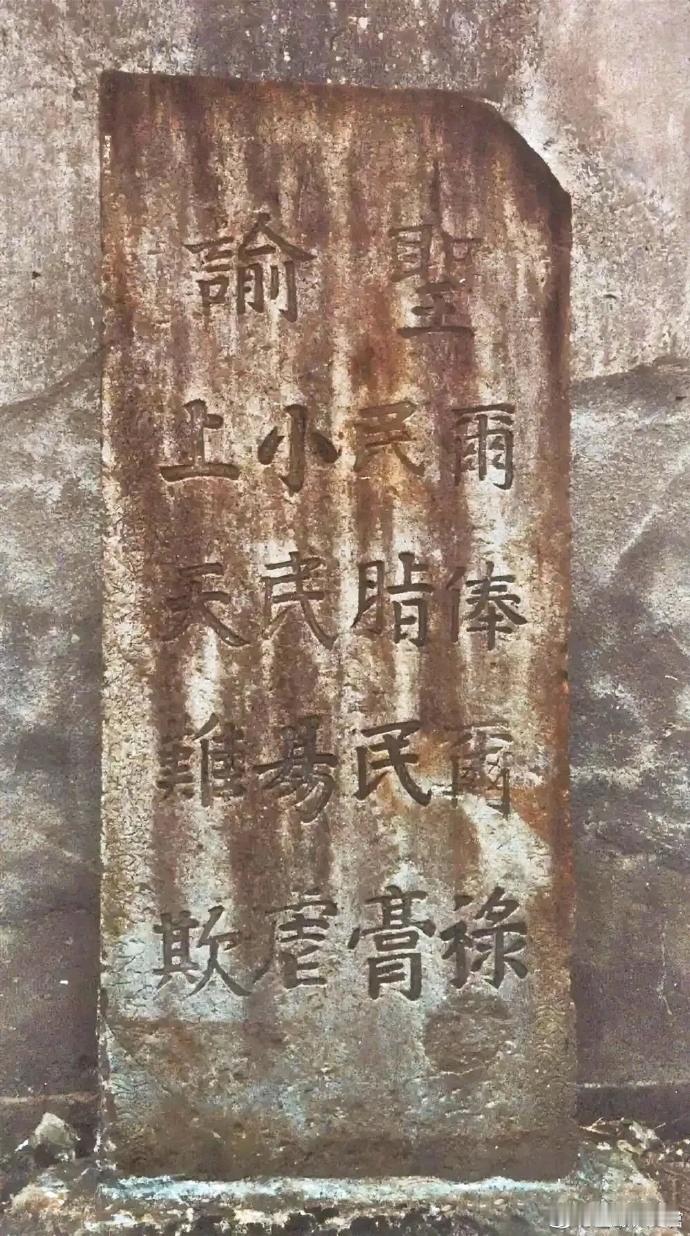

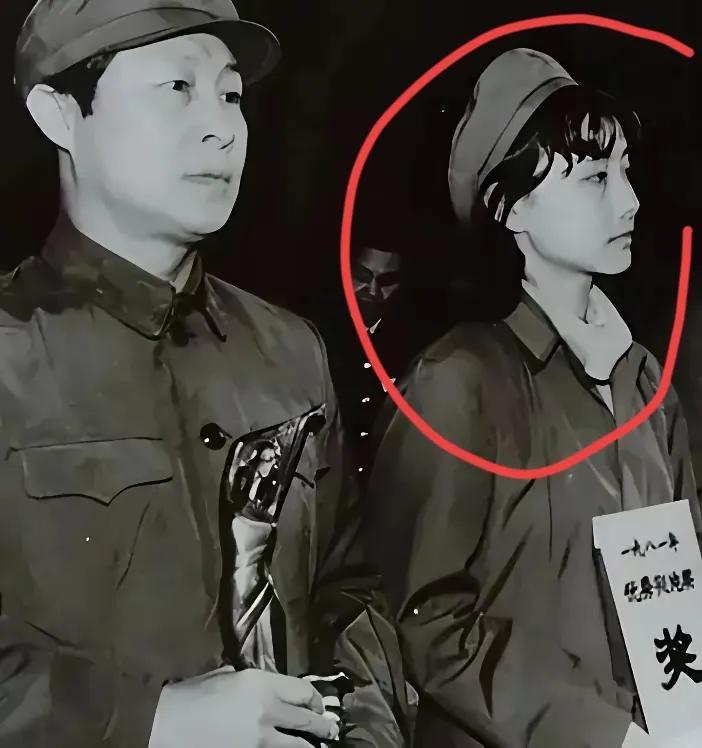

“泪目了!”山东,男子的舅舅是全县唯一一名战时一等功臣,还有个霸气的名字!然而,舅舅却从来没提起过这件事,连邻居都不知道他的功绩,甚至网上唯一一篇关于他的文章,还把名字写错了...... 2023 年清明,山东郯城的老张家正在整理祖屋。 28 岁的张凯在床底翻出一只掉漆的樟木箱,箱底压着的泛黄报纸突然让他愣住 ——《战斗英雄张作霖:火海中的钢铁战士》。 "这名字不对啊,老舅叫张作林才对。" 他举着报纸转向正在择菜的老人,却看见 76 岁的张作林手指猛地一抖,豆角顺着水渍滑进盆里。 故事要回溯到 1979 年 2 月,刚穿上军装三个月的张作林随部队开赴对越前线。 在潮湿阴暗的猫耳洞里,他亲眼看着班长李建国用身体挡住越军手雷,副排长王建军在抢修电话线时被弹片削断左臂。 当燃烧弹在距他三米的坑道炸开时,飞溅的金属熔液瞬间灼穿护目镜,剧烈的疼痛让他眼前只剩下刺目的红。 失去视力的张作林摸索着抓起步枪,凭记忆调整射击角度,枪口的火舌直到援军抵达才停歇。 后方医院里,医生从他眼眶取出 13 块弹片,保住眼球却永远损伤了视神经。 1981 年退伍时,县政府送来的喜报上,他的名字被错写成 "张作霖",这个笔误像他从不提起的军功章一样,被小心收进箱底。 四十年间,邻居只知道他是个沉默的修鞋匠,直到小辈在数据库里检索到那篇错名报道,才揭开这段被岁月尘封的往事。 褪色的红绸证书在阳光里展开时,烫金的 "一等功臣" 四个字让满屋子孙屏息。 张作林的故事并非孤例。 湖北来凤的张富清老人,将特等功勋章藏在箱底六十三年,直到 2018 年退役军人信息采集时才被发现; 河南濮阳的李文祥,放弃南下干部待遇,在农村隐姓埋名五十年,户口本上始终写着 "农民"。 这些从战火中走来的功臣,共同书写着中国军人的精神谱系 —— 他们把勋章视为战友的祭礼,而非炫耀的资本。 对比当下某些 "功臣" 借名逐利的现象,这种沉默更显沉重。 2022 年某短视频平台出现 "一等功臣" 认证账号,直播中频繁索要打赏;某地退休干部虚构参战经历谋取待遇,最终被取消荣誉。 当张作林们在修鞋摊前为五角钱让步时,那些被精心保存的军功章正在诉说:真正的英雄主义,是见过战争的残酷后,依然选择在和平年代做一粒沉默的铺路石。 在县档案馆的旧报纸里,张作林的事迹被记载为 "张作霖",这个伴随他半生的错名,恰似历史长河里无数无名英雄的隐喻。 当我们为老人箱底的勋章感动时,更该看见勋章背后的精神坐标: 那些在猫耳洞潮湿的墙面上刻下的倒计时,那些用身体为战友挡住的弹雨,那些退伍后深藏功与名的背影,共同构成了民族精神的脊梁。 张作林常说:"比我惨的多了去了,小李班长连个完整的身子都没留下。" 这种朴素的认知,让他的沉默具有了震撼人心的力量。 在流量至上的时代,或许我们更需要这样的精神锚点 —— 真正的英雄从不活在聚光灯下,他们的勋章刻在岁月深处,等待每个时代的人去擦拭、去铭记。 当我们学会在平凡中寻找崇高,那些被时光误写的名字,终将在民族记忆里获得永生。

风之笛

向老英雄致敬![点赞][点赞][点赞]