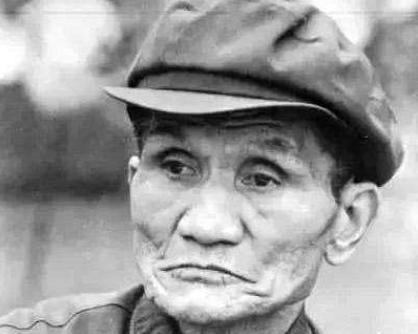

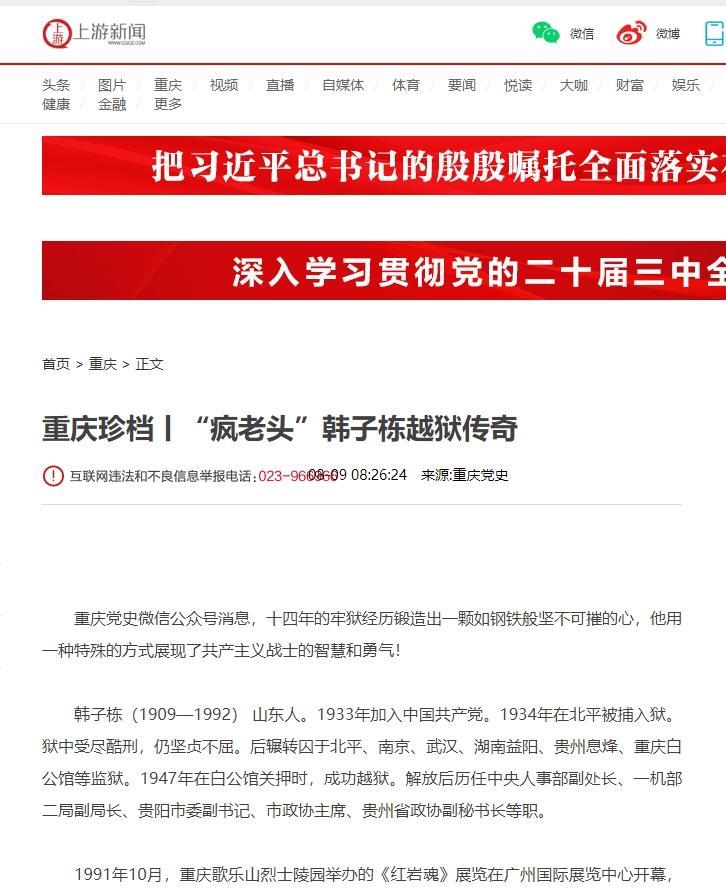

1947年,沈醉到重庆监狱视察,看见一个疯老头在跑步,冷不防四目相对,沈醉神色大变:“这人装疯,给我抓起来!” 1947年的重庆,正值国共内战时期。重庆监狱里关押着各类犯人,其中有一位特殊的"疯子",每天在狱中游荡。这位"疯子"总是不修边幅,头发凌乱,衣衫褴褛,时而自言自语,时而狂笑乱舞,偶尔还会在院子里来回奔跑。狱警们早已习惯了他的存在,也懒得去管这个疯疯癫癫的老头。 这一天,国防部长沈醉来到重庆监狱视察。当时正值初春,阳光温和,院子里的"疯子"又在进行他日常的"运动"。沈醉走在监狱的过道上,忽然被这个在院子里跑步的老人吸引了注意力。就在这转瞬之间,两人的目光不期而遇。这看似平常的一瞥,却让经验丰富的沈醉瞬间警觉起来。他发现这个"疯子"的眼神清明而敏锐,与疯癫之人浑浊呆滞的目光大不相同。 沈醉当即命令手下将这个"疯子"抓起来严加看管。这个"疯子"便是韩子栋,一位地下党员,在这里已经装疯十四年。然而,出人意料的是,沈醉离开监狱后不久,看守的特务们并没有执行上级的命令,反而默许韩子栋继续以"疯子"的身份在监狱中活动。 这背后自有特务们的私心。十四年来,韩子栋以"疯子"的身份在监狱中承担着大量的杂务工作。他帮特务们买菜、打扫、清理垃圾,甚至处理一些其他犯人不愿碰的脏活累活。特务们早已习惯了有这样一个不用费心看管,还能帮他们分担工作的"劳动力"。 特务们的这种态度,反映出了当时监狱管理制度的松懈和腐败。他们为了自己的便利,竟然敢于违抗上级的命令。这种情况在当时的国民党统治区并不罕见,也正是这样的制度漏洞,为韩子栋后来的成功越狱创造了条件。 在日常生活中,韩子栋和特务们形成了一种微妙的关系。特务们逐渐降低了对他的警惕,甚至允许他独自外出采买。这种看似随意的态度,实则暴露了他们对职责的懈怠。他们认为一个"疯子"不会有什么危险,更不会有逃跑的胆量和能力。 随着时间推移,特务们已经习惯了将韩子栋当作一个可以随意差遣的工具。他们完全忽视了这位"疯子"实际上是一个意志坚定的革命者。在他们眼中,韩子栋不过是一个可以帮他们减轻工作负担的可怜虫。这种轻视和懈怠,最终让他们付出了代价。 这段时期的韩子栋,表面上是一个神志不清的疯子,实际上却在默默观察着周围环境的每一个细节,等待着逃脱的机会。特务们的这种矛盾心理——既想严加看管,又想保留这个好用的"劳动力",最终成为了他们自己布下的陷阱。 韩子栋的革命生涯要追溯到1933年。那一年,组织安排他打入国民党特务机构"蓝衣社"做地下工作。然而,这项危险的任务没能持续太久。由于叛徒的出卖,韩子栋很快就落入了国民党的手中。 在被捕后,韩子栋面临着严酷的审讯和拷打。但他始终坚持自己只是一个普通人,与革命组织毫无关系。面对酷刑,他宁死不屈。国民党当局无法从他口中得到任何有价值的情报,只得将他转押到重庆的白公馆监狱。 在白公馆,韩子栋开始了漫长的囚禁生活。这里的戒备森严,从未有人成功越狱。经过深思熟虑,他决定采取一个特殊的方式求生——装疯。为了让这个"疯子"形象更加逼真,他开始仔细观察真正精神病患者的行为特征。他学会了那种涣散的眼神,记住了疯子特有的走路姿势,甚至模仿出断断续续的自言自语。 韩子栋的"表演"极其细致。他会在院子里毫无规律地奔跑,突然停下来对着墙壁说话,有时还会做出各种怪异的动作。吃饭时,他故意把饭菜弄得到处都是,有时还会把掉在地上的食物捡起来吃下去。这些举动让周围的人都深信他已经真的疯了。 机会终于在一个平常的日子里来临。那天,负责看管他的特务卢照春正在赌场里赢得正欢。韩子栋提出要去上厕所,沉迷赌博的卢照春不愿意打断自己的好运气,便让韩子栋独自前往。就这样,一个看似普通的机会成为了他重获自由的转折点。 韩子栋翻越围墙后,立即向嘉陵江方向跑去。他很快就在码头找到一条船,成功渡过江去。此时的他已经形容枯槁,与十四年前那个年轻的革命者判若两人。但求生的意志让他在人群中快速穿行,终于远离了重庆监狱的魔掌。 逃亡的道路并不平坦。韩子栋不得不在城市边缘流浪,靠捡破烂和做零工维持生计。但这些困难都没有动摇他寻找组织的决心。多年的牢狱生活给他的身体留下了无法磨灭的印记,三十多岁的他看起来却像个老年人。 最令人感慨的是,当韩子栋终于找到家人时,连至亲也认不出他来了。但这并没有击垮他。在组织的安排下,他开始了新的生活,通过自学充实自己,不断提升知识水平和工作能力。 韩子栋的故事后来被写入《红岩》一书,他成为了书中人物中华子良的原型。作为白公馆监狱唯一一个成功越狱的革命者,他的经历成为了中国革命史上的一个特殊篇章。他用智慧和坚韧证明,只要心中还有信仰的火种,就没有攻不破的监狱高墙。 这段历史,不仅仅是一个越狱的传奇,更是一个革命者用生命书写的奋斗篇章。