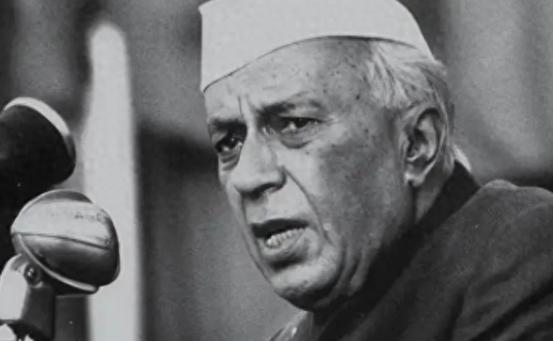

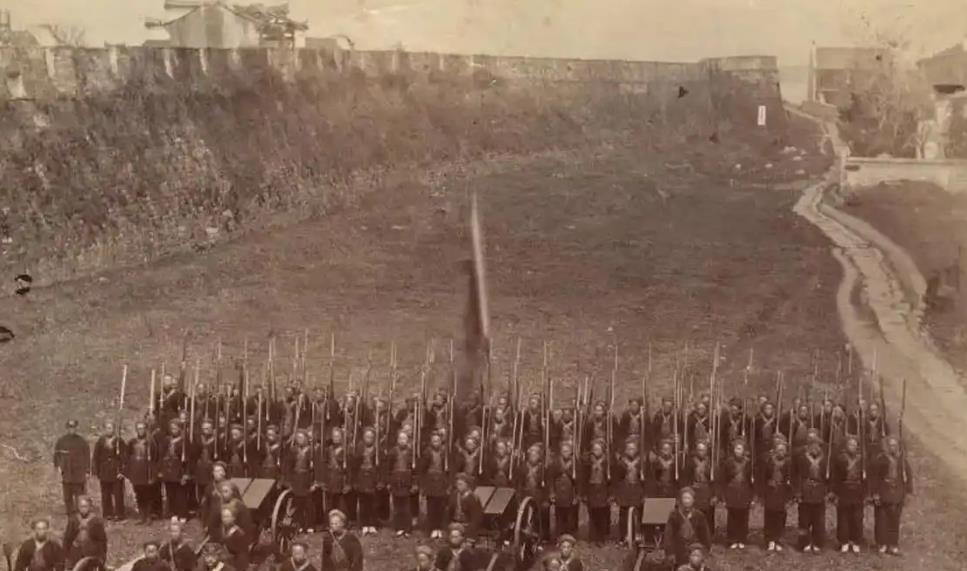

1962年中印爆发战争,82岁的麦克阿瑟闻讯,摇摇头说了一句犀利话:“印度人做了一个愚蠢的决定!” 毛主席在一次中央会议上曾表示,自己很难理解印度为何会选择与中国对抗。 自上世纪五十年代起,印度就开始在中印边境地区采取挑衅行动。 1960年,中国政府派遣了周恩来总理和陈毅副总理亲自前往新德里。 然而,印度政府在谈判中的态度冷淡,尤其是尼赫鲁并未表现出足够的诚意。 1962年,随着印度对中国边境地区的持续侵犯。 10月,毛主席下令发动对印反击战。 在这一过程中,印度的第七旅在短短几天内就被中国解放军击溃,战斗中,印度第七旅的指挥官达尔维准将选择逃入高山,最终因饥饿被中国军队俘获。 达尔维准将的俘虏成为印军在此次战争中被俘的最高军衔将领。 尽管如此,印度却没有展现出任何和谈的诚意,反而在国内掀起了反华情绪,迫害华人,甚至驱逐了中国驻印度的记者。 到了11月,印度已在前线增加了三万兵力,并发动了几次反击。 但这些反击很快被中国军队打得溃不成军,中央政府宣布对印反击战胜利结束。 在这场短短的战争中,中国军队共击毙和俘虏了超过8700名印度军人。 在战争爆发后,印度的领导人尼赫鲁急忙向美苏两国寻求援助,然而美国和苏联尽管为印度提供了大量的军事援助,但他们并未派遣军队直接介入。 十年前的抗美援朝战争已深刻影响了美苏两国的战略判断。 美国对与中国发生冲突的风险有了深刻的认识。 对于苏联而言,若直接与中国开战,可能会导致其国际地位的严重动摇。 此外,1962年正值古巴导弹危机爆发之际,苏两国的冲突几乎一触即发。 两国显然无法同时应对中国和古巴的局势,因此他们并未派兵支援印度。 更重要的是,印度在战争中的表现不堪,使得美苏两国对他失去信心。 战争结束后,印度领导人尼赫鲁未能承受败局的打击,仅两年后便因健康原因去世。 而印度对这一历史事件的反思,至今仍显得模糊不清。 在印度,关于战争的叙述并不总是与历史的真实相符。 许多印度人,尤其是年轻一代,往往难以接触到关于战争的客观资料。 历史学者普遍认为,印度当时的领导人尼赫鲁,未能抓住与中国通过谈判达成协议的时机。 更为复杂的是,印度对领土的主张并没有足够的法律依据。 战争爆发后,印度的教育体系并未深入探讨1962年战争的细节,甚至一些学校的教材对这段历史的描述十分简略。 印度的历史书籍和文献中,关于中印战争的资料并不丰富。 在新德里的一些书店,能够找到的仅有寥寥数本与中印战争相关的书籍,而这些书籍多由外部作者所写,内容也常常带有一定的偏向性。 《印度的对华战争》是由一位英国作家所著,书中分析了战争的背景和经过,但并未对战争双方的责任做出深入探讨。 另一部印度本土作家的著作《中国、西藏、印度——1962年战争和战略军队的未来》,则主要论述战争本应避免。 许多印度学生和年轻人,对战争的认识仅限于模糊的影视作品或教科书中的简略描述。 在印度电影《真相》中,电影中的士兵多次宣称,印度士兵在战斗中取得了重大胜利,击败了中国军队,但这与实际情况相差甚远。 一部分学者开始反思,认为战争的爆发不仅是军事上的失误,还是政治决策上的重大错误。 许多研究者认为,战争本应通过外交途径解决,而尼赫鲁政府导致了战斗的爆发。 新德里尼赫鲁大学的国际问题研究学院副教授斯瓦兰·辛格曾指出,巴基斯坦在1962年时从反华转为亲华,背后的一大原因正是中国对巴基斯坦克什米尔问题的支持。 若没有这场战争,印巴之间的克什米尔问题或许能够得到更为平和的解决。 曾经激烈反华的印度人民院议员瓦杰帕伊,在2004年回顾战争时,已不再提“战争”这一词,而改口称之为“边境纠纷”。 美国和西德的一些评论认为,这场战争是印度历史上最为愚蠢的一次军事行动。 参考文献;[1]刘超.近代中印教育文化交流之动力与张力探源——跨国史视域下的再审视[J].现代大学教育,2025,41(1):51-67