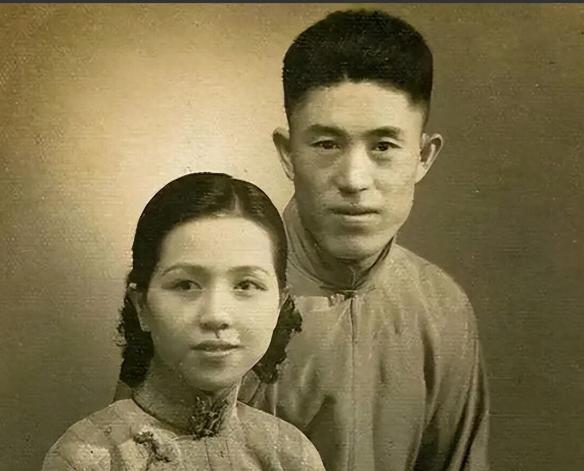

1983年,郑洞国的前妻陈碧莲想复婚,郑家儿孙辈都支持,郑洞国说:“她来了,我一个月的工资只够她10天花费。” 1983年春天,郑家热闹了起来,不是因为官职晋升,也不是因为添了新丁,而是一个意想不到的请求打破了平静,郑洞国的前妻,陈碧莲,想复婚。 这个消息传来,郑家儿孙辈倒是颇为支持:“爷爷年纪大了,有个人照应也好。” 他们看着陈碧莲当年虽有过错,但如今颇为低调谨慎,言语中尽是悔意,想来人老了也就明白了什么重要什么不重要。 郑洞国不说话,开始回忆起了那些事情。 在他15岁那年,家中长辈为他安排了婚事。 妻子比他大八岁,在那个讲究门第和家风的时代,这不算稀奇。 女人名叫覃氏,虽年长些,却极其贤惠温和。 郑洞国性子内敛,不是那种轻浮浪荡之人。 年轻的他早早就认定了“结发之人,终身不弃”这句古训。婚后生活虽不轰烈,但温暖妥帖。 可命运偏爱拿温情开刀,1930年,覃氏染病去世,年仅三十五岁。 那年郑洞国不过三十,正值军中上升期,却痛失伴侣。 丧妻之痛让他封心自固,几次亲朋劝他再娶都被他婉拒,他说:“覃氏待我恩重,不敢轻易忘怀。” 直到某天,他去医院看望一位老友,无意中在病房外见到了正在照料病人的陈碧莲。 那时她不过二十出头,眉眼清丽,举止端庄。她并非只是貌美,更有种温婉沉静的气质,那种能让人卸下防备的温柔。 朋友看出他的心思,撮合之下,两人终成眷属。 婚后初期,陈碧莲确实是极好的妻子,她年轻,却不浮躁,知书达理,懂得丈夫的压力与寡言,往往在他沉默的时候递上一杯茶,说些轻松的话题。 她细心,家里大小事务打理得井井有条,仿佛一切都能靠她撑起。 郑洞国一度以为自己能从丧妻之痛中走出,重新开始。 可历史和人生,总有拐弯的地方。 1949年,郑洞国选择投诚,放弃了国民党将领的高位。 这一决定,带来了人生彻底的分水岭,他本是上将,曾统军数万,风光无限,但在新政权下,仅安排在水利部担任参事,政治地位大大降低,生活条件亦一落千丈。 陈碧莲开始埋怨,她无法接受从繁华盛宴到清茶淡饭的落差,也无法理解丈夫为何不去争取更多。 她说他“没上进心”,话语里越来越多的讥讽和不耐,他沉默了,不是懦弱,而是他知道,时代不允许了。 终于,陈碧莲决定留在上海,不愿随他迁调。 离别那天她说:“我还年轻,还想过点好日子。”短短一句,把所有温柔斩断。 几年后,有人传来消息,说她与一位富商往来密切,实则已成眷属。 郑洞国没有怨恨,也没有去追问。他只是将旧照片收起,从此再未提起“碧莲”二字。 可世事如棋,风水轮流转,陈碧莲的新丈夫因经济问题锒铛入狱,出狱后早已失势,两人生活陷入贫困。 也就是在那时候,她才又想起了曾经温和沉稳、不曾亏待她的郑洞国。 而郑洞国,虽然对她失望,却终究是念旧之人。 在老熟人的请求下,他安排了人手,帮陈碧莲找了份闲职,还时常接济些生活费。 几十年过去,陈碧莲白发苍苍,在亲人皆冷漠的晚景中想起了郑家温暖,便托人传话,想复婚。 她说:“我老了,想有个熟悉的人说说话。” 郑家的儿孙辈心软,便商量着要撮合两人,却被郑洞国严词拒绝了。 在那个纷乱的时代里,婚姻从来不只是两个人的事,而是个人命运与时代浪潮的合奏。 郑洞国不是不爱,而是太明白“爱不是一时的体贴,而是持久的担当”。 他认定覃氏,是因为她在最苦最难的岁月里始终如一。 而陈碧莲,在他跌落谷底的时候,选择了离开。这便是人心最沉重的一课。 晚年的郑洞国依然独居,但精神矍铄。他曾在笔记中写过一句话:“余虽失势,幸未失节;虽孤老,未孤心。” 复婚的事,自然也就不了了之。 信息来源:百度百科——郑洞国