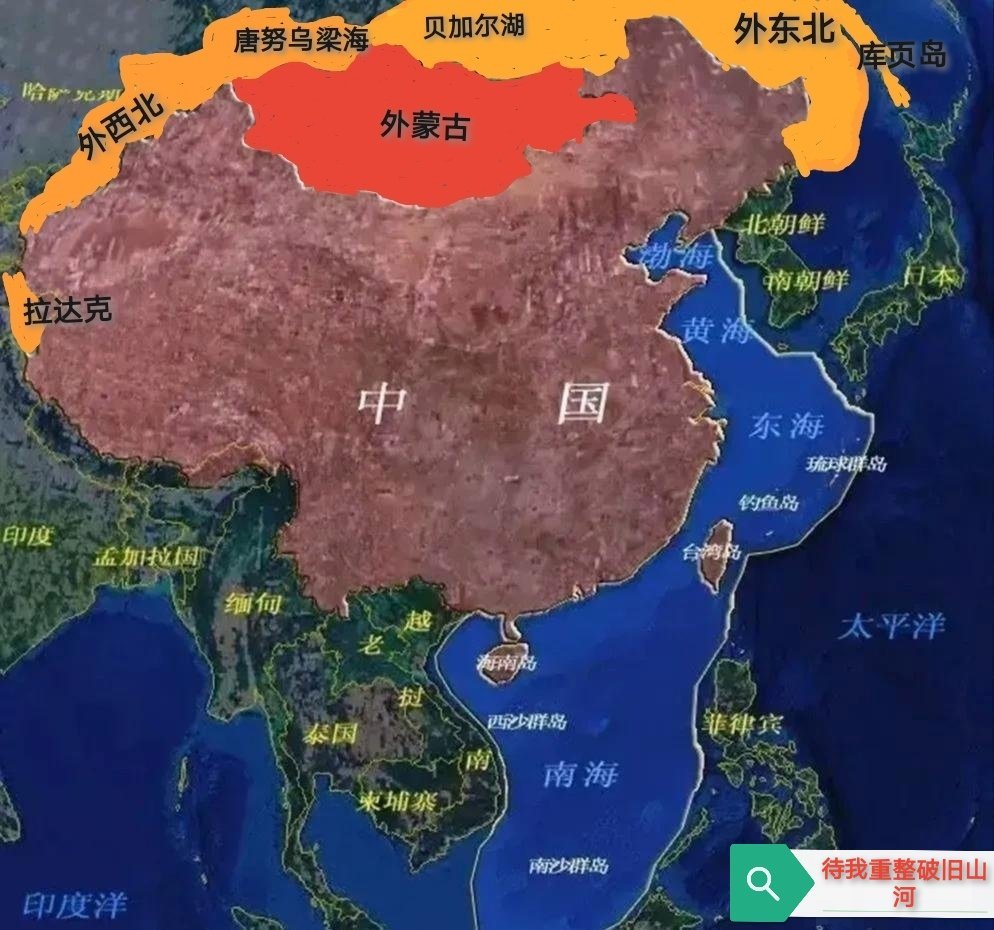

“中国放弃27000平方公里江心坡,和缅甸互换领土。”1960年,中国与缅甸共同商议的决定,让世界议论纷纷,一些人表示,中国在这一决定中赔了,毕竟中国与缅甸换回的这个领土只有几片小小的土地,而换给缅甸的领土却足足有27000平方公里。那么,中缅为何要互换领土呢?在这一决定里,中国究竟是赔是赚呢? 1955年的一个雾气弥漫的清晨,中缅边境地区黄果园的宁静被一阵急促的枪声打破。缅甸前哨部队在浓雾中误以为中国军队入侵,向中方开火,一场误会迅速升级为武装冲突。缅甸军队一度占领了中缅北段边界的五处要地,局势变得异常紧张。 这场突如其来的冲突引起了国际社会的广泛关注。缅甸国内媒体和美国舆论迅速介入,大肆宣传所谓"中国军队入侵缅甸"的说法,使得整个东南亚地区风声鹤唳。黄果园事件成为导火索,让沉寂多年的中缅边界问题再次浮出水面。 缅甸总理吴努很快认识到,如果不尽快解决两国间的边界问题,缅甸这个小国很可能会在大国博弈中陷入进退两难的境地,甚至沦为"大国角力"的棋子。但要理解这场风波的本质,我们需要回溯到几百年前的历史长河中。 江心坡这片位于云南高黎贡山以西,面积达27000平方公里的土地,早在明朝永乐六年就被记入历史档案。它因三面环江而得名,地势险要,地理位置独特。当时,这片土地被明朝设里麻长官司统辖,后来清朝将其划归云南六库一带管理。从表面上看,江心坡似乎一直稳稳地属于中国版图。 然而,历史的走向并非如此平静。1885年,英国完成对缅甸的吞并后,带着"探界"的幌子,逐步侵蚀中国边境地区。到了1892年,英国以控制交通要道为借口,强行占领了江心坡。这场侵占持续了半个多世纪,直到第二次世界大战前夕,英国因战事吃紧才仓促撤离。1941年,英国出于对日作战的考虑,归还了中国约2000平方公里的边境土地,但江心坡并不在其中。 新中国成立后,外交政策的重大转变为解决边界问题提供了新的契机。1950年6月8日,缅甸成为最早与新中国建交的国家之一。但就在中缅建交的同月,朝鲜战争爆发,加上逃往缅甸的国民党残军在边境地区的活动,使得边界问题的解决被迫延后。 直到1952年,中缅两国才正式启动边界谈判。1956年,周恩来总理亲自出马推动谈判进程,他对缅甸代表说了一句令人难忘的话:"我们不仅谈争议,还要谈友谊。" 1960年10月1日,在北京人民大会堂,周恩来总理和缅甸总理吴努共同签署了《中华人民共和国和缅甸联邦政府边界条约》。这份条约的签署,标志着历经近百年的中缅边界争端终于画上了句号。条约的核心内容是:中国放弃对面积达27000平方公里江心坡地区的主权宣称,换取缅甸归还的片马、班洪、班老三块领土。 要理解中方在谈判桌上的决策,我们需要回到几年前的谈判过程。1956年,周恩来在谈判中面临一个艰难的选择:缅甸方面坚持要求中国承认"1941年中英线"为边界,这意味着承认英国殖民者强加的不平等条约,同时放弃江心坡这片历史上属于中国的土地。 面对这一要求,周恩来展现出高超的外交智慧。他对缅方代表说:"边界问题直接关系到中缅两国边民的利益,要解决问题,必须谨慎对待历史资料,也要尊重现实。"在这句温和的话语背后,是一场深思熟虑的战略权衡。 中方提出的条件是:如果缅甸承认片马、岗房、古浪三地为中国领土,中国可以考虑"局部退让"。这种以退为进的策略,不仅稳定了中缅关系,也让当时的西方国家感到意外。最终的领土交换,看似中国在面积上吃了亏,但实际上却赢得了更大的战略利益。 从表面数字看,江心坡的面积相当于4个上海大小,放弃这片土地确实令人心痛。但从法理和历史角度考量,收回被英军侵占的片马等地的主权意义更为重大,这是对英国殖民侵略的否定和对历史不公的纠正。 更深层次看,江心坡虽大,却远离中国腹地,如果坚持主权主张,将形成一块"飞地",不仅难以有效管理,还需投入大量人力物力保障该地区安全。正如毛泽东所言:"存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。"放弃"飞地"换取与本土连片的领土,在军事防御和行政管理上都更为合理。